Indicadores de calidad en la gestión de microemprendimientos turísticos comunitarios. El Caso del Barrio Mugica en Buenos Aires, Argentina.

Quality indicators in the management of community tourism microenterprises. The study case of Mugica Neighborhood in Buenos Aires, Argentina.

Cristina Iglesias Luiz Alexandre Lellis-Mees Marlene Roxanna PedettiEste trabajo forma parte del proyecto "Indicadores para la gestión del desarrollo turístico sustentable. Criterios de valoración y medios de verificación (2019-2025)", cuyo objetivo es desarrollar indicadores y criterios que permitan analizar la relación entre la sustentabilidad ambiental, social y económica en la gestión local del turismo. Estos indicadores se aplican para medir, verificar y comparar la calidad de la gestión turística de los emprendimientos de turismo comunitario. La calidad en turismo implica equilibrar la satisfacción de las necesidades de los turistas con la optimización de la gestión del destino y de las empresas/organizaciones de este. La experiencia turística se desarrolla en un territorio determinado, compuesto por recursos y atractivos turísticos, cuya combinación determina la calidad de la experiencia. En el caso del turismo comunitario, estos indicadores se utilizan para comprender cómo las comunidades gestionan, perciben y experimentan el turismo en su territorio, más allá de los datos numéricos.

El turismo comunitario ha emergido como una alternativa estratégica frente a los modelos tradicionales de desarrollo turístico, al proponer una gestión centrada en las comunidades locales, sus territorios y saberes. Este enfoque implica una reconfiguración de las dinámicas de poder, de las relaciones económicas y del uso del patrimonio cultural y natural, con miras a generar procesos sostenibles e inclusivos (Scheyvens, 1999; Blangy & Mehta, 2006).

En el contexto latinoamericano, el turismo comunitario se vincula estrechamente con el paradigma del desarrollo sustentable, entendido como aquel que busca armonizar las dimensiones sociales, económicas, culturales y ambientales. Según Calle (2019), este modelo permite a las comunidades no solo conservar sus recursos, sino también generar capacidades para su autogestión, fortaleciendo estructuras organizativas basadas en la cooperación y la participación.

Asimismo, la gobernanza territorial se presenta como un eje fundamental en la implementación de estos modelos. Autores como Kooiman (2003) y Prats (2010) destacan que una gobernanza efectiva requiere procesos de articulación entre actores locales, institucionales y externos, donde la comunidad pueda ejercer liderazgo, definir prioridades y controlar los beneficios generados. La inclusión de mecanismos de participación y transparencia fortalece la legitimidad de los emprendimientos turísticos y su sostenibilidad en el tiempo.

Por otra parte, el análisis y selección de los sistemas de indicadores para evaluar la calidad de la gestión comunitaria turística exige una mirada interdisciplinaria. Esto implica integrar variables culturales, organizativas, económicas y ambientales en un marco evaluativo que trascienda la lógica meramente económica (Roux, 2013; Monterrubio et al., 2021). En este sentido, la identificación de ejes como la revitalización cultural, la economía solidaria o la calidad de los servicios permite comprender las múltiples dimensiones que configuran el éxito de estos proyectos.

Este estudio se enmarca en el análisis de emprendimientos de turismo comunitario, definidos como modelos de gestión de base local articulados al territorio, en los que coexisten modalidades diversas implementadas por poblaciones de origen ancestral o por comunidades sin esta identificación étnica. Tal enfoque reconoce el carácter plural del turismo comunitario y su potencial como instrumento de desarrollo sostenible.

La estrategia metodológica adoptada fue de carácter mixto, con un diseño exploratorio-descriptivo, estructurado en cinco fases de trabajo que permitieron articular la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Estas fases incluyen: i) delimitación conceptual y operativa del modelo de turismo comunitario; ii) diseño de un sistema de indicadores y aplicación inicial de instrumentos de recopilación; iii) sistematización de la información cualitativa y validación de los indicadores; iv) Implementación de herramientas específicas, como la observación participante y entrevistas en profundidad; y v) evaluación de resultados y formulación de propuestas de mejora.

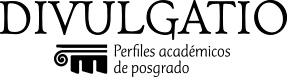

El marco de referencia teórico se construyó a partir de la revisión de literatura especializada (Calle, 2019; Roux, 2013), centrada en criterios de sostenibilidad y gobernanza aplicables a la gestión comunitaria. Para la selección de indicadores, se consideran los de tipo cualitativos debido a que son herramientas que permiten evaluar aspectos subjetivos, interpretativos y contextuales de un fenómeno en función de las particularidades territoriales y organizativas de los microemprendimientos turísticos urbanos. Asimismo, permiten evaluar el impacto social y cultural del turismo, y reflejan la voz de la comunidad y su grado de empoderamiento. En la Tabla 1, se detallan las dimensiones y los procedimientos específicos para la aplicación de indicadores para cada eje:

Este enfoque asegura que se consideren tanto los aspectos objetivos como los subjetivos y contextuales, proporcionando una visión integral del impacto y la gestión de los emprendimientos turísticos comunitarios.

Para determinar el grado de aplicación de los indicadores, se emplean tres categorías: C. (Cumple completamente), Cp. (Cumple parcialmente) y N. (No cumple). El análisis se realiza mediante una triangulación metodológica, integrando datos provenientes de distintas fuentes y técnicas

Prácticas turísticas en territorios vulnerables

El turismo moderno surgió a mediados del siglo XVIII, ligado a la Revolución Industrial y a la institucionalización del ocio como derecho. En países en vías de desarrollo, inició como estrategia para el desarrollo económico, a través de la captación de recursos. Particularmente, el turismo en áreas social y económicamente precarias apareció desde una perspectiva de visitación turística “alternativa”. Históricamente se situó en la época victoriana en Londres en 1840 y, en los años 70 del siglo XX, en Sudáfrica durante el régimen del apartheid. Sin embargo, es durante la década de 1990, en Río de Janeiro, Brasil, que pasa a ser visto como una posibilidad para la generación de ingresos y de empoderamiento de la población (Freire-Medeiros, 2006). Desde entonces, esa actividad ha venido desarrollándose en el llamado Sur Globalde diferentes maneras.

Las prácticas turísticas en territorios populares han sido un tema que ha adquirido importancia académica a principios de los años 2000 (Muldoon & Mair, 2016).

Antecedentes sobre este tipo de desplazamientos se remontan a ciudades como México, Manila en Filipinas, Johannesburgo y Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Mumbai en la India, Rio de Janeiro en Brasil (Mekawy, 2012) y Nairobi en Kenia. Sus comienzos coinciden con los movimientos de justicia social en Sudáfrica y surge con fuerza en Brasil a principios de los años 90 (Muldoon & Mair, 2016).

Las películas aparecen como un referente que impulsa o acelera esta práctica turística: Slumdog millionaire en Mumbai (2008), Ciudad de Dios (2002) y Tropa de Elite en Río de Janeiro (2007) en parte responsables de impulsar o popularizar el fenómeno en sus respectivos territorios, además de otra películas y novelas que llamaron la atención de los medios de comunicación, influenciando en las movilidades y prácticas turísticas. También fue importante el rol de las políticas públicas, de las redes sociales y del propio surgimiento de nuevos tipos de turistas que buscan experiencias fuera de lo tradicional.

La discusión académica sobre el tema de Slum Tourism (turismo en barrios populares) cobró fuerza en el año 2010 cuando se desarrolló el congreso Destination Slum en Bristol, Reino Unido. Frenzel & Koenz (2012 concluyen que, si bien el tema evoluciona rápidamente, en esa época aún estaba poco estudiado. Inicialmente la mayoría de las investigaciones sobre esta temática se centraron en dos casos de estudio: el turismo en los township de Sudáfrica y el turismo de favela en la ciudad de Río de Janeiro; mientras que aspectos como la posición de la población local siempre fue poco estudiada (Gómez, López y Lellis-Mees, 2019). Lentamente aparece como una “tendencia global y una controversial forma de turismo; áreas urbanas vulnerables han seducido la imaginación popular, consideradas lugares de otredad, decadencia moral, libertad desmesurada o autenticidad” (Frenzel, Koenz, & Steinbrink, 2012, p. 1).

El debate ético frente a este tipo de turismo ha estado presente a lo largo del globo durante mucho tiempo, sin embargo, el debate académico frente a los verdaderos impactos del turismo en estos territorios es aún incipiente y muchas veces difícil de mensurar.

La ONU Turismo considera la actividad turística como un medio para superar la pobreza (OMT, 2005), sin embargo, es necesario trabajar dentro de los territorios para que este sea un verdadero instrumento de oportunidades e inclusión.

Estas prácticas turísticas, muchas veces definidas como "alternativas", también funcionan como una oposición al turismo de masas, pero incluso teniendo en cuenta los prejuicios de algunos o el “miedo” de realizar visitas a zonas que muchas veces presentan hasta conflictos armados, podemos encontrar en los tours en territorios populares un carácter más social que oscuro.

Las causas de la formación de estos territorios son diversas y responden a una situación histórica y política particular que debe ser examinada en cada caso. Sin embargo, la relevancia social y académica de estos espacios, no puede ser despreciada o ignorada, ya que están directamente relacionadas con el crecimiento económico, social y demográfico. En Latinoamérica podemos encontrarlos bajo nombres tales como: favela, barrio bajo, barrio de chabola, tugurio, champerío, villa, villa miseria, cinturón de miseria, entre otros. Las diferentes denominaciones describen una realidad socioeconómica y política única de cada país que forma parte de su identidad. enfatizada en los derechos de las minorías, de las comunidades marginales.

Otra ciudad en Latinoamérica que empezó a sobresalir en este tipo de prácticas turísticas en barrios populares es Medellín, Colombia; especialmente a partir de la construcción de infraestructuras de movilidad urbana novedosas (metrocables, escaleras eléctricas y otros), que son parte del proyecto de “transformación” de la ciudad desde principios de los años 2000.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos barrios populares han comenzado recientemente a presentar iniciativas y ofrecer las mismas prácticas turísticas: Padre Mugica y Rodrigo Bueno. Además de estos, la Isla Maciel, también un barrio popular en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, organizó un museo comunitario donde los turistas son bienvenidos.

En la literatura académica sobre el tema, existen estudios y ejemplos de Turismo Comunitario en territorios rurales o de naturaleza. Sin embargo, como en el caso del turismo en barrios populares, puede desarrollarse también en territorios urbanos donde sus habitantes encuentran en la actividad turística una manera de obtener beneficios económicos complementarios o principales. En general, los habitantes participan en los servicios turísticos, haciendo uso de los recursos ambientales y culturales de forma sostenible. Su funcionamiento se basa en el autoempleo y en generar beneficios tangibles e intangibles para el conjunto de la comunidad (Ruiz, Hernández, Coca, Cantero y Campo, 2008 citado por Mora Forero & Morato Ramírez, 2019). Se fundamenta en la participación de la comunidad y el asociativismo en las actividades económicas, y propende a fortalecer la relación entre la comunidad y los visitantes (Guzmán y Cañizares, 2009 citado por Mora Forero & Morato Ramírez, 2019). Surge como una propuesta donde la población local es quien gestiona esta oferta.

Esta manera de organizar la actividad turística aparece como una alternativa a los modelos de desarrollo hegemónicos. Tiene sus inicios a finales del siglo XX; los primeros estudios lo describen como Community Based Tourism (CBT por sus siglas en inglés, TBC en castellano) y se remonta a 1970. Nace como una alternativa al turismo de masas y se caracteriza por incorporar elementos relacionados con el fin de promover la conservación de los entornos naturales que se visitan, las manifestaciones culturales y las comunidades locales (Domínguez, Bernard y Burguete, 2018 citado por Mora Forero & Motato Ramírez, 2019).

El TBC está directamente relacionado con la sostenibilidad y el turismo sostenible, este último definido por la ONU Turismo (antigua OMT) como aquel en el que, en la gestión de los recursos, se satisfacen las necesidades económicas y estéticas de los paisajes, manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad y el sistema de soporte de la vida.

Debe realizarse de manera integrada con otras actividades económicas, con iniciativas que fortalezcan la agricultura, la pesca y la artesanía, entre otras actividades tradicionales (Fagerlande & Mees, 2021).

Este tipo de turismo busca respetar los patrimonios culturales y las tradiciones locales, y puede servir como vehículo para revitalizarlos. Es fundamental el establecimiento de una relación dialógica e interactiva entre visitantes y visitados de manera que, en este modo relacional, ni los anfitriones son sumisos a los visitantes, ni éstos hacen de los anfitriones meros objetos de instrumentalización consumista (Bursztyn, Bartholo & Delamaro, 2009).

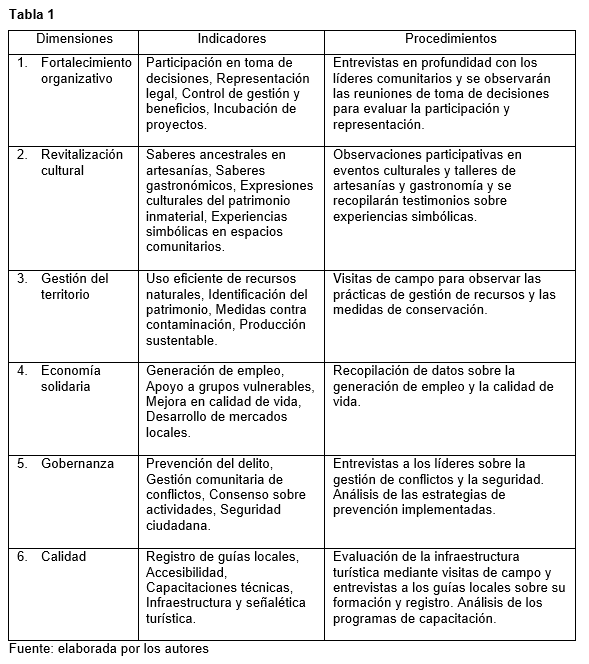

El Barrio Padre Carlos Mugica, históricamente conocido como Villa 31, se originó como un asentamiento informal en el año 1932 (posterior a la crisis del año 1929) cuando inmigrantes y obreros comenzaron a poblar la zona aprovechando la cercanía con el puerto de Buenos Aires y las estaciones de ferrocarril. En sus orígenes se denominó "Villa Desocupación", posteriormente cambió su nombre a uno más optimista: "Villa Esperanza". La primera imagen da muestra de lo que fue el asentamiento en sus inicios: su carácter popular, precario y vulnerable. A lo lejos se puede observar la Usina del Nuevo Puerto, construcción para brindar energía a la Ciudad.

Su población fue creciendo y aumentando de manera exponencial y desordenada debido a la llegada de obreros del interior del país y de países limítrofes. Si bien hubo diversos intentos de erradicación por parte de las autoridades tanto en 1935 durante el gobierno del General Agustín P. Justo como durante el último régimen militar, entre 1976 y 1983 (Snitcofsky, 2019 en BBC News), éstos nunca lograron eliminarla por completo. Actualmente su población se estima en 40 mil habitantes según el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de las cuales un 47% son argentinos y un 53%, extranjeros cuya mayoría proviene de Paraguay, Bolivia y Perú, aunque también hay de Nigeria y Chile (Glikman, 2015).

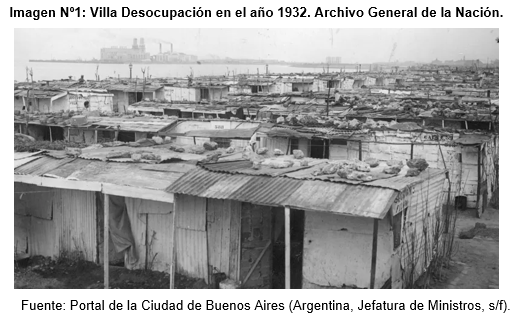

Se encuentra ubicada junto al principal centro de trasbordo de pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a escasos metros de los barrios más cotizados, razón por la cual algunos autores la consideran “la villa miseria más simbólica de Buenos Aires” (Veras Mota, 2019).

La villa miseria es un “fenómeno habitacional urbano” (Crovara, 2004, p. 30) por lo que sus valoraciones conjugan la ecuación pobreza/estigma en relación con los efectos que la mirada del otro produce en la vida cotidiana de los habitantes de un barrio popular y precario. Por contraposición a las favelas de Río de Janeiro, el barrio Mugica está construido sobre planicie y además está enclavada en el corazón de la Ciudad.

El territorio estudiado se ubica detrás del edificio histórico del Ferrocarril General Belgrano en Retiro y es atravesado por la autopista Presidente Arturo Illia, que corta al barrio a la mitad.

Una peculiaridad en los barrios populares de Buenos Aires es que los residentes a menudo se organizan en cooperativas para proporcionar los servicios que, en teoría, debieran ser una función del Estado. En el caso del Barrio Mugica, además de los merenderos y comedores comunitarios, la recolección de basura y la limpieza del vecindario están a cargo de los "vecinos", que reciben un salario social complementario abonado por el gobierno, que muchas veces constituye la única fuente de ingresos para muchas familias (Veras Mota, 2019). El barrio original se organiza en la actualidad en 10 barrios, con un consejero por cada barrio y varios delegados que representan a los vecinos ante el Gobierno de la Ciudad. Entre otras cuestiones, se han organizado para tener un ómnibus que recorre el barrio y una ambulancia. Sánchez y Aldao (2020) sostienen que:

En torno a lo participativo es posible identificar tres escenarios: en perspectiva histórica, un primer escenario de reconocimiento del derecho a un hábitat digno desde la recuperación de la democracia que impactó en el marco legislativo; un segundo escenario entre los años 2007 y 2015; un tercer escenario a partir del año 2015 con el despliegue los procesos de integración socio-urbana en cinco villas de la ciudad (p. 1).

En los últimos años, los proyectos de urbanización han generado controversias debido a la falta de participación efectiva de las comunidades involucradas. Esto ha llevado a una desconexión entre las necesidades de los residentes y las decisiones tomadas por las autoridades. La coordinación y ejecución de los trabajos se complica cuando los barrios afectados están bajo diferentes jurisdicciones (nación vs. ciudad). Esta situación dificulta la implementación de proyectos de manera armoniosa y eficiente. Los vecinos enfrentan estigmatización diaria, lo que afecta su vida cotidiana. Por ejemplo, no pueden dar su dirección exacta al buscar trabajo porque si mencionan que son del barrio, no los contratan. Además, las ambulancias y los bomberos no ingresan al barrio a menos que sea con escolta policial. Esta estigmatización también está relacionada con la percepción de que el barrio está asociado con el narcotráfico, el uso de drogas y robos.

El grupo se autodefine como “un proyecto de turismo comunitario gestionado por un grupo de vecinas y vecinos, gestores culturales y artistas del Barrio Mugica”. Antes de formar parte del emprendimiento, algunos de sus miembros estuvieron involucrados en una red cultural. Esta red funcionaba como un espacio de encuentro para artistas y gestores culturales, organizando eventos con el objetivo de dar a conocer el barrio y fomentar la participación ciudadana. Durante la pandemia, esta red cultural precursora estableció las bases para la posterior integración del grupo actual, Ajayu, cuyo nombre, en la cultura andina, significa "energía cósmica". Este grupo está conformado por siete jóvenes residentes del barrio, quienes comparten intereses comunes y han decidido unirse para dar forma a este microemprendimiento que describiremos a continuación.

Entre los diversos servicios que ofrece, se incluyen recorridos por el barrio y la realización de actividades relacionadas con el turismo comunitario y la cultura popular. Además, organizan talleres de capacitación y sensibilización sobre temas como el cooperativismo, la comunicación, la historia y la identidad barrial. Participan de eventos y ferias donde difunden su propuesta y venden productos artesanales y gastronómicos.

Asimismo, colaboran con otras organizaciones locales en proyectos de mejoramiento urbano, ambiental y social. Finalmente, apoyan iniciativas culturales y artísticas que se desarrollan en el barrio, como el cine comunitario, el teatro popular y la música andina.

Una vez que se levantaron las restricciones generadas por la pandemia comenzaron a organizar y ofrecer recorridos turísticos.

En los inicios de la operatoria, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires capacitó al grupo durante cuatro meses para recibir una credencial de guía de sitio que les permitió tener un aval del organismo y paralelamente manejarse con los protocolos adecuados en la post pandemia.

Los recorridos ofrecidos incluyen:

I) Conocé Mugica: Un recorrido histórico que busca dar a conocer la historia del barrio y el origen de su nombre

II) Saboreá Mugica: Enfocado en la gastronomía del barrio a través de la degustación de platos típicos latinoamericanos, muchos de ellos elaborados por inmigrantes residentes.

III) Recorré Mugica: Un recorrido cultural que destaca muestras artísticas y artesanías

IV) Celebrá Mugica: Propone conocer la multiculturalidad del barrio a través de festividades, historia, cultura y sabores.

Desde 1990, la Organización Mundial del Turismo (hoy denominada ONU Turismo) ha promovido la utilización de indicadores de desarrollo sostenible, como instrumentos esenciales para los procesos de formulación de políticas, planificación y gestión en los destinos. En el año 2004 se publicaron Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible (OMT, 2004) las cuáles se establecieron siguiendo los siguientes principios:

1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza (OMT, 2024).

En base a estos principios, las directrices contienen indicadores para la medición del estado de desarrollo de la gestión del turismo aplicables tanto a destinos como a las organizaciones turísticas. Entre la batería de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, nos interesa destacar aquellos indicadores cualitativos que se centran en aspectos como, la preservación de recursos culturales y económicos de las comunidades locales, y el impacto ambiental y social de las actividades turísticas.

Los indicadores seleccionados para este trabajo se enfocaron en los criterios de sostenibilidad y gobernanza aplicables a la gestión comunitaria, tomando como referencia los indicadores presentados por (Calle, 2019; Roux, 2013). La clara definición de los indicadores necesarios nos permitió la recolección datos más orientada, a fin de aumentar al máximo las probabilidades de que la información sea pertinente en relación con los objetivos y las metas planteadas.

Uno de los criterios más relevantes relativos a la gestión de los emprendimientos comunitarios es el empoderamiento de las comunidades locales para gestionar sus propios recursos de manera independiente y sostenible.

I) El eje de Fortalecimiento organizativo incluye entre otros criterios, el desarrollo de capacidades organizativas para la autogestión efectiva de los recursos, así como, el establecimiento de roles y responsabilidades claras, además de mecanismos para la toma de decisiones transparentes.

Para la recolección de datos se aplicaron los siguientes indicadores: Participación de los miembros en la toma de decisiones, la representación legal, el control de gestión y, beneficios económicos generados.

Participación en la toma de decisiones: El grupo Ajayu maneja una estructura organizativa horizontal, donde todas las decisiones importantes se discuten entre todos los miembros. Se busca el consenso y, si no es posible, se decide por mayoría. Un miembro del grupo mencionó: "Acá no hay jefes, todas las decisiones las charlamos entre todes. Si no estamos todes, no se decide nada importante”.

Representación legal: El grupo recibió capacitaciones del Centro de Desarrollo del Emprendedor, lo que les permitió formalizarse legalmente como Cooperativa de Trabajo en febrero de 2022.

Impactos de la formalización legal: La obtención de la matrícula como Cooperativa de Trabajo les permitió operar de manera formal y reconocida, lo que les otorgó una mayor legitimidad tanto dentro de la comunidad como ante las instituciones externas

Al formalizarse, el grupo Ajayu logró acceder a diversos beneficios y recursos que antes no estaban disponibles. Esto incluye la posibilidad de recibir apoyo financiero, participar en programas de capacitación e integrarse a redes de cooperación con otras organizaciones.

La formalización también facilitó una mejor gestión económica del grupo. Además, ha permitido al grupo Ajayu colaborar de manera más efectiva con otros actores locales y participar en proyectos de mejoramiento urbano, ambiental y social. Además, han apoyado iniciativas culturales y artísticas en el barrio.

Control de gestión y beneficios económicos: Las ganancias obtenidas en los recorridos turísticos se dividen igualitariamente entre los miembros que participan en la prestación de servicios. Además, un 20% de la recaudación se destina a una caja chica para la compra de insumos y otros gastos. Los proveedores locales también se benefician, ya que Ajayu cambia de proveedores según la cantidad de visitantes para beneficiar a la mayor cantidad de residentes locales.

Incubación de proyectos: El grupo tiene como objetivo ayudar a incubar nuevos proyectos similares dentro del propio barrio y en otras localidades como el Playón de Chacarita, Ciudad Oculta y Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe.

II) La revitalización cultural ha tenido un impacto significativo en el grupo Ajayu y en la comunidad del Barrio Mugica. A través de sus actividades, el grupo ha logrado poner en valor los saberes ancestrales y las expresiones culturales del patrimonio inmaterial, fortaleciendo así la identidad y el sentido de pertenencia de los residentes.

En cada recorrido turístico, los guías destacan los orígenes ancestrales de la comunidad, motivando a los visitantes a conectar con el barrio a tres niveles: cielo, tierra y lo que hay debajo de ella. Esta cosmovisión de respeto y reconocimiento de la sabiduría de las personas mayores es fundamental para el grupo, ya que valoran su importancia dentro de la comunidad y su conocimiento ancestral. Una vecina emprendedora describe cómo la experiencia turística se vincula con la transmisión oral de saberes y la valorización de la memoria colectiva: "Lo que más me gusta del recorrido es cuando nos invitan a contar nuestras historias. Es como traer al presente lo que nos enseñaron los abuelos"

Además, en todos los recorridos se genera un espacio de apertura a la casa de algún residente u organización local, lo que refuerza la conexión entre los visitantes y la comunidad Este enfoque no solo promueve la revitalización cultural, sino que también fortalece los lazos comunitarios y fomenta un sentido de orgullo y pertenencia entre los residentes.

La siguiente imagen nos muestra a una de las integrantes de Ajayu dialogando con los visitantes durante el recorrido de la visita al barrio.

III) Respecto al eje de Gestión del territorio, a través de diversas prácticas y medidas, el grupo ha logrado promover un uso eficiente de los recursos naturales, identificar y preservar el patrimonio local, y adoptar medidas contra la contaminación, contribuyendo así a una producción sustentable.

Desde el inicio de sus actividades, el grupo Ajayu ha implementado prácticas para reducir la generación de residuos. Por ejemplo, en lugar de ofrecer agua mineral embotellada, solicitan a los visitantes que traigan su propia botella de agua para evitar el uso de plásticos innecesariosAdemás, durante festividades especiales como la fiesta de la Pachamama, se pide a los visitantes que traigan sus propios platos y cubiertos, lo que ayuda a minimizar la basura generada.

En los recorridos turísticos, Ajayu también ofrece frutas a los participantes y proporciona bolsas para descartar las cáscaras, promoviendo así una gestión ambiental más consciente. Asimismo, exigen a sus proveedores que eviten el uso de vajilla plástica, lo que demuestra su compromiso con la reducción de la contaminación ambiental.

En cuanto a la identificación y preservación del patrimonio, el grupo Ajayu ha destacado la importancia de los espacios naturales y comunitarios del barrio.

Las áreas naturales compartidas durante los recorridos incluyen un pequeño jardín arbolado que está frente la Parroquia Cristo Obrero, en este espacio se suele detener la visita para contar historias sobre quién le da el nombre al barrio, el Padre Mugica. Si bien, en el casco histórico, se conservan amplios patios, estos no son públicos.

Otros espacios compartidos son las canchas de fútbol, sitios de encuentro y de uso público que convocan gran cantidad de vecinos durante los fines de semana. “Las canchas se respetan hasta en las tomas”, ilustró el encargado de un club.

IV) El eje economía solidaria, a través de sus indicadores se ha podido observar como este enfoque contribuye a la generación de empleo y el desarrollo de mercados locales. Aunque los miembros de Ajayu no se consideran capaces de generar ganancias suficientes para ayudar a otros colectivos vulnerables ya que carecen de estructura.” Nos gustaría ayudar a otros grupos, pero todavía estamos muy al límite con lo que generamos. Recién estamos arrancando." — Comenta con perspectiva realista un referente de Ajayu.

V) El Eje Gobernanza, a través de sus indicadores ha permitido observar cómo este enfoque ha contribuido a la prevención del delito, la gestión comunitaria de conflictos, el consenso sobre actividades y la seguridad ciudadana.

En cuanto a la prevención del delito, el grupo ha enfrentado momentos difíciles durante las visitas, como personas que no querían ser filmadas, pero no se han suscitado situaciones graves. Las duplas que realizan las visitas guiadas se fortalecen mutuamente, y muchas veces la propia comunidad los defiende y cuida, respondiendo a los ideales compartidos. Un integrante del grupo comentó: "Al principio nos miraban con desconfianza, pero después de invitar a vecines1 a los recorridos, algunos hasta nos ayudan como guías espontáneos".

Respecto a la gestión comunitaria de conflictos, el grupo ha logrado articularse con la policía y otras instituciones para garantizar la seguridad durante los recorridos. Por ejemplo, para el Festival Internacional de Buenos Aires, tuvieron escolta policial por orden del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Además, mantienen una relación constante con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

En términos de consenso con los vecinos sobre las actividades que se desarrollan, el grupo ha realizado recorridos exclusivos para habitantes del barrio, lo que ha permitido un acercamiento y legitimación comunitaria. Aunque han recibido comentarios negativos en redes sociales, han invitado a los críticos a participar en las visitas para que conozcan su trabajo de primera mano.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el grupo ha articulado con la policía para informar sobre sus actividades y recorridos, lo que ha permitido una mejor coordinación en caso de eventualidades. Además, destacan que la mayoría de los proyectos en el barrio pasan por la Secretaría de Integración Social y Urbana, que actúa como intermediario entre las instituciones del Estado y los habitantes.

VI) Finalmente, el eje de calidad se centra en la profesionalización de los servicios turísticos, promovida a través del registro de guías locales—logro alcanzado por varios integrantes del grupo mediante el programa de capacitaciones técnicas.

Este enfoque se complementa con aspectos clave como la accesibilidad y una infraestructura adecuada. Entre los indicadores de calidad, resulta fundamental observar la infraestructura turística y la señalética disponible. Un ejemplo ilustrativo es la Capilla Padre Mugica, que cuenta con acceso vehicular directo desde la autopista Paseo del Bajo, facilitando la llegada de visitantes. Estos elementos contribuyen a garantizar una experiencia turística de calidad y a fomentar la satisfacción de quienes recorren el barrio.

Cabe destacar que el recorrido evita algunas zonas del barrio que, por sus características visuales, no suman positivamente a la experiencia general. En este sentido, se priorizan sectores que refuerzan el atractivo del circuito.

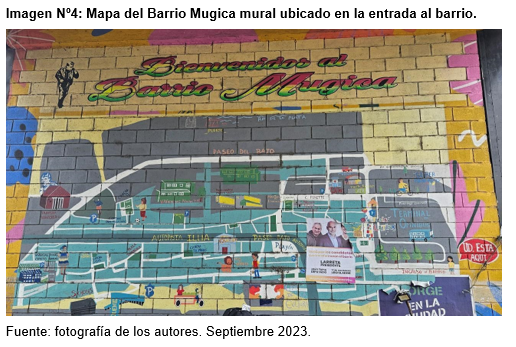

En la pared de entrada al barrio, por el arco lindero a la Terminal de Retiro, hay mural titulado Mapa del Barrio Mugica" con los lugares más emblemáticos que se pueden recorrer por cuenta propia por lugares seguros (Imagen n°4).

Es una obra destacada realizada por uno de los integrantes del grupo Ajayu. Este mural no solo embellece el entorno, sino que también sirve como un símbolo de identidad y pertenencia para la comunidad. La obra representa un detallado mapa del barrio, destacando sus calles, plazas y puntos de interés cultural. Con colores vibrantes, el mural invita a los visitantes a explorar y conocer la rica historia y diversidad del Barrio Mugica. Además, refleja el compromiso del grupo Ajayu con la promoción del arte y la cultura local, y su deseo de transformar espacios urbanos en lugares de encuentro y expresión comunitaria.

Otra de las obras, ubicada en uno de los puntos de acceso al barrio, El mural de Bienvenida (Imagen N° 5) es una obra de arte que simboliza el compromiso con una experiencia turística inclusiva y cuidada. La obra refleja la identidad y el espíritu del barrio. Este mural no solo sirve como una bienvenida visual, sino que también actúa como un punto de referencia y orgullo para los residentes locales.

1 Es notable el uso que hace el grupo del lenguaje neutral "vecines" en lugar de "vecinos", lo que también demuestra la preocupación social de este grupo por la diversidad.

Si bien el trabajo que se presenta es un avance preliminar, hemos logrado identificar las características principales del modelo de gestión de turismo comunitario urbano que contribuya a un desarrollo sustentable. Esto se logró a través de la observación participante, visita al barrio, entrevistas a integrantes del microemprendimiento y la revisión de fuentes secundarias. Asimismo, hemos procurado presentar un análisis detallado sobre el grupo Ajayu, sus prácticas organizativas y su impacto en la comunidad.

La metodología aplicada permitió una evaluación exhaustiva y detallada de los ejes fundamentales del turismo comunitario mediante indicadores cualitativos.

Este enfoque asegura que se consideren tanto los aspectos objetivos como los subjetivos y contextuales, proporcionando una visión integral del impacto en la gestión de los emprendimientos turísticos comunitarios. En resumen, la aplicación de estos indicadores proporciona una herramienta valiosa para la investigación.

Entre los resultados obtenidos se destacan aspectos relacionados con la toma de decisiones, la gestión económica y el compromiso con la cultura y el medio ambiente.

Resulta importante destacar que a través de capacitaciones recibidas del Centro de Desarrollo del Emprendedor pudieron formalizar su actividad y conseguir la matrícula como Cooperativa. Asimismo, se integran con la comunidad trabajando con una variedad de proveedores, promoviendo prácticas sustentables y la alternancia para beneficiar a mayor cantidad de residentes.

Los recorridos enfatizan la conexión ancestral del barrio y valoran el conocimiento de las personas mayores, fomentando espacios de apertura en la comunidad. Se observa que el grupo promueve la participación de todos sus miembros, priorizando el consenso y el pensamiento comunitario en la toma de decisiones. En general, Ajayu demuestra un compromiso con la comunidad, la sustentabilidad, la cultura y la integración social, enfrentando desafíos con estrategias colaborativas y adaptativas.

Los resultados reflejan la complejidad de gestionar un emprendimiento de turismo comunitario en un contexto urbano vulnerable, pero también destacan la resiliencia y el compromiso del grupo Ajayu para superarlos y continuar su labor en el Barrio Mugica.

Si bien este estudio representa un avance preliminar en la identificación de las características clave del modelo de gestión de turismo comunitario con miras a un desarrollo sustentable, también presenta ciertas limitaciones que es importante destacar.

En primer lugar, la medición de algunos indicadores clave relacionados con la gestión económica, la participación comunitaria y el impacto cultural y ambiental presentó ciertas dificultades, debido a la disponibilidad limitada de datos estructurados, que impidió una evaluación más precisa de algunos aspectos fundamentales del modelo de gestión.

Asimismo, la exploración de otros grupos podría haber permitido una mayor comparación y enriquecido los hallazgos, pero por razones metodológicas y de alcance, quedó fuera del presente estudio.

A pesar de estas limitaciones, los hallazgos obtenidos constituyen un aporte valioso para la comprensión del funcionamiento de Ajayu y su contribución al desarrollo sustentable de la comunidad. Como señaló un entrevistado: "No es solo turismo, es mostrar quiénes somos y cómo vivimos. Queremos que la gente vea el barrio como lo vemos nosotros."

Este tipo de aporte fortalece la necesidad de continuar evaluando el impacto simbólico y comunitario de las prácticas turísticas.

Para futuros estudios relacionados con el grupo Ajayu y su impacto, se pueden considerar las siguientes recomendaciones:

-Realizar un análisis más profundo sobre cómo las actividades de Ajayu influyen en la calidad de vida de los residentes del barrio, especialmente en términos de integración social, generación de empleo y fortalecimiento comunitario.

-Investigar más a fondo las prácticas sustentables del grupo, evaluando su impacto en la reducción de residuos y el uso eficiente de recursos como agua y energía.

-Estudiar la viabilidad de incrementar los ingresos del grupo para apoyar a otros colectivos vulnerables, explorando nuevas estrategias de financiamiento o alianzas con instituciones.

-Identificar áreas de mejora en la señalética, accesos y espacios públicos del barrio para potenciar la experiencia de los visitantes y atraer más turismo.

-Analizar cómo los visitantes y la comunidad externa perciben las actividades de Ajayu, incluyendo comentarios en redes sociales y su impacto en la imagen del barrio.

-Investigar cómo diversificar aún más los proveedores locales, incluyendo nuevos sectores como tecnología, educación o servicios culturales.

-Profundizar en estrategias para garantizar la seguridad en los recorridos, incluyendo la articulación con instituciones y la percepción de los visitantes.

-Realizar un seguimiento a largo plazo de las actividades de Ajayu para evaluar su evolución, sostenibilidad y adaptabilidad frente a cambios sociales y económicos.

Estas recomendaciones pueden ayudar a enriquecer el conocimiento sobre el impacto de Ajayu y contribuir al desarrollo de estrategias más efectivas para su crecimiento y consolidación.

Argentina, Jefatura de Ministros (s/f). Fotografía del Barrio Mugica de 1932. Portal de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de: https://buenosaires.gob.ar/una-transformacion-historica/historia

Bartholo, R., Sansolo, D. G. Bursztyn, B. (Ed.). (2009). Turismo de base comunitaria: diversidade de olhares e experiências brasileiras. Rio de Janeiro: letra e imagem. Recuperado de: http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/turismo_de_base_comunitxria.pdf

Bursztyn, I. Bartholo, R. y Delamaro, M. (2009). ¿Turismo para quem? Sobre caminhos de desenvolvimento e alternativas para o turismo no Brasil. En R.

Bartholo, D. Gruber, e I. Bursztyn (Coords.). Turismo de Base Comunitária diversidade de olhares e experiências brasileiras (pp. 76 – 91). Brasil: Letra e Imagem.

Calle-Calderón, A., & Salazar Duque, D. (2021). Community Management Indicators from The Axes of Community-Based Tourism. Case: Entrepreneurship of the Waorani Nationality in Yasuní, SciELO Preprints. DOI: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.1836

Calle, A. (2019). Análisis de la gestión del turismo comunitario en el Parque Nacional Yasuní caso: nacionalidad Waorani, provincia de Orellana (Tesis de pregrado). Universidad UTE, Quito, Ecuador.

Condevaux, A., Djament-Tran, G., & Gravari-Barbas, M. (2016). El antes y el después del turismo. Evolución de los lugares y papel de los actores del turismo «fuera de lo común». Análisis bibliográfico. Via Tourism Review, 9. DOI: https://doi.org/10.4000/viatourism.414

Cox, R. (2009). Turismo indígena y comunitario en Bolivia. Un instrumento para el desarrollo socioeconómico e intercultural. Bolivia: Plural.

Crovara, M. E. (2004). Pobreza y estigma en una villa miseria argentina. Política y cultura, (22), 29-45. Recuperado (30 de octubre de 2022) de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422004000200003&lng=es&tlng=es.

Fagerlande, S. e Mees, L.A.L. (2021). Sendo hóspede no morro: a criação de meios de hospedagem em favelas cariocas e suas implicações nas relações urbanas da cidade do Rio de Janeiro. In: Brambrilla, A.; Vanzella, E. e Do Nascimento, F. G. (Coord.). Turismo e Hotelaria no Contexto do Dark Tourism. João Pessoa/PA: Editora do CCTA.

Fernández Miranda, R. & Laborda, V. (2021, diciembre). Cooperativa Ajayu: turismo comunitario urbano en Buenos Aires en Portal de ALBA SUD. Recuperado de: https://www.albasud.org/blog/es/1398/cooperativa-ajayu-turismo-comunitario-urbano-en-buenos-aires

Ferrari, S. (2021). El turismo comunitario urbano como forma de re-existencia cultural y laboral. El modelo de Barrio Egipto (Bogotá). Cuestiones de Sociología, 24(115). https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/

Freire-Medeiros, B. (2006). A construção da favela carioca como destino turístico. Rio de Janeiro: CPDOC.

Frenzel, F., & Koenz, K. (2012). Slum Tourism: developments in a young field of interdisciplinary tourism research. Tourism Geographies, 14, 195–212.

García, N. (2017). Modelo de gestión para fomentar el desarrollo turístico de las comunidades manabitas, Ecuador. CULTUR: Revista de Cultura e Turismo, 11(2), 81-108. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6311570

Glikman, A. (21 de abril de 2015). El 53% de los habitantes de la Villa 31 son extranjeros. Ámbito. Recuperado de: https://www.ambito.com/edicion-impresa/el-53-los-habitantes-la-villa-31-son-extranjeros-n3887395

Gómez, J., López, L. & Lellis-Mees, L.A. (2019). ¿Por qué vienen los turistas? Estudio comparado entre las favelas y barrios populares de Medellín. Revista Criterio Libre, 17 (31), 363-382.

Hernández García, J. (2012). ¿Pueden los barrios populares contribuir a una estrategia turística y de marca de ciudad? Turismo y Sociedad 13, 85–97. Recuperado de: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/index

Jamal, T. & Getz, D. (1995). Collaboration Theory and Community Tourism Planning. Annals of tourism research 22(1), 186-204. DOI: 10.1016/0160-7383(94)00067-3.

Lárraga R., Rivera R., Vega JG., Budar, E., Sánchez, F. (2022). Indicadores del turismo sostenible para el desarrollo comunitario. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/358832583_INDICADORES_DEL_TURISMO_SOSTENIBLE_PARA_EL_DESARROLLO_COMUNITARIO#fullTextFileContent

Mekawy, M. A. (2012). Responsible slum tourism: Egyptian experience. Annals of Tourism Research 39(4), 2092–2113. DOI: http://doi.org/10.1016/j.annals.2012.07.006

Mora Forero, J.A. & Motato Ramírez, J.W. (2019). Turismo comunitario en Colombia: desarrollo social y sostenibilidad. Bogotá: UNIMINUTO.

Muldoon, M., & Mair, H. (2016). Blogging Slum Tourism: A Critical Discourse Analysis of Travel Blogs. Tourism Analysis, 21(5), 465–479. DOI: http://doi.org/10.3727/108354216X14653218477525

Obombo Magio, K., Guillén Arguelles, E., & Velarde Valdez, M. (2018). Actitudes de los residentes hacia el turismo en los barrios marginales y basureros ¿Filantropía o una extraña curiosidad por la pobreza? Estudios y perspectivas en turismo 27(3), 506–532.

Ochoa F., F. A. y Morales Betancourt, D. (2016). Tejiendo el territorio. Lineamiento para la construcción del turismo desde lo local. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

OMT (2004). Indicadores de Desarrollo Sostenible para los Destinos Turísticos. Guía práctica. Madrid/España: OMT. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284408382

Ortiz Barba, I. (2018). Medir la gobernanza metropolitana. Propuesta para crear un índice de Gobernanza Metropolitana. Problemas urbanos y del territorio México, en Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales IX (589-603). México: COMECSO.

Pedetti M. R., Iglesias, Lellis-Mees L.A. (2023). Turismo comunitario urbano en barrios populares de Buenos Aires. Indicadores de calidad en la gestión de microemprendimientos: los casos de Ajayu en el Barrio Mugica y el Museo Comunitario en la Isla Maciel XI Simposio Internacional, XVII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo (CONDET 2023).

Rodrigues da Silva, D., Corbari, S. D., Cioce Sampaio, C. A., & Jurema Grimm, I. (2014). Turismo comunitario en favelas: Un estudio del Favela Inn Hostel, Chapéu Mangueira-Rio de Janeiro, Brasil. Estudios y perspectivas en turismo 23(4), 786-804.

Roux, F. (2013). Turismo comunitario ecuatoriano, conservación ambiental y defensa de los territorios. Ecuador, Quito: FEPTCE.

Salazar Belloso, I. (18 de agosto de 2016). Algunos aspectos sobre el turismo comunitario en América Latina. Entorno Turístico. Recuperado de: https://www.entornoturistico.com/algunos-aspectos-sobre-el-turismo-comunitario-en-america-latina/

Sánchez, S. y Aldao, M. (2020). Participación, inequidades y desigualdades en los recientes “procesos de integración socio urbana” de villas en la Ciudad de Buenos Aires. Cuestión Urbana 7. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/150455/CONICET_Digital_Nro.7beca58f-8fd2-4589-a3ca-3f0783c45a88_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Samaniego García, J. (23 de octubre de 2017) "Queremos que nos escuchen": la Villa 31, un barrio de Buenos Aires que rebosa fuerza colectiva. Sputnik Mundo América Latina Disponible en línea en: https://sputniknews.lat/20171023/villa31-bonaerense-1073397621.html

Vera, J. F. (ed.). (2013). Análisis territorial del Turismo y planificación de destinos turísticos. Valencia: Tirant Humanidades.

Veras Mota, C. (3 de julio de 2019). “Cómo la crisis en Argentina cambió la vida en Villa 31, el barrio marginal más antiguo y emblemático de Buenos Aires”. BBC News Mundo. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48847992#:~:text=La%20comunidad%20surgi%C3%B3%20en%20los,el%20poder%20p%C3%BAblico%20en%201935.