Circuitos Socioeconómicos Alimentarios y mercados institucionales: aprendizajes y condiciones para su sostenibilidad desde una perspectiva participativa

Agri-food Socioeconomic Circuits and Institutional Markets: Insights and Conditions for Their Sustainability from a Participatory Perspective

Anahí Monzón Gabriela Viviani Laura Andrea Niño AguirreEn distintas regiones de América Latina, han cobrado fuerza en las últimas décadas experiencias socioeconómicas territorializadas que construyen formas organizativas ancladas en la reproducción ampliada de la vida, la sostenibilidad social y la relocalización de la economía. Impulsadas por actores de la economía popular, cooperativas, organizaciones comunitarias y redes de producción y consumo, estas iniciativas se configuran como respuestas colectivas frente a la desigualdad estructural, la precarización del trabajo y la concentración del sistema agroalimentario (Coraggio, 2011; Hintze, 2018; Pastore & Altschuler, 2015). En determinados contextos, logran además articularse con políticas públicas de abastecimiento, distribución o financiamiento, ampliando el acceso a alimentos sanos y fortaleciendo el derecho a la seguridad alimentaria de sectores históricamente vulnerados (Pastore, Stein, Jurado y Monzón, 2024).

En este marco, la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSS) se presenta como un campo de prácticas y saberes que reúne un conjunto heterogéneo de iniciativas que no responden a la lógica de maximización del lucro, sino que se orientan a la satisfacción de necesidades y al fortalecimiento del trabajo con derechos (Razeto, 1994; Cruz, 2011).

A su vez, el enfoque de Desarrollo Territorial (DT) aporta herramientas conceptuales para situar estas experiencias dentro de procesos históricos y relacionales, en los que el territorio no es entendido únicamente como una categoría espacial, sino como una construcción social atravesada por vínculos, conflictos, institucionalidades y sentidos colectivos (Altschuler, 2013; Costamagna, Delbon, & Rébola, 2022).

En el cruce entre estas dos perspectivas analíticas, diversos estudios recientes han comenzado a explorar la configuración de Circuitos Socioeconómicos (CSE) como formas organizativas multiactorales que articulan funciones económicas (producción, distribución, comercialización, consumo), sociales (asociativismo, redes de cuidado) e institucionales (vínculos con políticas públicas), desde un fuerte anclaje local. Estos circuitos no constituyen estructuras fijas ni homogéneas, sino tramas dinámicas que pueden adquirir distintas formas y niveles de formalización según los contextos, las capacidades organizativas y los marcos normativos vigentes (Pastore, 2020).

Entre estas configuraciones, los Circuitos Socioeconómicos Alimentarios (CSA) han cobrado visibilidad en relación con su articulación con políticas públicas de compras institucionales, como el Servicio Alimentario Escolar (SAE) o los programas de abastecimiento comunitario (Pastore, Monzón y Stein, 2023). Estudios previos, señalan que este tipo de articulaciones puede habilitar nuevas formas de vinculación entre el Estado y la EPSS, en tanto canalizan demandas solventes hacia unidades productivas locales, permitiendo mejorar sus condiciones de sostenibilidad económica, fortalecimiento organizativo e inserción en mercados (Pastore, Niño & Arnaiz, 2021; Chiroque Solano y Niño, 2019). Sin embargo, también se advierte la existencia de múltiples obstáculos y tensiones: desde la fragmentación normativa y la rigidez de las herramientas administrativas, hasta las dificultades logísticas para el abastecimiento alimentario y el acceso a financiamiento.

El presente estudio se sitúa dentro de este campo de indagación, con el propósito de analizar las condiciones que inciden en la sostenibilidad integral de los CSA vinculados a mercados institucionales. Para ello, se examinan cuatro casos de abastecimiento desarrollados en el conurbano bonaerense entre 2017 y 2023, todos ellos impulsados por la Cooperativa de Trabajo Despiertavoces con el acompañamiento técnico de la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas (IU-EMF)1 de la Universidad Nacional de Quilmes. Los casos analizados comprenden la vinculación para proveer al Servicio Alimentario Escolar (SAE) en los Municipios de Quilmes y Ensenada, el Programa Pro Bienestar del PAMI y el circuito de abastecimiento alimentario a comedores gestionados por Cáritas Quilmes. Estas experiencias permiten visibilizar distintas formas de articulación entre actores de la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSS), organizaciones territoriales y estructuras estatales de provisión alimentaria, en contextos marcados por la desigualdad estructural y la necesidad de democratizar el acceso a alimentos saludables.

La investigación se enmarca en una trayectoria institucional promovida por el Observatorio del Sur de la EPSS (CREES) y el Centro de Desarrollo Territorial (CDT) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en articulación con organizaciones sociales, redes de comercialización y gobiernos locales. A su vez, dialoga con estudios previos impulsados por el CREES y otros espacios universitarios de incubación, que han sistematizado experiencias en torno a la intermediación solidaria, la comercialización asociativa y las políticas de abastecimiento popular.

Desde una estrategia metodológica basada en la Investigación Acción Participativa (IAP), la investigación se propone recuperar aprendizajes organizativos, identificar obstáculos estructurales y analizar en qué medida ciertas condiciones habilitantes (logísticas, normativas, financieras, interactorales) inciden en el fortalecimiento o debilitamiento de los circuitos socioeconómicos territoriales.

La mirada está centrada en el proceso, más que en los resultados, reconociendo la complejidad de las trayectorias organizativas, la historicidad de las políticas y la necesidad de generar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan acompañar y comprender este tipo de procesos desde una perspectiva situada.

1 La IU-EMF trabaja en el desarrollo de circuitos socioeconómicos alimentarios desde 2014. Para más información ver Chiroque, H., y Niño L. (2019).

El presente trabajo se enmarca en una línea de indagación que busca aportar al estudio de los vínculos entre la EPSS y el Desarrollo Territorial (DT), en tanto perspectivas que permiten problematizar las formas organizativas emergentes desde los territorios.

Esta articulación habilita el reconocimiento de procesos socioeconómicos emergentes que, desde los territorios, ensayan formas organizativas orientadas a democratizar la economía, fortalecer la soberanía alimentaria y disputar sentidos sobre el desarrollo.

En esta clave, la EPSS se presenta como un campo multidimensional que involucra no solo prácticas económicas, sino también dimensiones políticas, simbólicas e identitarias (Coraggio, 2011; Razeto, 1994; Hintze, 2018). Lejos de ser un universo homogéneo, agrupa experiencias heterogéneas que pueden incluir desde estrategias de subsistencia hasta propuestas orientadas a la transformación de las formas de producción y distribución del excedente (Caracciolo, 2014; Pastore y Altschuler, 2015). Dentro de este campo, los Circuitos Socioeconómicos (CSE) han sido conceptualizados como tramas organizativas que articulan funciones económicas, sociales y territoriales, y que habilitan procesos de construcción de valor desde lógicas asociativas y solidarias (Pastore, Monzón y Stein, 2022).

Entre los actores que los componen se encuentran productores familiares y campesinos, cooperativas, consumidores organizados, universidades, centros científico-técnicos y gobiernos locales, articulados en torno a objetivos compartidos que promueven la relocalización de la economía, el arraigo productivo y la soberanía alimentaria (Pastore, Monzón y Stein, 2022). Su finalidad social se expresa en el intento de satisfacer necesidades humanas fundamentales, mejorar el acceso alimentario y fortalecer las condiciones de vida y trabajo de las unidades socioeconómicas populares, en oposición a la lógica de acumulación del capital.

Desde esta perspectiva, el enfoque de Desarrollo Territorial permite visibilizar estos procesos como parte de una construcción social e histórica del territorio, entendido no como un espacio físico sino como el resultado de relaciones sociales que generan identidad, agencia y sentido colectivo (Boisier, 2002; Costamagna, 2015).

Entre los diversos tipos de CSE, el estudio se focaliza en los Circuitos Socioeconómicos Alimentarios (CSA), especialmente aquellos vinculados a mercados institucionales.

Según su configuración, se identifican tres tipos principales (Pastore, Niño y Arnaiz, 2021):

1- CSA de cercanía o cortos de comercialización: orientados a fortalecer el vínculo directo entre unidades productivas de la agricultura familiar y consumidores, minimizando intermediarios y distancias, y promoviendo ingresos más estables. Algunos ejemplos de ello son las ferias, los almacenes populares, las cooperativas o nodos de consumidores-as, redes de distribución alimentaria, entre otros.

2- CSA con mercados institucionales: articulados con políticas públicas e instituciones de abastecimiento y complementación alimentaria, donde las decisiones de compra institucional tienen un componente político-estratégico, permitiendo canalizar demanda solvente hacia la EPSS. Estos mercados implican por lo general mayores volúmenes de compra para la EPSS.

3- CSA con distribución logística y mayorista: esta variante de circuitos promueve una mayor escala operativa, pero con lógica de intermediación solidaria, contribuye decididamente a reducir los costos de transacción mayorista o de logística, sin afectar por tanto a la producción e ingresos de dicha economía, ni tampoco el acceso alimentario de la población. En concreto, dichos circuitos permiten avanzar en un mayor alcance territorial del abastecimiento, así como en los flujos interregionales complementarios entre las unidades socioeconómicas de la EPSS y las necesidades alimentarias de las poblaciones.

En todos los casos, se trata de propuestas orientadas a mejorar el acceso alimentario, favorecer la sostenibilidad de las unidades productivas populares y reducir la intermediación mercantil; los modos de implementación y sus alcances varían según las condiciones territoriales. Estos circuitos no deben interpretarse como soluciones técnicas o sectoriales, sino como procesos de innovación territorial e institucional, que disputan sentidos sobre el desarrollo, configuran nuevas institucionalidades públicas-comunitarias, y ponen en valor saberes y prácticas emergentes desde los territorios. No obstante, como señalan Pastore, Stein, Monzón y Jurado (2024), su sostenibilidad se ve condicionada por múltiples factores: la escala de producción, la infraestructura disponible, la fragmentación organizativa, la falta de normativas específicas, y la competencia con lógicas de mercado hegemónicas. Superar estas barreras exige una articulación efectiva entre actores de la EPSS, políticas públicas estructurales, dispositivos de asistencia técnica y esquemas de financiamiento adecuados.

En términos metodológicos, la investigación se enmarca en una estrategia de Investigación Acción Participativa (IAP), orientada a la co-producción de conocimiento en diálogo con los actores territoriales. Esta elección metodológica responde a la necesidad de reconocer los saberes situados, las trayectorias organizativas y las prácticas sociales como dimensiones fundamentales para la comprensión profunda de los procesos analizados (Fals Borda, 2013; Altschuler, Niño y Pagani, 2022). En este estudio, la IAP fue aplicada tanto como enfoque general como en la definición operativa de herramientas específicas, tales como la construcción de matrices de análisis participativas, talleres de reflexión colectiva y espacios de retroalimentación con actores involucrados. Este enfoque permitió sostener una mirada procesual y situada sobre los circuitos socioeconómicos alimentarios, favoreciendo el diálogo entre saberes académicos y populares, y potenciando el carácter formativo y transformador del proceso investigativo.

El trabajo empírico se estructuró a partir de la sistematización de cuatro experiencias desarrolladas entre 2017 y 2023, incubadas por la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas (IU-EMF) de la UNQ, en articulación con organizaciones sociales, cooperativas proveedoras y equipos técnicos de gobiernos locales. Entre los actores clave se destacan la Central Cooperativa2(un centro regional de acopio, distribución y logística mayorista de alimentos cooperativos, de la economía popular y la agricultura familiar, que articula acciones con redes de distribución alimentaria de la ESS e impulsa circuitos alimentarios específicos) y la Cooperativa de Trabajo Despiertavoces, responsable de la gestión operativa y administrativa de los circuitos. La selección de los casos respondió a su relevancia institucional y organizativa, en tanto configuraciones representativas de esquemas de abastecimiento alimentario vinculados a mercados institucionales, y permitió explorar diferentes niveles de escala, formalización y articulación multiactoral.

En ese marco, se consideraron unidades de análisis estratégicas para comprender las dinámicas de construcción, consolidación y sostenibilidad de los Circuitos Socioeconómicos Alimentarios (CSA) desde una perspectiva territorial.

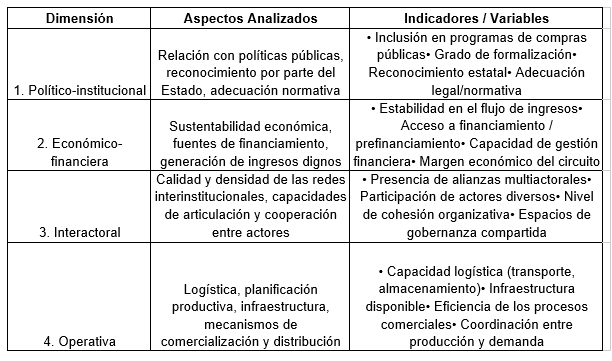

Con el objetivo de organizar el análisis y facilitar la comparación entre casos, se diseñó una matriz de sostenibilidad integral,3 construida colectivamente en el marco del proceso de investigación-acción.

Esta herramienta permitió sistematizar la información en torno a cuatro dimensiones clave: político-institucional, económico-financiera, interactoral y operativa.

Cada una de ellas incluyó variables específicas orientadas a identificar condiciones habilitantes, restricciones estructurales y capacidades organizativas presentes en los circuitos.

En cuanto a las técnicas utilizadas, se combinaron herramientas cualitativas y cuantitativas: entrevistas semiestructuradas a actores clave, encuestas a cooperativas proveedoras, análisis documental de normativas y registros administrativos, observación participante en espacios de gestión y talleres de reflexión colectiva.

Además de relevar información empírica, el proceso metodológico permitió generar espacios de reflexión compartida, identificar obstáculos recurrentes y visibilizar capacidades organizativas desarrolladas en el territorio.

En este sentido, se propuso como una herramienta situada para la generación de insumos que permitan retroalimentar los procesos en curso, contribuir a la construcción de agendas compartidas y aportar evidencia útil para la formulación de políticas públicas más ajustadas a las dinámicas reales de los Circuitos Socioeconómicos Alimentarios (CSA).

Si bien este trabajo no busca establecer conclusiones generalizables, el análisis de las experiencias sistematizadas constituye un aporte exploratorio relevante al campo de estudios sobre la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSS) y el Desarrollo Territorial (DT). Al situarse en contextos caracterizados por altas exigencias institucionales, fragmentación organizativa y restricciones estructurales, los casos analizados permiten examinar en profundidad las condiciones bajo las cuales los Circuitos Socioeconómicos Alimentarios (CSA) logran —o no— consolidarse como formas organizativas sostenibles.

Las trayectorias reconstruidas ofrecen insumos valiosos para pensar, desde una perspectiva situada, las articulaciones posibles entre economía popular, políticas públicas y dinámicas territoriales. Al mismo tiempo, permiten identificar desafíos persistentes y condiciones habilitantes para el fortalecimiento de estos circuitos como parte de una estrategia más amplia de transición hacia sistemas alimentarios más democráticos, justos y anclados en el territorio.

2 Para más información Central Cooperativa (s/f).

3 La matriz propuesta no se concibe como una herramienta exclusivamente técnica, sino como un instrumento de reflexión y planificación participativa, construida a partir de la experiencia empírica acumulada por el equipo de investigación y los actores territoriales involucrados.

Las experiencias sistematizadas en esta investigación permiten visibilizar distintas modalidades de articulación entre los Circuitos Socioeconómicos Alimentarios (CSA) y los mercados institucionales. Se trata de configuraciones diversas que, aunque presentan heterogeneidad en cuanto a su escala, grado de formalización y temporalidad, comparten el propósito de canalizar demanda pública o comunitaria hacia unidades productivas de la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSS), promoviendo circuitos de provisión alimentaria con criterios de inclusión, sostenibilidad y anclaje territorial.

Estas iniciativas no surgen de manera espontánea, sino que han sido promovidas, acompañadas y fortalecidas por una articulación estratégica y sostenida entre organizaciones del sector, gobiernos locales, programas estatales y dispositivos universitarios de incubación. En este entramado institucional y organizativo, se destacan tres actores clave que han impulsado estos procesos: la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas de la Universidad Nacional de Quilmes (IU-EMF), Central Cooperativa y la Cooperativa de Trabajo Despiertavoces.

La IU-EMF ha cumplido un rol fundamental como puente entre el saber académico y las prácticas territoriales, diseñando herramientas metodológicas, generando espacios de formación y asistencia técnica, y participando activamente en el diseño, acompañamiento y evaluación de circuitos alimentarios. Su enfoque de trabajo parte de la co-construcción de conocimiento con actores locales, promoviendo procesos de desarrollo territorial con perspectiva crítica y situada.

Central Cooperativa, por su parte, ha operado como plataforma de articulación logística y comercial de los circuitos, integrando a más de 70 unidades productivas de la economía popular provenientes de distintas regiones del país. A través de su espacio mayorista (conformado en 2016 con el acompañamiento de la IU-EMF, la Cooperativa La Ciudad y la Federación de Cooperativas Apícolas) ha gestionado tareas de abastecimiento, almacenamiento, fraccionamiento y distribución, consolidando capacidades operativas clave para el vínculo con programas públicos y mercados institucionales contando con un galpón logístico en el Mercado Central de Buenos Aires.

El tercer actor clave es la Cooperativa Despiertavoces, asumiendo el plano operativo y administrativo, gestionando compras, facturación, logística y planificación en diversas experiencias. Su participación ha permitido tender puentes efectivos entre unidades productivas del sector EPSS y programas estatales de provisión alimentaria, fortaleciendo tanto la formalización de sus prácticas como su capacidad de interlocución con el Estado. Además, ha sido un agente dinamizador de redes intercooperativas, articulando con empresas sociales, organizaciones de base, productores de la agricultura familiar y universidades públicas.

A continuación, se sintetizan los principales rasgos de las cuatro experiencias analizadas, organizadas en función de sus aprendizajes organizativos, capacidades de articulación y niveles de institucionalización.

1. Venta de canastas de alimentos a centros de jubilados, Programa Pro Bienestar (PAMI) y el Ministerio de Producción de la Nación (2017-2020).

Esta experiencia fue impulsada por Central Cooperativa (CC) en articulación con el Programa Pro-Bienestar del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP-PAMI), con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos de calidad nutricional para personas mayores en situación de vulnerabilidad.4

La estrategia consistió en la distribución periódica de bolsones secos a centros de jubilados y pensionados de los partidos de Morón y Quilmes.

El circuito implicó una red logística compleja que articuló a más de 70 unidades productivas de la economía popular de distintas provincias. Central Cooperativa asumió la planificación, el almacenamiento, el fraccionamiento y la distribución, incorporando además dispositivos formativos como talleres de alimentación saludable y asesoramiento contable.

En su momento de mayor expansión, la experiencia alcanzó la entrega de 35.000 bolsones anuales (equivalentes a tres toneladas de alimentos), destacándose por su alcance interjurisdiccional, su capacidad de gestión logística y su contribución a la institucionalización de prácticas de intermediación solidaria con base territorial.

2. Abastecimiento al Servicio Alimentario Escolar del Municipio de Ensenada (2020)

Durante la emergencia alimentaria provocada por la pandemia, se desarrolló una experiencia pionera5 de abastecimiento al SAE de Ensenada, coordinada por el Consejo Escolar local, con la participación de la Subsecretaría de Economía Popular de la Provincia, la Fundación La Base, el Instituto para la Producción Popular, la Cooperativa Despiertavoces, Central Cooperativa y la IU-EMF de la UNQ.

El circuito proveyó más de 26 toneladas de alimentos a 50 escuelas, beneficiando a cerca de 7.900 familias. Se implementaron criterios de selección basados en lineamientos nutricionales y precios justos, priorizando el abastecimiento directo desde unidades productivas a los centros escolares. La Fundación La Base6 gestionó un fondo rotatorio de crédito que aseguró liquidez anticipada para los proveedores, lo cual fue determinante en la viabilidad de la experiencia.

Los principales proveedores fueron AFAy la Cooperativa Aceitera La Matanza.7

La IU-EMF cumplió un rol técnico central en el diseño, planificación y monitoreo del circuito, mientras que Central Cooperativa y Despiertavoces consolidaron sus capacidades logísticas y comerciales. Esta experiencia marcó un punto de inflexión al demostrar que es posible viabilizar compras públicas desde la EPSS con estándares de eficiencia, transparencia y calidad nutricional.

Esta experiencia evidenció el potencial de articulación multiactoral, la importancia de la asistencia técnica y el rol de la universidad como facilitadora en procesos de planificación, financiamiento y monitoreo.

3. Abastecimiento a Comedores de Cáritas Quilmes (2020)

Entre julio y diciembre de 2020, se implementó un circuito de abastecimiento institucional a los centros comunitarios de Cáritas Quilmes, ubicados en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. La iniciativa se propuso canalizar la demanda alimentaria de estos espacios hacia la EPSS, fortaleciendo así el área de economía social dentro de Cáritas.

El circuito funcionó mediante compras mayoristas mensuales de alimentos secos y frescos por parte de Cáritas a Central Cooperativa, quien se abastecía de su red de proveedores solidarios. La experiencia se apoyó en el Programa “Abordaje Comunitario” del PNUD,8 lo que exigió la formalización de las operaciones bajo los precios del programa “Precios Cuidados”, y permitió a Cooperativa Despiertavoces facturar oficialmente por primera vez.

Si bien el circuito permitió avances en materia de formalización comercial, su continuidad se vio limitada por problemas logísticos, falta de financiamiento para compras anticipadas y dificultades para abastecer con productos de la EPSS en todos los rubros requeridos.

Pese a estas limitaciones, la experiencia se constituyó en una plataforma de transición estratégica. No solo fortaleció las capacidades administrativas y comerciales de Despiertavoces, sino que también sentó las bases para su posterior participación en licitaciones públicas de mayor escala, como las del Servicio Alimentario Escolar, consolidando aprendizajes organizativos clave en términos de planificación, trazabilidad y articulación institucional.

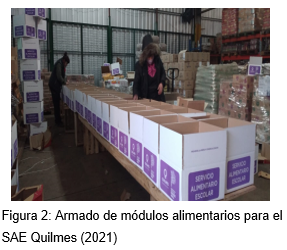

4. Provisión al Sistema Alimentario Escolar del Municipio de Quilmes (2021–2023)

Esta experiencia constituye el caso principal del proyecto de investigación en curso, y sintetiza aprendizajes institucionales, técnicos y logísticos acumulados en los circuitos anteriores.

Impulsada por la Cooperativa Despiertavoces, en articulación con Central Cooperativa y con el acompañamiento metodológico y técnico de la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas (IU-EMF/UNQ), esta iniciativa resultó adjudicataria en una licitación pública para la provisión de 1.840 módulos alimentarios mensuales y 1.783 colaciones escolares diarias destinadas a 15 escuelas del distrito de Quilmes.

El circuito logró sostener un esquema de abastecimiento regular y eficiente durante dos años consecutivos, garantizando la provisión diaria de desayunos y meriendas. Este proceso permitió consolidar vínculos estables y sostenidos entre unidades productivas de la EPSS y políticas públicas educativas, habilitando una articulación efectiva entre la demanda estatal y la oferta organizada desde el sector popular.

El dispositivo de intermediación solidaria operó a través de ALTA RED,9 una red multiactoral integrada por cooperativas productoras y de servicios —como Trigo de Oro, La Ciudad y la Unidad de Gastronomía del MECOPO— junto a productores agroecológicos provenientes de distintos territorios del país, como la UTT (Salta), Huerta Flor Dorada (Neuquén) y Finca Don Luis (Entre Ríos). También participaron empresas sociales como APHE (Quilmes), que proveyó semanalmente productos de panificación.

Esta experiencia, constituyó un avance sustantivo en términos de consolidación de capacidades logísticas, planificación productiva con demanda previsible y adopción de criterios solidarios en las compras públicas, integrando principios de equidad, trazabilidad social y arraigo territorial en el ámbito de los sistemas alimentarios escolares. Al mismo tiempo, se configura como un modelo replicable de articulación efectiva entre el Estado, la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSS) y la universidad pública, evidenciando el potencial de las alianzas multiactorales para transformar el acceso a alimentos en clave de justicia social y sostenibilidad.

4 Pueden encontrarse algunas referencias en la noticia

“La UNQ en una iniciativa para mejorar la alimentación de afiliados del PAMI” (UNQ, 2025).

5 Más información en la sección de noticias del Portal UNQ (2025b).

6 Para acceder a canales de información de Instagram de Fundación La Base (2025).

7 Puede consultar el portal de AFA (s/f) y la nota “La combustión del aceite Cooperativa Aceitera La Matanza” (2023, 19 de enero).

8 Programa de abordaje comunitario contra el hambre de Naciones Unidas.

9 Para más información: Federación de Cooperativa Alimentarias “Alta Red” (Canalunlamtv, 2021).

Cómo se ha señalado, la sistematización de las experiencias desarrolladas permitió identificar factores clave que inciden en la sostenibilidad de los Circuitos Socioeconómicos Alimentarios (CSA), particularmente en su articulación con políticas de abastecimiento institucional.

A partir de una matriz metodológica que integró dimensiones económico-financieras, político-institucionales, operativas e interactorales, se analizaron dichas trayectorias, con el objetivo de comprender en qué condiciones estos circuitos logran consolidarse, escalar o, por el contrario, enfrentar procesos de debilitamiento.

Uno de los desafíos más significativos para la consolidación de los CSA radica en las tensiones estructurales entre los marcos normativos de las compras públicas y las características organizativas propias de las experiencias de la Economía Popular, Social y Solidaria.

Las experiencias sistematizadas dan cuenta de cómo las cooperativas proveedoras y sus redes deben enfrentar exigencias administrativas, técnicas y financieras (tales como precios de referencia, requisitos de facturación formal, plazos de pago extendidos o exigencias de tipificación estandarizada) que rara vez se adecuan a sus escalas de producción, capacidades logísticas o formas de organización colectiva (Pastore et al., 2024). En general, las normativas vigentes están diseñadas para operadores mercantiles tradicionales, lo que genera un desajuste estructural con las lógicas de funcionamiento de la EPSS. Como ha sido señalado, el Estado se encuentra más preparado legal y administrativamente para interactuar con empresas de capital que con organizaciones autogestionadas, asociaciones de base o redes comunitarias que operan como grupos de hecho o estructuras en proceso de formalización (Altschuler y Pastore, 2022; Coraggio, 2011).

En este sentido, a pesar de ciertos avances normativos (como la simplificación de trámites para la inscripción de cooperativas o la adecuación de regulaciones bromatológicas a escalas artesanales) y cómo señala Hinze (2018), persiste una brecha institucional que limita el acceso de estas organizaciones a los circuitos de compras estatales.

Estas restricciones se agravan ante la fragmentación de competencias entre áreas del Estado (salud, educación, desarrollo social, producción, economía, trabajo, géneros) y entre niveles jurisdiccionales, lo que obstaculiza la articulación de sistemas integrales de política pública que contemplen las múltiples dimensiones involucradas en los CSA.

A este escenario se suma un pronunciado desacople financiero: las organizaciones de la EPSS deben afrontar los costos productivos y logísticos sin contar con capital de trabajo adecuado, mientras que los pagos por parte del Estado suelen concretarse con demoras de entre 30 y 90 días. En contextos inflacionarios, este desfasaje temporal profundiza la pérdida del poder adquisitivo y deteriora los márgenes operativos (Caracciolo, 2023; Hintze, 2018). Desde la perspectiva económico-financiera, estas organizaciones enfrentan limitaciones estructurales que condicionan severamente su capacidad de acción y sostenibilidad. La falta de liquidez, la imposibilidad de acceder a instrumentos de prefinanciamiento adecuados y la escasez de mecanismos financieros adaptados a sus escalas y dinámicas configuran un entorno restrictivo que obstaculiza tanto la planificación productiva como la consolidación de vínculos comerciales estables. Esta fragilidad se intensifica en contextos de alta volatilidad macroeconómica, donde los plazos extendidos de cobro en las compras institucionales implican un riesgo constante de desfinanciamiento, desincentivando la inversión y comprometiendo la continuidad de los circuitos alimentarios solidarios.

Estas restricciones no son meramente coyunturales, sino que expresan una configuración estructural del aparato estatal, cuyo andamiaje normativo y administrativo permanece anclado en lógicas pensadas para empresas de capital. La mayoría de las regulaciones vigentes asumen como destinatarios a sujetos jurídicos plenamente formalizados, con niveles de capitalización, organización y capacidad técnica que distan significativamente de las condiciones que atraviesan gran parte de las experiencias de la Economía Popular, Social y Solidaria. Muchas de estas organizaciones operan como grupos de hecho, asociaciones incipientes o cooperativas en proceso de formalización, lo que limita su acceso efectivo a los instrumentos de financiamiento y asistencia disponibles. A su vez, los programas existentes tienden a focalizarse en aspectos específicos (como la adquisición de equipamiento o capacitaciones puntuales) sin abordar necesidades estructurales más amplias, tales como la mejora de la infraestructura logística, la compra de insumos, el financiamiento de mercadería circulante o el acompañamiento técnico sostenido (Pastore, Monzón y Stein, 2022; Altschuler y Pastore, 2022). Esta desconexión entre diseño institucional y realidad organizativa configura un obstáculo central para la sostenibilidad y escalabilidad de los CSA.

Frente a este escenario restrictivo, algunas iniciativas han logrado avanzar mediante estrategias alternativas, implementando modelos híbridos de financiamiento que combinan recursos públicos, fondos rotatorios comunitarios y mecanismos de gestión colectiva del riesgo. Estas experiencias demuestran que, aunque la informalidad y la baja escala representan obstáculos relevantes, es posible construir soluciones financieras innovadoras a partir de una lógica territorial y solidaria, especialmente cuando se sostienen alianzas multiactorales estables en el tiempo.

En este contexto, adquiere centralidad el fortalecimiento de políticas públicas de compras estatales dirigidas al sector cooperativo, la economía popular y la agricultura familiar. Al garantizar contratos con mayor volumen, previsibilidad y continuidad, estas iniciativas pueden estabilizar los ingresos de las organizaciones proveedoras, habilitando procesos de planificación productiva, reinversión y escalamiento progresivo. De este modo, contribuyen a mejorar las condiciones estructurales para la sostenibilidad de los Circuitos.

Ahora bien, para que estas políticas alcancen su potencial transformador, es necesario avanzar en la adecuación de los marcos normativos, flexibilizar los mecanismos de contratación pública y diseñar instrumentos financieros específicos para la EPSS. Esto implica contemplar tanto el acceso a capital de trabajo como la inversión en infraestructura, logística y equipamiento (Monzón y Stein, 2024). En este sentido, la implementación de líneas de crédito blandas (de alcance meso o macro) resulta clave para sostener procesos de crecimiento en el tiempo, superar la fragilidad operativa y consolidar esquemas de abastecimiento más estables, inclusivos y sostenibles.

En el plano organizativo, cobra especial relevancia la articulación interactoral como un factor clave de sostenibilidad. Las experiencias más consolidadas no solo comparten una lógica productiva y comercial alternativa, sino que también se sostienen sobre una densa y diversa red de relaciones que involucra cooperativas, organizaciones sociales, universidades, gobiernos locales y compradores institucionales. Desde esta perspectiva, la sostenibilidad no se reduce a resultados económicos inmediatos, sino que abarca la capacidad de las organizaciones para reproducirse, fortalecerse y proyectarse en el mediano y largo plazo, sin trasladar costos sociales o ambientales a sus entornos.

La articulación entre actores heterogéneos permite construir formas colectivas de planificación, asumir responsabilidades compartidas en la gestión operativa y generar vínculos de confianza mutua, condiciones esenciales para el despliegue de procesos de innovación social y territorial. Esta trama de relaciones, fundada en principios de cooperación, participación y compromiso colectivo, encarna lo que Luis Razeto (1994) denomina el “factor C”: el componente comunitario, cooperativo y comprometido que opera como fuerza productiva intangible. El factor C convierte la solidaridad en capacidad operativa: una forma de organización del trabajo que potencia la eficiencia, compensa la escasez de capital y recursos materiales, y sostiene procesos de acumulación solidaria. En escenarios donde los circuitos de la EPSS enfrentan restricciones estructurales (como limitaciones financieras, logísticas o normativas) esta dimensión relacional se torna aún más decisiva para su viabilidad y proyección.

Otro componente estructural crítico que condiciona la consolidación y expansión de los CSA, son las limitaciones logísticas que enfrentan las organizaciones de la Economía Popular, Social y Solidaria. La ausencia de infraestructura básica (como medios de transporte propios, centros de acopio, sistemas de refrigeración adecuados o herramientas digitales para la trazabilidad y gestión de stock) no solo compromete la eficiencia operativa, sino que también restringe las posibilidades de escalar territorial y funcionalmente. Estas carencias, lejos de ser meramente técnicas, reflejan profundas desigualdades en el acceso a recursos productivos y tecnológicos, así como la escasa capacidad de inversión de muchas unidades productivas, afectadas por procesos de capitalización frágil y discontinuo (Coraggio, 2011; Caracciolo, 2023).

En este sentido, se vuelve estratégico el desarrollo de instrumentos orientados a conformar corredores logísticos regionales, centros de distribución mayorista y cooperativas de transporte, que permitan articular eficientemente la producción con el consumo desde una lógica solidaria y territorial. Sin embargo, la sostenibilidad logística de los CSA no puede abordarse de manera aislada. Requiere una arquitectura institucional integrada, que combine políticas públicas de financiamiento accesible, asistencia técnica permanente y marcos regulatorios sanitarios adaptados a las características del sector. Este entramado debe diseñarse e implementarse en articulación estrecha con organizaciones sociales, gobiernos locales y dispositivos universitarios, superando enfoques fragmentarios y generando condiciones sistémicas (a escala meso o regional) para la producción, distribución y comercialización solidarias (Caracciolo, 2023; Pastore, Monzón y Stein, 2022).

En cuanto a los aspectos transversales, resulta insoslayable incorporar una perspectiva de género que permita visibilizar y transformar las desigualdades estructurales que persisten en el interior de las prácticas organizativas. Si bien los estudios y relevamientos realizados evidencian una alta participación de mujeres en funciones estratégicas y operativas (particularmente en tareas vinculadas a la producción y comercialización en los circuitos de proximidad), esta presencia no se traduce en una representación equivalente en los espacios de conducción formal ni en la toma de decisiones (Caracciolo, 2023).

Este desbalance encuentra su raíz en la organización histórica del trabajo, que ha asignado a las mujeres un rol prioritario en las tareas reproductivas y de cuidado, esenciales para la sostenibilidad de la vida pero sistemáticamente invisibilizadas por las estadísticas oficiales y desvalorizadas por los sistemas económicos tradicionales. Esta realidad da lugar a situaciones de sobrecarga, pluriactividad y jornadas laborales extendidas (tanto en el ámbito doméstico como en el organizativo) que condicionan las posibilidades de participación plena y equitativa en las estructuras institucionales (Bottini et. al, 2021).

El análisis integral de estas experiencias permite delinear un conjunto de condiciones estratégicas orientadas a fortalecer la sostenibilidad de los Circuitos Socioeconómicos Alimentarios (CSA) en el mediano plazo.

Estas dimensiones no deben abordarse de manera fragmentada, sino como parte de una arquitectura institucional integrada, que articule capacidades estatales, comunitarias y académicas, en función de una economía de proximidad, solidaria y sostenible.

En este marco, el rol de la universidad pública resulta estratégico, no solo como agente formador o técnico, sino como actor institucional implicado en procesos de desarrollo. Su potencial reside en la capacidad de facilitar la co-construcción de conocimiento, articular agendas entre actores diversos, incubar procesos organizativos y aportar a la formulación de políticas públicas situadas. La aplicación de metodologías como la Investigación Acción Participativa (IAP) ha permitido, en este sentido, articular saberes académicos y populares, producir evidencia útil para la toma de decisiones y retroalimentar procesos organizativos con criterios de justicia, inclusión y sostenibilidad (Altschuler, Niño y Pagani, 2022).

De esta forma y cómo se ha argumentado, lejos de constituir iniciativas marginales, los CSA analizados son expresiones concretas de innovación territorial e institucional, con capacidad para disputar el sentido de las políticas alimentarias, fortalecer entramados productivos locales y ensayar nuevas formas de gobernanza multiactoral. Tal como muestran estas experiencias, su sostenibilidad no depende exclusivamente de su eficacia técnica o económica, sino de su enraizamiento territorial, su legitimidad social y su capacidad de articularse con agendas públicas orientadas a la transformación estructural.

En este sentido, consideramos que profundizar el estudio sobre la sostenibilidad de los CSA es también pensar el horizonte de una transición democrática del sistema alimentario, donde el territorio, la organización colectiva y el conocimiento situado se conviertan en pilares fundamentales para una economía centrada en la vida.

AFA (s/f). Portal de los Agricultores Federados Argentinos. Recuperado de: https://www.afascl.coop/afascl/

Altschuler, B. (2013). Territorio y desarrollo. Aportes de la geografía y otras disciplinas para repensarlos. Revista Theomai 27-28, 64-79

Altschuler, B.; Errecalde, S.; Mendy, G. y Muñoz Cancela, C. (2021). Formación e incubación universitaria para el desarrollo de la economía social y solidaria: enfoques, estrategias y experiencias de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. En C. Cruz; J. Kleba; C. Alvear; (Org.) Engenharia e outras práticas técnicas engajadas (Vol. 2: Iniciativas de formação profissional). Campina Grande: EDUEPB (Editora da Universidade Estadual da Paraíba). Disponible en [acceso 15/01/2024]: http://eduepb.uepb.edu.br/e-books/

Altschuler, B., Niño, L. y Pagani, W. (2022). Co-construcción de saberes y prácticas en clave de Economía Social y Solidaria: Investigación Acción Participativa y Educación Popular en y desde la Universidad pública argentina. En M. Alva & E. Pérez (Editores). Investigación-acción y educación popular. Lima, Perú: Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Altschuler, B., Niño, L., Pagani, W., y Peletay, B. (2020). Estrategias de Incubación Universitaria en Economía Social y Solidaria: Un análisis desde la Investigación Acción Participativa desde la Universidad pública argentina. En M. F. Castro Arbelaez y J. E. Moncayo Muñoz (Comp.). Sostenibilidad y enfoques empresariales en América Latina (pp. 115-139). Bogotá, Colombia: Universidad Libre.

Altschuler, B., Niño, L. y Viviani, G. (2023). Circuitos socioeconómicos y asistencia alimentaria durante el Covid-19 en Quilmes, Buenos Aires. Revista Mundo Urbano 54.

Altschuler, B.; Chiroque Solano, H.; Dziencielsky, V.; García, A.; Pellegrino, M. I. y Rosa, P. (2025). Circuitos socioeconómicos alimentarios de escala mayorista: Alta Red y Alimentos cooperativos. En Informe Final Proyecto PICTO Redes Red universitaria para el fortalecimiento de políticas públicas y acciones colectivas en circuitos socioeconómicos alimentarios de la economía popular y cooperativa. Buenos Aires: Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (en prensa).

Altschuler, B.; Errecalde, S.; Mendy, G. y Muñoz Cancela, C. (2021). Formación e incubación universitaria para el desarrollo de la economía social y solidaria: enfoques, estrategias y experiencias de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. En C. Cruz; J. Kleba; C. Alvear; (Org.). Engenharia e outras práticas técnicas engajadas (Vol. 2: Iniciativas de formação profissional). Campina Grande: EDUEPB (Editora da Universidade Estadual da Paraíba). Disponible en [acceso 15/01/2024]: http://eduepb.uepb.edu.br/e-books/

Altschuler, B., y Pastore, R. (2022). Epistemologías y pedagogías para la transformación: reflexiones desde la economía popular. Revista Eutopía (20), 101–115.

Boisier, S. (2002) ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? Documento de Trabajo Nº6, Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, Sevilla, España.

Bottini, A., Boronat Pont, V., Cascardo, F., Fournier, M., Mutuberría Lazarini, V. y Sciarretta, V. (Comp.) (2021). La economía popular, social y solidaria desde una mirada feminista en Economía popular, social, solidaria y feminista aportes para el debate y la transformación. Argentina: RUES - FES. Recuperado de: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/18429.pdf

Canalunlamtv. (Productor) (2021). Alta Red: la primera Federación de Cooperativas de Agroalimentos [online]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=HuQaashBk4c

Caracciolo, M. (2017). Procesos de acumulación solidaria en un contexto neoliberal. En Caracciolo, M. (coord.). Economía social y solidaria en un escenario neoliberal: algunos retos y perspectivas. Buenos Aires: CEUR-CONICET.

Central Cooperativa (s/f). Portal de la Central Cooperativa. Recuperado de https://observatorioess.org.ar/central-cooperativa/

Chiroque, H., y Niño L. (2019).La experiencia de la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas Solidarias de la Universidad Nacional de Quilmes. Incubación de procesos para impulsar circuitos económicos solidarios, en Otra Economía 12(21), 248-260. Recuperado de: https://www.revistaotraeconomia.org/index_php/otraeconomia/article/view/14786

Coraggio, J. L. (2011). Principios, instituciones y prácticas de la economía social y solidaria, en Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital. Quito: Alberto Acosta y Esperanza Martínez Editores, Abya Yala.

Costamagna, P. (2015). Política y formación en el desarrollo territorial. España: Publicaciones Universidad de Deusto.

Costamagna, P., & Larrea, M. (2015). El enfoque pedagógico y la investigación acción para el desarrollo territorial. In P. Costamagna & S. Pérez Rozzi (Comps.). Enfoque, estrategias e información para el desarrollo territorial (pp. 73-106). ConectaDEL.

Costamagna, P., & Larrea, M. (2017). Actores facilitadores del desarrollo territorial. Una aproximación desde la construcción social. España: Publicaciones Deusto.

Costamagna, P., Delbon, S., & Rébola, R. (2022). Personas facilitadoras y territorio: Experiencias de fortalecimiento y construcción de capacidades. Desarrollo Y Territorio (11), 12–24. Recuperado a partir de https://desarrolloyterritorio.unvm.edu.ar/ojs/index.php/desarrolloyterritorio/article/view/563

Chiroque Solano, H.; y Recalde, E.; (2020) Estrategias de comercialización para la construcción de mercados sociales. En A. O. García; J. Borello; I. L. García (Comps.). Devenir regional en la Argentina: transformaciones de corto y largo plazo en el siglo XXI. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Z; Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; Desarrollo Regional y Economía Social -CEUR CONICET.

Chiroque Solano, H; Niño L. (et. al.) (2022). Experiencias de comercialización y distribución de alimentos desde la economía social, solidaria y popular desarrolladas por la Universidad Nacional de Quilmes. Bernal: Unidad de Publicaciones del Departamento de Economía y Administración, UNQ.

Cruz, A. (2011). A acumulação solidária - os desafios da economia associativa sob a mundialização do capital. Revista Cooperativismo & Desarrollo 19(99), 101-121. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.12494/47858

Fals Borda, O. (2013). Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación Acción Participativa). En Herrera, N. y López, L. (Comps.). Ciencia, compromiso y cambio social. Textos de Orlando Fals Borda. (pp. 265282) Buenos Aires: Ed. El Colectivo.

Fundación La Base (2025). Instagram de Fundación La Base. Recuperado de: https://www.instagram.com/labaseargentina/reels/

Gandulfo, A., y Rofman, A. (2020). Sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables. Revista de Ciencias Sociales 11(37), 57-83.

Hintze, S. (2018). Políticas, asociatividad y autogestión en la Argentina post 2015. Otra Economía 11(20), 136-155. Recuperado de https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14737

Jara, O. (2012). La sistematización de experiencias, práctica y teoría para otros mundos posibles. Colombia: Ed. Biblioteca de Educación Popular.

Daga, A., Errecalde, S., Fernández, G., Marchand, N. (2017). Incubando procesos en clave de economía social y solidaria. Propuesta del Programa Universitario en Incubación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Revista Hábitat (10).

Monzón, A., Mendy, G., & Sciaretta, V. (2023). Estrategia académica territorial en economía popular, social y solidaria: la propuesta de los nodos territoriales del Proyecto CREES-UNQ. Divulgatio. Perfiles académicos de Posgrado 7(21), 92–111. DOI: https://doi.org/10.48160/25913530di21.394

Monzón, A. L. M., Niño Aguirre, L. A., Viviani, G., & Bottini, G. (2025). Sistematización de experiencias en circuitos socioeconómicos alimentarios de la economía popular, social y solidaria: aportes para el abastecimiento a mercados institucionales y su sostenibilidad integral. Bernal: UNQ-CIC. (En prensa).

Niño, L.; Altschuler, B.; Sciarretta, V. y Errecalde, S. (2022). Sistematización de Mercado Territorial. Una experiencia de intermediación solidaria. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de [acceso 03/01/2024]: http://observatorioess.org.ar/2023/03/27/mercado-territorial-sistematizacion/

Niño, L.; Arnaiz, C.; Isola F., Jurado E. (2022). Circuitos Cortos con Mercados de Cercanía en el partido de Quilmes, Buenos Aires [Ponencia]. III Congreso Nacional de Desarrollo Territorial, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

Nino Aguirre, L., Sciarretta, V., & Altschuler, B. (2024). La Red de Mercado territorial, una experiencia de intermediación solidaria de alimentos sanos a precios justos. Territorios Productivos, 2(2), pp. 124–145. Recuperado de [acceso 6/01/2024]: https://territoriosproductivos.unvm.edu.ar/ojs/index.php/territoriosproductivos/article/view/749

La combustión del aceite: Cooperativa Aceitera La Matanza (2023, 19 de enero). Lavaca. Recuperado de: https://lavaca.org/mu178/la-combustion-del-aceite-cooperativa-aceitera-la-matanza/

Pastore, R., y Altschuler, B. (2015). Economía social y solidaria en clave de desarrollo socio-territorial en Argentina. Conceptos, políticas públicas y experiencias desde la universidad. Revista EUTOPIA (7), 109-128.

Pastore, R. (2019). Estrategias de vinculación universitaria para el fortalecimiento de la economía social y solidaria. Algunos apuntes desde una práctica integral de extensión universitaria e incubación social de Argentina, Otra Economía 12, (21), pp. 231-247.

Pastore, R. (2020). Circuitos socioeconómicos y emergencia alimentaria. Una agenda transformadora y democrática para el desarrollo popular y solidario. Revista de Ciencias Sociales. Segunda época (37), otoño de 2020, pp. 31-56. Recuperado de [acceso 03/01/2025]: https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/3548/RCS_v11_n37_dossier_3_Rodolfo%20Pastore.pdf?sequence=1

Pastore, R.; Niño, L. y Arnaiz, C. (2021). Intermediación solidaria y circuitos socioeconómicos frutihortícolas. Revista MDA 2(3), pp. 37-41.

Pastore, R., Henríquez Acosta, M., y Altschuler, B. (2022). Pensando y mapeando circuitos socioeconómicos alimentarios para “Otra economía” Presentación del Dossier. Otra Economía, 15(28), pp. 142-145. Recuperado de [acceso 03/01/2025]: https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/15010.

Pastore, R., Monzón, A., y Stein, N. (2023). Cuestión alimentaria y circuitos socioeconómicos. Debates y experiencias de políticas públicas en el caso de Argentina. En J. E. Moncayo Muñoz (Coord.). La economía social y solidaria en Hispanoamérica, desafíos presentes y futuros (pp. 1- 20). Colombia: Universidad del Valle.

Pastore, R., Stein, N., Monzón, A. y Jurado, E. (2024). Co-construcción de acciones públicas en circuitos socioeconómicos alimentarios de la Argentina post-pandemia. Revista Territorios Productivos 2(2), pp. 12-39.

Razeto Migliaro, L. (1994). Fundamentos de una teoría comprensiva. Segunda edición. Santiago de Chile: Programa de economía del trabajo (PET).

Stein, N. y Monzón A. (2024). Relevamiento de políticas públicas locales para los circuitos socioeconómicos alimentarios en el marco de tres proyectos interuniversitarios, XIX Seminario Internacional de Procesos Cooperativos y Asociativos PROCOAS. Universidad Nacional de Mar del Plata. Noviembre 2024.

UNQ (2025). La UNQ en una iniciativa para mejorar la alimentación de afiliados del PAMI en Portal de la Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de: https://www.unq.edu.ar/noticias/2810-la-unq-en-una-iniciativa-para-mejorar-la-alimentacion-de-afiliados-del-pami/

UNQ (2025b). Equipos de la UNQ facilitan la incorporación de alimentos cooperativos y de la economía popular en la asistencia por el covid 19. Recuperado de: https://www.unq.edu.ar/noticias/4545-equipos-de-la-unq-facilitan-la-incorporacion-de-alimentos-cooperativos-y-de-la-economia-popular-en-la-asistencia-por-el-covid-19/