Crisis del multilateralismo liberal y la transición energética desde la periferia: geopolítica, dependencia y alternativas en un orden global fracturado

The crisis of liberal multilateralism and the energy transition from the periphery: geopolitics, dependency, and alternatives in a fractured global order

Constanza EstepaLa crisis del orden liberal internacional tiene raíces históricas profundas que se hace visible en ciertos fenómenos contemporáneos. Por un lado, la globalización ha dejado una serie de "promesas incumplidas" en cuanto a la distribución de recursos. Las personas que dependen de un trabajo, tanto asalariadas como autónomas, -incluso en países desarrollados- han experimentado una regresión en derechos laborales debido a la internacionalización y deslocalización de las empresas, de la revolución tecnológica (Zelicovich, 2018) y del proceso de financiarización prevaleciente (Costas, 2013; Palley, 2007).

Por otro lado, a nivel geopolítico emerge una fuerte rivalidad entre potencias económicas, especialmente entre Estados Unidos ("Norte 1") y China ("Norte 2"), esta disputa se ve reflejada en la incapacidad política de las instituciones multilaterales, en donde la desconfianza generada por esta competencia interpolar ha creado un contexto global donde las instituciones ven reducida su efectividad política, y al tiempo que crece el descontento ciudadano, diversos países se inclinan por políticas nacionalistas y proteccionistas. Esta crisis se ve agravada por la creciente desilusión hacia el liberalismo económico, en tanto el orden neoliberal ha beneficiado sistemáticamente a las élites económicas, lo que trajo, un aumento de la desigualdad y una brecha entre ricos y pobres sin precedentes.

Este trabajo tiene por objetivo explicar, a partir de la economía política internacional, dos dimensiones relevantes de la crisis del orden liberal: las contradicciones de la globalización y la erosión del multilateralismo. También analiza cómo la transición energética se está configurando como un campo económico donde se redefinen las relaciones de poder global, especialmente para los países de América Latina, que enfrentan el desafío de navegar esta compleja realidad.

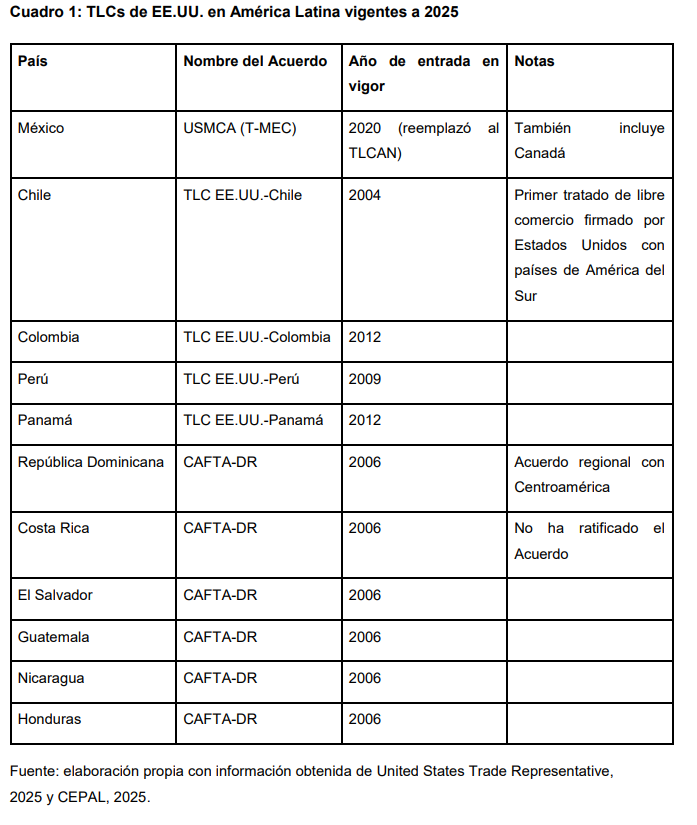

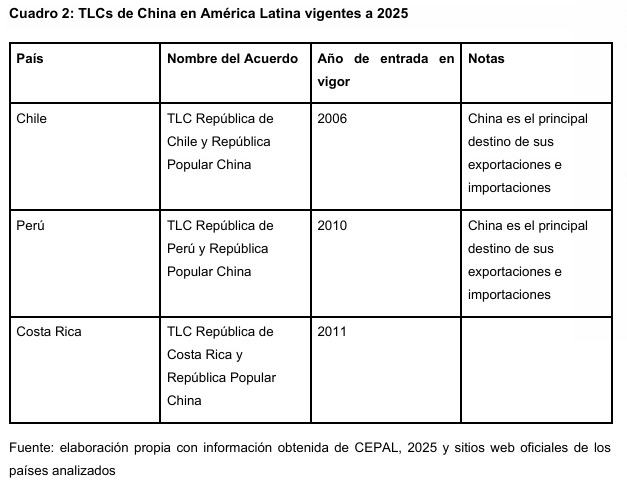

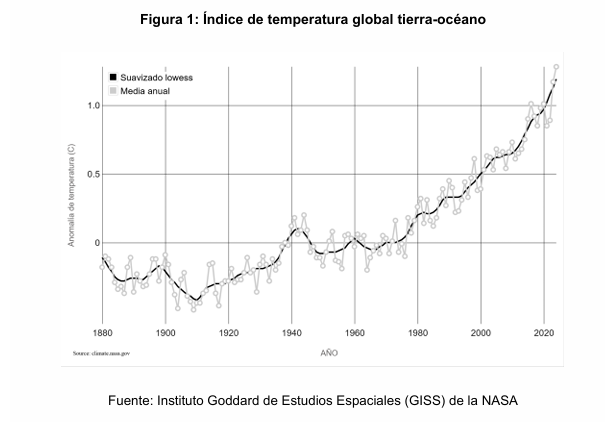

Para alcanzar este objetivo, el estudio se basa en una metodología cualitativa sustentada en una exhaustiva revisión bibliográfica y documental. El abordaje parte del análisis crítico de literatura académica, informes de organismos nacionales e internacionales, y datos de instituciones especializadas. Este análisis se complementa con la elaboración propia de cuadros y gráficos que sistematizan y visualizan información clave, lo que permite examinar críticamente la interacción entre el poder, los mercados y las instituciones a nivel global. Esta estrategia metodológica, al combinar la diversidad de fuentes con la sistematización original de la información, busca desentrañar las causas profundas y las dinámicas de poder que configuran el escenario actual, con el fin de plantar alternativas viables desde la perspectiva de América Latina.

La globalización, entendida como la integración de mercados, finanzas y tecnologías a escala planetaria, se ha defendido históricamente bajo el paradigma del "mutuo beneficio", prometiendo crecimiento económico compartido y prosperidad generalizada mediante el libre comercio, la interdependencia y la división internacional del trabajo. Sin embargo, la Economía Política Internacional (EPI) desarticula esta narrativa al revelar las contradicciones estructurales del proceso globalizador, donde las asimetrías de poder y los conflictos distributivos son inherentes, no meras anomalías. A diferencia de los modelos ortodoxos - como los de David Ricardo, centrados en ganancias absolutas -, la EPI demuestra cómo la retórica del beneficio colectivo enmascara dinámicas de desigualdad (Rodrik, 2017), dependencia económica (Prebisch, 1963) y acumulación por desposesión (Harvey, 2005).

Estas tensiones constituyen uno de los ejes centrales de la crisis del orden liberal, cuyos efectos distributivos se manifiestan en una concentración extrema de riqueza - el 1% más rico posee tanto como el 95% de la población mundial - y en profundas disparidades geográficas: el Sur Global, que alberga al 79% de la humanidad, apenas concentra el 31% de la riqueza global (Oxfam, 2024). Según análisis recientes del Banco Mundial, estas tendencias podrían estar configurando el mayor incremento en desigualdad entre países y niveles de pobreza desde la Segunda Guerra Mundial, lo que cuestiona radicalmente los supuestos beneficios universalizados de la globalización.

Los cuestionamientos al orden liberal, se hicieron particularmente visibles con el surgimiento de gobiernos progresistas a finales del siglo XX y principios del XXI en América Latina, así como por movimientos políticos del Sur Global que cuestionan radicalmente la globalización neoliberal (Tokatlian et al., 2024). Sin embargo, esos procesos tuvieron fuertes resistencias tanto externas como internas, lo que llevó a que se vieran interrumpidos, mostrando vaivenes en la política económica. Más allá de las diferencias en las dinámicas políticas domésticas, el escenario internacional atraviesa una fase crítica de transformación, caracterizada por el desgaste progresivo del modelo de las “promesas incumplidas” y por el resurgimiento de tensiones económicas que cuestionan los fundamentos mismos del orden liberal.

En la actualidad, desde una perspectiva regional, el gobierno argentino de Javier Milei emerge como el principal aliado del orden liberal del “Norte 1” en latinoamericana, marcando un contraste evidente -aunque con matices en cada caso- con las administraciones de Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil. Este posicionamiento adquiere especial relevancia en la coyuntura de reconfiguración del poder global, donde se hacen visibles las fisuras estructurales del modelo de globalización vigente.

Este escenario confirma la tesis de Cox (1994) sobre el comercio internacional como arena conflictiva –lejos del ideal de suma positiva–, donde gobiernos, corporaciones y trabajadores libran una pugna desigual por recursos. El resultado es un sistema que concentra ganancias en élites transnacionales mientras precariza a amplios sectores laborales, dinamizando el carácter estructuralmente asimétrico de la globalización. Lo paradójico de esta coyuntura es que Estados Unidos y el Reino Unido, cunas del orden liberal, son quienes lideran las críticas a dicho orden:

Las virtudes de la interdependencia económica fueron objeto de constantes críticas en muchos países occidentales, pero en ningún otro lugar de forma más prominente que en Estados Unidos y el Reino Unido, que habían sido bastiones tanto de la globalización económica como de la ideología neoliberal (Roberts y Lamp, 2021).

Estas tensiones no se limitan al plano económico, sino que encuentran expresión política en fenómenos como el Brexit y la elección de Donald Trump al frente de los Estados Unidos. El Brexit, entendido como la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el referéndum de 2016, representa un caso paradigmático de esta crisis del orden liberal. En tanto, manifestó un rechazo claro a los mecanismos de integración supranacional y cuestionó abiertamente los pilares del multilateralismo que sostenían el sistema internacional. El referéndum brexitista dejó al descubierto profundas fracturas sociales y políticas dentro de la sociedad británica, donde sectores marginados por los efectos de la globalización encontraron en este movimiento una forma de expresar su malestar. En el ámbito económico, aún persiste el debate sobre las consecuencias del Brexit, dado que sus efectos se entremezclaron con crisis globales como la pandemia y la guerra en Ucrania. Sin embargo, es innegable que significó un debilitamiento de la posición económica británica y una reducción de su influencia global, contradiciendo muchas de las promesas de sus impulsores.

No es objeto del presente trabajo comparar la política exterior de Estados Unidos durante las dos presidencias de Donald J. Trump (2017-2021 y 2025-2029), sino exhibir una continuidad en los intentos por poner en jaque los principios del orden liberal que leídos a la luz de la EPI se traducen en: i) fuerte oposición al consenso del libre comercio y la globalización, ii) implementación de una política comercial proteccionista de “guerra arancelaria”, iii) imposición de barreras comerciales, iv) fuerte cuestionamiento a los organismos multilaterales como la OMC.

Este giro proteccionista se muestra como una señal clara de la crisis del orden liberal donde el bilateralismo toma más fuerza en detrimento del multilateralismo y el libre comercio. La tensión ha crecido a tal punto que las medidas arancelarias de Trump en marzo de 2025 provocaron respuestas inmediatas de socios comerciales clave de Estados Unidos, como Canadá, China, México y la Unión Europea, que respondieron con contra-aranceles a productos estadounidenses.

En efecto, las promesas incumplidas de la globalización relativas a que la especialización y el intercambio voluntario, basados en las ventajas productivas de cada país, serían motores del beneficio mutuo, la eficiencia y el progreso económico compartido de Adam Smith, David Ricardo y Heckscher-Ohlin han sido desenmascaradas con solvencia por la narrativa geoeconómica de la EPI: “en lugar de aplaudir el comercio y la inversión como factores que mejoran el bienestar económico y aumentan las perspectivas de paz, la narrativa geoeconómica enfatiza las vulnerabilidades de seguridad creadas por la interdependencia económica” (Roberts et al., 2021)

Esta advertencia resulta ejemplificadora para entender las contradicciones del centro y su maquinaria multiplicadora de poder institucional. Mientras el centro impone libre comercio a las periferias —reproduciendo las asimetrías señaladas por Prebisch (1963)—, las potencias protegen sus economías ante amenazas a su hegemonía, como evidencia la competencia EEUU-China. A esto se le suma que los organismos multilaterales y las corporaciones globales han consolidado esta desigualdad al imponer reglas que subordinan a los países débiles, donde el sistema jurídico del más poderoso termina erigiéndose como internacional válido (Zalduendo, 2007).

Es importante resaltar que estas contradicciones no son meramente políticas, sino que manifiestan las promesas incumplidas del libre comercio y el mutuo beneficio. Mientras los modelos dominantes pregonan que la especialización productiva garantiza eficiencia y crecimiento mutuo, la realidad desnuda un intercambio desigual que condena a las periferias a la dependencia tecnológica y ecológica, a la acumulación por desposesión —como la privatización de recursos naturales— y la primarización forzada, pilares de un sistema en apariencia legal que institucionaliza la jerarquía global (Hernández Cervantes, 2018).

La crisis del orden liberal es aún más evidente en la incapacidad de la globalización por materializar la 'libertad' y la 'igualdad', esta crisis expone el agotamiento de un modelo que, en lugar de convergencia, ha producido asimetrías estructurales bajo su propia lógica. Por ello, el debate ya no gira en torno a si el orden liberal está en crisis, sino en cómo su declive —y las resistencias que lo interpelan— reconfigurarán un 'nuevo orden mundial' que, más que un mero reacomodo geopolítico, deberá enfrentar estas dinámicas de dominación enquistadas. La ironía es histórica: el mismo sistema que predicó ganancias mutuas hoy genera fracturas donde hasta sus principales beneficiarios (como Estados Unidos) rechazan aspectos clave de la interdependencia cuando ésta ya no les resulta funcional.

La evolución del sistema multilateral de comercio desde la posguerra hasta la actualidad ha atravesado transformaciones complejas, que pueden ser explicadas a la luz de revisar la interacción de actores gubernamentales y no gubernamentales, como así también los contextos económicos y geopolíticos donde se dan negociaciones y marcos jurídicos que regulan el comercio internacional. Indudablemente, Estados Unidos, la Unión Europea y China han sido y son tres actores gubernamentales con capacidad de torcer el tablero geopolítico, no obstante, cada uno mantiene un margen de acción relativo en función del contexto histórico analizado.

Por un lado, EE. UU. y la UE fueron los principales impulsores del sistema multilateral del GATT en 1947, estableciendo normas comerciales básicas. Si bien el GATT buscaba reducir barreras comerciales y fomentar la cooperación económica entre naciones, los países poderosos favorecieron sus intereses económicos con dicho acuerdo (Bertoni, 2015). El GATT fue establecido en un momento en que las tensiones geopolíticas de la posguerra exigían un marco que promoviera la liberalización comercial con el objeto de evitar las guerras comerciales del pasado. En América Latina, la CEPAL también se constituyó en 1947, orientando sus acciones hacia el análisis de la economía latinoamericana y promoviendo la sustitución de importaciones en la región.

Durante la Guerra Fría, la tensión entre las potencias (EE. UU. y URSS) llevó a una segmentación del comercio global, donde EE. UU. se vio favorecido y logró consolidar su influencia en América Latina, presionando sobre las dinámicas comerciales y fomentando el acoplamiento de la región al modelo neoliberal (Tussie, 1996). El GATT estableció principios como la "Nación Más Favorecida" y la prohibición de restricciones cuantitativas. En este contexto, emergieron actores no gubernamentales, como sindicatos, sectores políticos, académicos y ONGs, quienes comenzaron a cuestionar las implicaciones sociales del libre comercio.

Durante los setenta el conflicto internacional se agudizó con la crisis del sistema de Bretton Woods, la Guerra de Vietnam y la crisis del petróleo que dejaron expuesta la capacidad de las organizaciones no estatales para influir en la economía global. EE. UU, en este contexto, reforzó su área de influencia en América Latina y entre fines de los ochenta y principios de los noventa, logró cristalizar el GATT a través del Consenso de Washington, el decálogo de políticas de liberalización económica que se aplicó a los países de la región (Peixoto Batista y Maquieira, 2023). Durante este período, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial jugaron roles cruciales, otorgando créditos y condicionando políticas económicas a cambios estructurales que priorizaron la apertura comercial sobre el desarrollo económico-social.

Durante dicho periodo histórico, la Ronda Uruguay (1986-1994) marca un hito en la ampliación de las negociaciones más allá de aranceles, introduciendo la protección de la propiedad intelectual (TRIPS) y regulaciones sobre servicios, lo que generó tensiones que favorecieron principalmente a los países desarrollados (Tussie, 1996). Sin embargo, el Acuerdo de Marrakech de 1994 es el instrumento que verdaderamente institucionaliza el comercio global, en tanto crea la OMC, que a diferencia del GATT, que era un acuerdo provisional, la OMC se estableció como una organización formal con una estructura institucional y un marco para la gobernanza del comercio global (Peixoto Batista et al., 2023).

Con la creación de la OMC, el sistema multilateral se formalizó pero no sin tensiones. La conferencia de la OMC en Seattle en 1999 es un punto de inflexión que consolida una percepción negativa del libre comercio en relación con el medio ambiente y los derechos laborales, en tanto, comenzaron a emerger manifestaciones populares para reflejar el descontento contra la OMC de parte grupos ecologistas, sindicatos, consumidores, expresando síntomas de agotamiento del sistema de comercio multilateral de la OMC.

El orden liberal asociado a la globalización ha sido un orden “americano”. Principalmente a través del GATT, aunque no de manera exclusiva mediante el mismo, EEUU logró orientar a otros Estados hacia conductas cooperativas, dando lugar a un bien público. EEUU fue el protagonista central de todos estos movimientos durante la década del 90 y hasta mitad de los 2000 (Zelicovich, 2018)

La arquitectura institucional de posguerra consolidó un orden internacional asimétrico, en el que los países centrales de Occidente asumieron roles protagónicos en la economía, el desarrollo tecnológico y la toma de decisiones, impulsando una creciente subordinación de las regiones periféricas. Sin embargo, en las últimas dos décadas, estas dinámicas han comenzado a transformarse con el resurgimiento de potencias como China, Rusia e India, que desafían la hegemonía de Estados Unidos. Un hito clave en este proceso fue el ingreso de China a la OMC en 2001, que redefinió su papel en el comercio global y la posicionó como un actor con un modelo híbrido de "capitalismo estatal". Este ascenso, en contraste con el sistema liderado por Occidente, ha intensificado las tensiones geopolíticas actuales, situando a China en un lugar central dentro del escenario internacional (Tussie, 1993). El ascenso de China como potencia económica, estableció relaciones comerciales estratégicas con América del Sur, tensionando la dinámica histórica de poder y comercio con los Estados Unidos.

La red de TLCs de EE.UU. en la región refleja la tendencia hacia una integración fragmentada y desigual, donde cada país suele negociar por separado en lugar de fortalecer bloques regionales. Si bien, Estados Unidos no ha formalizado TLCs con Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Uruguay, sí utiliza mecanismos como consejos de comercio, tratados de inversión bilaterales, tratados de preferencia comercial. Como lo es el caso del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA) entre Estados Unidos y Argentina, el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre Estados Unidos y Brasil o el Acuerdo entre Estados Unidos y la República del Ecuador relativo al Consejo de Comercio e Inversiones entre dichos países.

Más allá de los instrumentos señalados, la creciente influencia de China ha reconfigurado el mapa internacional, transformando las relaciones comerciales en América del Sur, donde su demanda de materias primas redefinió los flujos del comercio regional. Durante la primera década del siglo XXI, el auge de los commodities —impulsado por las compras chinas de soja, mineral de hierro y cobre— permitió a gobiernos progresistas financiar políticas redistributivas, pero no pudo romper la dinámica de primarización de las economías al tiempo que debilitó la integración del MERCOSUR (Bertoni y Pra, 2022). Según datos de la CEPAL (2017), las exportaciones latinoamericanas a China muestran una extrema concentración en productos primarios: los 10 principales rubros (soja, mineral de hierro, cobre y derivados) explican casi el 90% del total enviado a ese destino.

China desafía la hegemonía estadounidense en el ámbito comercial, el protagonismo en la cadena de suministros global, el desarrollo tecnológico-militar y la diplomacia occidental. Este fenómeno ha desplazado a EE.UU. como principal socio comercial de Brasil, la mayor economía sudamericana. Lo que refleja un cambio estructural en la región (Gebremariam, 2017), donde China se consolida como socio económico clave —especialmente en exportaciones de materias primas y productos agrícolas—, relegando a Estados Unidos a un rol secundario, aunque aún relevante. Tal dinámica ha reconfigurado las alianzas geopolíticas regionales, situándolas en el centro de la pugna entre potencias. Para EE.UU., China ya no es solo un socio económico en la región, sino un competidor estratégico e incluso una potencial amenaza para la seguridad (Roberts et al., 2021).

Chile, Perú, Costa Rica, Australia, Corea del Sur, Singapur y Japón forman parte del grupo de 7 países del mundo que tienen TLC tanto con China como con los Estados Unidos, lo que genera una relación compleja por la disputa comercial y tecnológica entre estos dos países (Durán Lima, 2022). Por su parte, la inserción comercial de China en México y Brasil se ha dado sin TLC.

El multilateralismo, entendido como la coordinación entre tres o más Estados para abordar problemáticas comunes, enfrenta en el siglo XXI una erosión que se puede ver en: i) la rivalidad EE.UU.-China; ii) la proliferación de mega-acuerdos como el CPTPP/RCEP que desplazan a la OMC como foro central de negociación; iii) la multiplicación de acuerdos regionales y acuerdos comerciales preferenciales; iv) el alejamiento de la cláusula de nación más favorecida, v) el incremento de las medidas de restricción al comercio y vi) el uso creciente de subsidios.

Por su parte, la OMC -que representa el 98% del comercio mundial- exhibe síntomas de agotamiento en sus funciones que se traducen en dificultades para: i) administrar los acuerdos existentes; ii) resolver las disputas entre sus miembros; iii) menor apego hacia la apertura del comercio (Zelicovich, 2023); y viii) una menor tendencia a recurrir al mecanismo de solución de controversias en razón del bloqueo al Órgano de Apelaciones a causa de las vacantes sin cubrir (OMC, 2025).

El sistema de comercio global experimenta una creciente fragmentación impulsada por la proliferación de acuerdos regionales y bilaterales que conforman el denominado spaghetti bowl. Este fenómeno —acuñado por Jagdish Bhagwati (1995)— describe cómo la superposición de tratados con reglas contradictorias genera membresías múltiples en distintos esquemas de integración, creando una red de relaciones comerciales entrelazadas y caóticas. Los TLC y acuerdos de integración, al multiplicarse, no solo complican la administración de las normas —exigiendo a las plantas productivas adaptarse a diversas reglas de origen—, sino que también desincentivan la inversión privada y reducen la transparencia del sistema. Esta dinámica ha erosionado el rol de la OMC como árbitro multilateral y ha ampliado las asimetrías, beneficiando a las grandes economías en perjuicio de los países periféricos (Bertoni, 2024). Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿los mega-acuerdos regionales resuelven la fragmentación o simplemente excluyen aún más a los marginados del sistema?

Paralelamente, el multilateralismo tradicional enfrenta una crisis de legitimidad que va más allá del ámbito comercial:

La creación de las Naciones Unidas (ONU) ilustra este argumento magníficamente: si, por un lado, se consolida el principio de igualdad soberana, por otro, la creación de la categoría de miembros permanentes en el Consejo de Seguridad perpetúa el statu quo de 1945; un equilibrio favorable para las potencias mundiales (Soares de Lima y Albuquerque, 2020).

En el plano de la política económica, mientras potencias como Estados Unidos adoptan posturas proteccionistas, las economías emergentes impulsan alternativas institucionales que desafían el orden establecido. De acuerdo con la OMC, este proteccionismo ya no se limita a aranceles tradicionales, sino que se extiende a barreras sanitarias y normativas técnicas, lo que ha reducido el comercio internacional y aumentado la conflictividad comercial.

Esta tensión revela un cambio hacia un "multilateralismo de transición" (Zelicovich 2023), donde coexisten viejas estructuras con nuevas dinámicas de poder. La OMC, aunque debilitada por el bloqueo de su Órgano de Apelaciones y el creciente uso de medidas restrictivas al comercio, sigue siendo un espacio de disputa y negociación. El desafío central radica en cómo conciliar este sistema fragmentado con la necesidad de reglas globales más equitativas, especialmente en un contexto de creciente rivalidad geopolítica y redefinición de las cadenas de valor globales. ¿El problema del debilitamiento del multilateralismo es la decadencia de la hegemonía estadounidense o los problemas generados por la propia globalización?

El surgimiento y consolidación de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) representa uno de los fenómenos más significativos en la reconfiguración del poder global del siglo XXI. Ya que, más que un simple grupo de economías emergentes, este espacio se ha erigido como un actor colectivo que desafía la arquitectura tradicional del multilateralismo dominada por Occidente. Su principal característica radica en su capacidad de combinar coordinación política con iniciativas económicas alternativas —como el Banco de Desarrollo y el Fondo de Reservas—, ofreciendo un contrapeso a instituciones como el FMI o el Banco Mundial.

Sin embargo, el discurso de cooperación Sur-Sur y de diversificación del orden internacional que plantean los BRICS, trae interrogantes para los países periféricos, en tanto, dicha conformación trae a China como potencia manufacturera global y pone en un lugar de proveedores de recursos naturales a Brasil y Rusia. ¿Los BRICS constituyen verdaderamente un modelo alternativo de gobernanza global o son, más bien, una herramienta geopolítica para rebalancear el poder sin cuestionar las dinámicas de dependencia? Su evolución —especialmente en un escenario de guerra comercial y fragmentación acelerada— será clave para determinar si logran transformar su peso económico en una agenda multilateral más equilibrada o si, por el contrario, terminan reproduciendo las asimetrías que buscan combatir.

El desarrollo histórico del sistema comercial internacional no revela una crisis del multilateralismo en términos absolutos, sino más bien el agotamiento del modelo universalista liberal hegemonizado por Estados Unidos. Como señalan Soares de Lima y Albuqueque (2020) "su desempeño nos lleva a concluir que la crisis es particularmente aplicable a un multilateralismo universal basado en el liberalismo, que coexiste con organizaciones regionales exitosas en proceso de fortalecimiento". Este diagnóstico es clave: los BRICS, el RCEP liderado por China, e incluso las alianzas sur-sur evidencian que lo que está fracasando es la pretensión de un orden único, no las formas alternativas de cooperación. Estos actores, en apariencia, no buscan eliminar el multilateralismo, sino establecer polos alternativos de gobernanza global.

De esta manera, lo que está en crisis no sería el multilateralismo como mecanismo de cooperación, sino el dominio Occidental sobre su arquitectura, incapaz de generar reglas de conducta generalizadas para una gobernanza global efectiva. Esta incapacidad se hace evidente incluso frente a desafíos urgentes y transversales —como lo demostraron las respuestas fragmentadas a la pandemia de COVID-19 o la lucha contra el cambio climático—, donde las estructuras tradicionales mostraron sus límites para articular soluciones universales.

La transición energética, se presenta como un proceso de ajustes productivos a escala mundial, propulsado por acuerdos internacionales y definido por la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con perspectivas hasta el año 2030. Su objetivo primordial consiste en la disminución de las emisiones de dióxido de carbono para hacer frente al cambio climático. En América Latina, se observa una notable incidencia de actividades de acaparamiento de recursos estratégicos para la transición, vinculadas a un impulso significativo del capital del sector energético a nivel mundial. Este fenómeno aborda la problemática del cambio climático, aunque también podría tratarse de una nueva oportunidad para imponer un modelo de explotación territorial y dominación política prevalente (Becker, 2021).

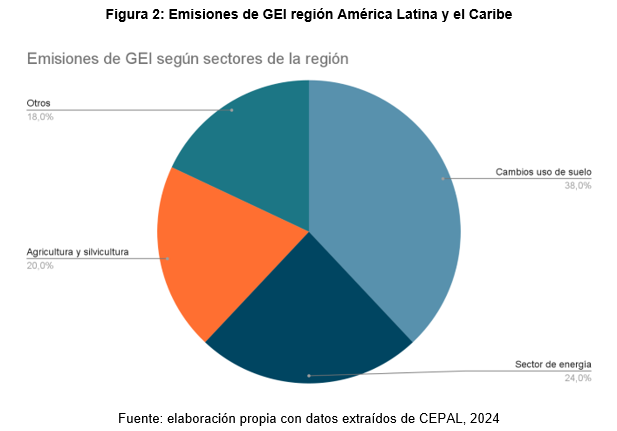

América Latina y el Caribe es responsable de solo el 10% de las emisiones globales pero es especialmente vulnerable a eventos extremos del cambio climático.

A pesar de la relativa baja contribución a las emisiones globales de GEI, por su posición geográfica y condición socioeconómica América Latina y el Caribe es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, especialmente a los eventos extremos. El número de desastres relacionados con el cambio climático presenta una tendencia creciente, así como también las personas afectadas, siendo las sequías la causa de la mayor proporción de afectados (46%) en la región (De Miguel et al., 2024).

La transición energética emerge en un contexto de reconfiguración del poder global, donde el orden liberal se fractura ante la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Mientras el primero avanza en su dominio sobre las cadenas de valor verdes (70% de paneles solares y 50% de baterías para vehículos), el segundo responde con medidas proteccionistas como el Inflation Reduction Act. Esta pugna redefine las reglas del juego económico, exacerbando desigualdades climáticas: los GEI (principalmente CO₂ y metano) son el motor antropogénico del calentamiento global, atrapando radiación solar y elevando la temperatura planetaria. Los datos revelan una doble asimetría: las emisiones anuales crecieron 60% entre 1990-2015, y el 5% más rico contribuyó con 37% de este aumento (OXFAM, 2020).

Stevenson (2023) advierte que esta dinámica reproduce asimetrías históricas: los países del Norte Global externalizan sus obligaciones climáticas mediante mecanismos de mercado (como el comercio de carbono), mientras los países periféricos enfrentan altos costos de adaptación y situaciones de emergencia climática. En efecto, la transición energética, lejos de ser un proyecto cooperativo, se ha convertido en un campo donde se disputan recursos estratégicos, tecnologías y estándares, profundizando la dependencia de las periferias.

La Agencia Internacional de la Energía plantea una transformación radical del sistema energético para alcanzar escenarios sostenibles y de cero emisiones netas, lo que implica que las renovables pasen del 13% en 2021 al 67% en 2050, mientras los fósiles caerían del 79% al 22%. Sin embargo, este proceso no solo enfrenta obstáculos técnicos y financieros, sino también disputas sobre cómo medir y asignar responsabilidades en la reducción de emisiones. Dos debates clave resaltan estas tensiones: por un lado, si considerar las emisiones históricas acumuladas desde la Revolución Industrial—que responsabilizan principalmente a Europa y EE.UU.—o las emisiones actuales, donde China es el mayor emisor; por otro, si evaluar las emisiones basadas en la producción (que penaliza a países manufactureros) o en el consumo (que revela la externalización de contaminación por parte de economías desarrolladas). Estas discusiones no son meramente técnicas, sino que reflejan un conflicto distributivo entre el Norte Global, que impulsa metas futuras sin asumir plenamente su deuda climática, y el Sur Global, que exige mayor equidad en la transición.

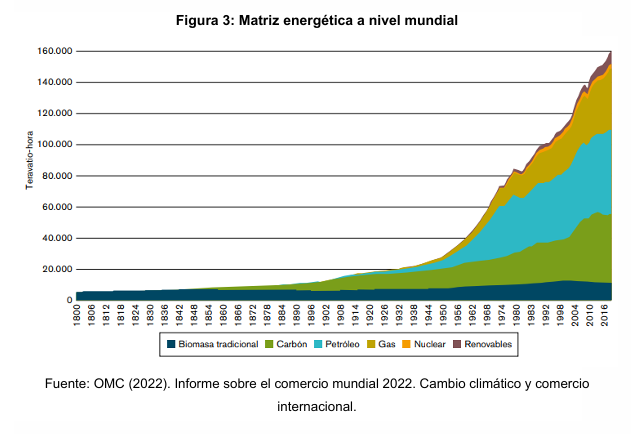

Tal como hemos visto a lo largo de este trabajo, Estados Unidos ya no es suficientemente extenso y dotado de recursos para controlar la economía mundial del siglo XXI, por ello disputa el acceso a energías y recursos estratégicos tanto con China como con la Unión Europea. En este siglo, la transición energética y el dominio sobre los recursos estratégicos emergen como temas centrales de la economía mundial, sector liderado por China, Estados Unidos y Alemania. El consenso sobre el problema del calentamiento global implica la necesidad de modificar el patrón energético, donde el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del consumo energético. Históricamente, la generación de energía ha estado basada en la explotación de combustibles fósiles, constituyendo el 92,4% de la energía utilizada, donde el 82% proviene del carbono. La vinculación entre el dióxido de carbono y la temperatura global explica la necesidad de reducir las emisiones, dado que el uso de combustibles fósiles representa el 40% de estos GEI (Svampa, 2022).

El modelo de especialización periférica descrito por Prebisch —basado en la exportación de materias primas con escaso valor agregado— resurge en el siglo XXI bajo nuevas formas, ahora vinculadas a la transición energética. Este proceso, lejos de romper con las asimetrías globales, se desarrolla en un contexto de geopolítica energética volátil. La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia demostraron cómo los combustibles fósiles siguen siendo armas geopolíticas, pero como también se acelera el lobby del Norte por acaparar el mercado de las energías renovables. China lidera globalmente la industria de energías renovables, concentrando un tercio de la capacidad fotovoltaica instalada y cerca del 30% de la eólica a nivel mundial. Su hegemonía es aún más clara en la manufactura: produce el 70% de los paneles solares, abasteciendo mercados en todos los continentes, y alberga a cuatro de los diez mayores fabricantes de aerogeneradores (Palazuelos, 2023).

Para América Latina, la transición energética implica navegar sobre una contradicción estructural: por un lado, la presión global -y de las élites nacionales subordinadas- por exportar materias primas críticas (litio, cobre, minerales raros) sin desarrollar capacidades para industrializarlas; por otro, una disponibilidad interna de reservas de hidrocarburos, cuya demanda mundial sigue siendo masiva. Destacan las reservas de petróleo de Argentina, Venezuela, México, Brasil, Colombia, Ecuador; como así también las de gas natural de Bolivia, Perú, Argentina, Venezuela. Esta coexistencia de recursos fósiles y minerales para la transición posiciona a la región en un lugar singular dentro de la geopolítica energética actual.

Los datos revelan una incoherencia en las políticas energéticas de América Latina. Según la CEPAL (2023), por cada dólar invertido en acciones climáticas, la región destina 9.8 dólares a subsidios de combustibles fósiles, una disparidad que contradice sus compromisos internacionales frente al cambio climático. Esta tendencia refleja un patrón global: en tanto por cada dólar destinado a mitigación climática, se asignan 65 dólares a subsidios fósiles, lo que expone una tensión en las prioridades de política pública.

El desafío adquiere mayor complejidad en América Latina, donde la mayoría de la población depende de petróleo, gas, leña y carbón para realizar sus actividades, a esto se le suma su potencial como segunda región con mayores reservas de hidrocarburos después de Medio Oriente. Esta dualidad —entre ser un actor relevante en el mercado tradicional y la necesidad de acelerar la transición energética— se ve agravada por obstáculos como: i) infraestructura insuficiente para ambos modelos, ii) falta de inversión, iii) incertidumbre política.

La región enfrenta desafíos particulares en este escenario, con necesidades críticas de inversión en mitigación, especialmente en transporte sostenible, donde la electromovilidad surge como prioridad según la CEPAL. No obstante, carece de financiamiento y acceso a tecnologías clave, dominadas por China y Occidente. El liderazgo chino en energías limpias -con su control en cadenas de suministro- le otorga ventajas geopolíticas, pero su dependencia del carbón (55% de su matriz) ralentiza su transición interna y genera contradicciones. Mientras tanto, EE.UU. y la UE buscan recuperar terreno mediante subsidios y proteccionismo tecnológico, polarizando el mercado energético global. Para América Latina, esto implica navegar entre oportunidades de cooperación con China y presiones de alineamiento con Occidente, todo mientras intenta asegurar una transición justa que no reproduzca las asimetrías del pasado.

Ante este escenario, propuestas como las de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) respecto a redes eléctricas regionales o hidrógeno verde enfrentan un dilema crítico en un contexto político fragmentado: ¿cómo garantizar que estas soluciones no repartan los costos para las mayorías y los beneficios para las minorías? La resolución de esta tensión requiere un enfoque que integre no solo industrialización, sino también dispositivos de igualdad distributiva y plazos realistas para una transición justa.

IRENA (2016), en cambio, plantea un escenario de oportunidades técnicas para la región en tanto las energías renovables “favorecen la creación de empleo, el crecimiento del PIB, el desarrollo de las industrias locales y el acceso a la energía”. Asimismo, propone construir autosuficiencia energética a través de la integración de redes eléctricas regionales como respaldo flexible para energías variables (eólica y solar) y la participación de actores públicos-privados en el financiamiento de estos proyectos.

Enrique Palazuelos (2022) plantea un análisis clave sobre la transición energética al señalar que no solo implica un cambio técnico, sino una reconfiguración del poder en los mercados globales, donde actores tradicionales (petroleras, traders, fondos de inversión) adaptan sus estrategias para mantener su dominio. Las International Oil Companies (IOC) así como las estatales National Oil Companies (NOC) diversifican sus inversiones hacia renovables, pero sin abandonar su control sobre infraestructuras fósiles, es decir, tienen empresas transnacionales y múltiples entidades financieras atraídas por los nuevos negocios de la transición. Este escenario consolida oligopolios, donde pocas corporaciones definen el acceso a tecnologías críticas, reproduciendo patrones de dependencia similares a los de los hidrocarburos. Paralelamente, gigantes financieros y traders especulan con los precios del gas y el petróleo, incluso en plena crisis climática, demostrando que la financiarización de los mercados energéticos persiste como un obstáculo para una transición planteada a nivel global.

La tensión entre mercados financiarizados y objetivos climáticos es evidente en el comercio global del gas licuado (GNL) que se ha convertido en un campo de batalla entre estrategias geopolíticas y financieras. Por un lado, actores como los hubs europeos (TTF, NBP) impulsaron la financiarización del mercado, reemplazando contratos a largo plazo por mecanismos especulativos (mercados al contado, futuros) que priorizan la rentabilidad sobre la estabilidad. Por otro, esta transformación respondió a intereses políticos: debilitar la dependencia del gas ruso transportado por gaseoductos —objetivo de EE.UU., Ucrania y países de Europa Oriental— y consolidar un mercado globalizado centrado en el GNL. Este doble movimiento explica la volatilidad extrema de los precios entre 2021–2022, donde el índice TTF se multiplicó por once antes incluso de la invasión rusa de Ucrania, evidenciando el papel de la especulación financiera en crisis energéticas. En acuerdo con Palazuelos (2022), la escalada de precios en Europa no respondió a una escasez física, sino a dinámicas de sobre-reacción financiera que no se explican por la ley de la oferta-demanda.

Este fenómeno de volatilidad en los precios cuestiona la viabilidad de una transición energética que siga la mercantilización de la energía, lo que perpetúa la inestabilidad y concentración de poder. Y si bien es cierto que las energías renovables son descentralizadas por naturaleza, también es cierto que su desarrollo global marca una tendencia de concentración en corporaciones y países con capacidad tecnológica y financiera. Esto genera una nueva dependencia, donde países periféricos no pueden salir del laberinto de exportar materias primas sin valor agregado y comprar tecnologías al centro.

El análisis desarrollado evidencia que la crisis del orden liberal se manifiesta en dos dimensiones fundamentales: las contradicciones de la globalización y la erosión del multilateralismo tradicional. Por un lado, la promesa liberal de progreso compartido ha dado paso a un escenario de asimetrías estructurales, donde incluso sus principales beneficiarios cuestionan los mecanismos de interdependencia cuando dejan de servir a sus intereses. Por otro, el multilateralismo no desaparece, sino que se fragmenta, dando lugar a polos alternativos de gobernanza liderados por actores como China y los BRICS, que desafían el modelo occidental sin rechazar la cooperación internacional en sí misma.

En este escenario de reconfiguración global, la transición energética emerge como un campo clave de disputa económica y geopolítica. Sin embargo, la visión predominante del centro —quizá excesivamente optimista— no responde a los interrogantes que surgen desde la periferia: ¿cómo competirá el Sur Global en la industria de energías renovables frente a las tasas de crecimiento y productividad de China? ¿Quién financiará los USD 2.8 billones que la CEPAL estima necesarios para alcanzar las metas de transición en 2030? Estas preguntas revelan tensiones profundas: mientras la CEPAL advierte sobre el riesgo de reproducir el histórico círculo vicioso de falta de financiamiento y dependencia, IRENA confía en que el mercado, articulado con políticas públicas eficientes, resolverá los problemas asociados a la transición.

Frente a estas posturas, sostenemos que la transición energética dista de ser un proceso técnico neutral. Por el contrario, consolida nuevas formas de dependencia y competencia por recursos estratégicos, tecnologías y estándares, donde las corporaciones energéticas tradicionales se reposicionan manteniendo su influencia, mientras los países en desarrollo enfrentan el riesgo de caer en un nuevo ciclo de primarización. Para América Latina, el reto es doble: navegar entre las presiones externas y construir una transición justa que evite reproducir las desigualdades del pasado.

El futuro del orden global dependerá de cómo se resuelvan estas tensiones. La crisis actual no anuncia el fin de la cooperación internacional, sino su redefinición bajo reglas más disputadas y menos unificadas. En este contexto, el desafío para los países periféricos radica en transformar su malestar en estrategias concretas —ya sea mediante alianzas regionales o políticas industriales que prioricen la agregación de valor—. La transición energética, lejos de ser solo un cambio de matriz tecnológica, representa así una oportunidad —aún incierta— para renegociar su lugar en la economía global.

Becker, A. (2021). Transición energética y la guerra por los recursos del Sur global. Nueva Sociedad, en Nueva sociedad. Recuperado de (mayo 2025): https://nuso.org/articulo/transicion-energetica-recursos-sur-global-litio/

Bertoni, R. (2015). Contexto de la creación del GATT, principios básicos y su estructura. Del GATT a la OMC: algunos hechos estilizados. En R. Bertoni (Ed.). Antidumping, necesidad y vulnerabilidad de los países en desarrollo (pp. 74-96). Moreno: Universidad Nacional de Moreno.

Bertoni, R. (2024). Los Mega Acuerdos y la tendencia a un mundo de bloques. El tratamiento de las Inversiones. Las tensiones China y EE.UU. y el reordenamiento de las Cadenas Globales de Valor. La ampliación de los BRICS [Grabación de clase]. Doctorado en Desarrollo Económico, Universidad Nacional de Quilmes.

Bertoni, R. y Pra, B. (2022). La Integración Económica Latinoamericana: ¿oportunidad perdida o el desafío de repensarla? Un breve recorrido desde sus inicios hasta el presente. Publicación del Observatorio Latinoamericano y Caribeño 6 (1).

Bhagwati, J. (1995). U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Areas. The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements 1-18.

CEPAL (2017). Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Costas, L. (2013). The financialization of capitalism: "Profiting without producing", City, 17(6), 792-805.

Cox, R. (1994). Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales. En J. Vasquez (coord.). Relaciones Internacionales. El pensamiento de los clásicos (pp. 119-196). Barcelona: Limusa.

De Miguel, C., Lorenzo, S., Ferrer, J., Gómez, J. J., & Alatorre, J. E. (2024). Política económica y cambio climático: Fijación de precios del carbono en América Latina y el Caribe (Documentos de Proyectos, LC/TS.2024/58). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Durán Lima, J. E. (2022, noviembre 22). Los acuerdos comerciales de China en América Latina: características e impactos [Conferencia]. CEPAL, Naciones Unidas, Quito, Ecuador.

Gebremariam, F. M. (2017). New International Economic Order (NIEO): Origin, Elements and Criticisms. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 4(3), 22-28.

Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register 2004. Buenos Aires: Clacso. Recuperado de (mayo 2025): http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf

Hernández Cervantes, A. (2018). Estructuras jurídicas del despojo: trazando el perfil. En Hernández Cervantes, A. y Burgos Matamoros, M. (coords.). La disputa por el derecho: la globalización hegemónica vs. la defensa de los pueblos y grupos sociales (págs.). México: UNAM - Bonilla Artigas.

Hirst, M.; Russell R.; Sanjuan A.; Tokatlian, J. (2024). América Latina y el Sur Global en tiempos sin hegemonías. CIDOB d’Afers Internacionals 136, 133-156.

IRENA (2016). Análisis del mercado de energías renovables: América Latina. Abu Dhabi: IRENA

IRENA (2024). Geopolítica de la transición energética: Seguridad energética. Abu Dhabi: IRENA.

OMC (2022). Informe sobre el comercio mundial 2022. Cambio climático y comercio internacional. Organización Mundial del Comercio. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr22_s/wtr22_s.pdf

OXFAM (2020). El 1 % más rico de la población emite más del doble de carbono que la mitad más pobre de la humanidad. Portal Oxfam International. Recuperado de (mayo 2025): https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/el-1-mas-rico-de-la-poblacion-emite-mas-del-doble-de-carbono-que-la-mitad-mas-pobre-de

OXFAM (2024). Oxfam afirma que el 1 % más rico posee más riqueza que el 95 % de la población mundial, mientras "la sombra de la oligarquía global se cierne sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas". Portal Oxfam International. Recuperado de (mayo 2025): https://www.oxfam.org/es/letters-and-statements/oxfam-afirma-que-el-1-mas-rico-posee-mas-riqueza-que-el-95-de-la-poblacion

Palazuelos, E. (2022). Geopolítica de la energía ante el cambio climático. Gaceta Sindical: Reflexión y Debate 39, 97-114.

Palley, T. (2007). Financialization: What it is and why it matters. Working Paper 525. NY: The Levy Economics Institute of Bard College.

Peixoto Batista, J. y Maquieira, J. (2023). El rol actual de la Organización Mundial del Comercio en la gobernanza multilateral del comercio: crisis y continuidades. Desafíos (Especial) 35, 1-26.

Prebisch, R. (1963). Los obstáculos al Mercado Común Latinoamericano. En R. Prebisch. Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano (Capítulo II). Mar del Plata: Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Roberts, A. & Lamp, N. (2021). Six Faces of Globalization: Who Wins, Who Loses, and Why It Matters. London: Harvard University Press.

Rodrik, D. (2017). Demasiado tarde para compensar a los perdedores del libre comercio. Project Syndicate. Recuperado de (mayo 2025): https://www.project-syndicate.org/commentary/free-trade-losers-compensation-too-late-by-dani-rodrik-2017-04/spanish

Serbin, A. (2021). Crisis y transfiguración del multilateralismo. Fundación Foro del Sur. Recuperado de (mayo 2025): https://forosur.com.ar/blog/crisis-y-transfiguracion-del-multilateralismo/

Soares de Lima, M. R. y Albuquerque, M. (2020). Global Reorganization and the Crisis of Multilateralism. Rio de Janeiro: Brazilian Center for International Relations and Konrad Adenauer Stiftung.

Stevenson, H. (2023). International negotiations and agreements on climate change. Banco de Desarrollo de América Latina.

Svampa, M. y P. Bertinat (2022). La transición energética en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Tussie, D. (1996). La Nueva Agenda del Comercio Internacional. Documento CEPAL; LC/R.1672, 5-8.

Tussie, D. (2015). Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional: notas para el debate. Relaciones Internacionales 48, 155-175.

Zelicovich, J. (2018). ¿Crisis en la globalización o crisis de la globalización? Perspectivas Revista de Ciencias Sociales 3(6), 42-59.

Zelicovich, J. (2023). Más allá de la crisis: el multilateralismo en la Organización Mundial de Comercio en la segunda década del siglo XXI. Latin American Journal of Trade Policy 6(15), 7-44.