Los contratos hidrosociales en el acceso al agua en barrios populares: Articulaciones entre actores barriales y el gobierno local del Partido de General Pueyrredón

The hydrosocial contracts in access to water in popular neighborhoods: Articulations between neighborhood actors and the local government of the Partido de General Pueyrredón

Jeremías Juan IspizuaLas estrategias de acceso al agua en contextos de urbanización popular dan cuenta de las consecuencias estructurales de las dinámicas de producción de la ciudad capitalista que, a la vez que desplazan a los sectores populares a los extremos de las ciudades, depositan en ellos la responsabilidad de producir sus soluciones materiales. Bajo esa lógica, en algunos casos, los actores barriales interactúan con distintos segmentos del Estado y la sociedad civil y, en otros, sufren en silencio el despojo y la expulsión.

Las metas propuestas en los ODS de llegar con agua potable al 100% de la población han resultado esquiva tanto para las políticas situadas como para los planes nacionales. Así, los distintos programas implementados por la Secretaría de Integración Socio-Urbana han presentado dificultades en abordar esta problemática: se han construido redes de agua sólo en 21 de los 3229 barrios que carecen de red.

Dentro de esa caracterización, las redes denominadas informales explican la situación de casi el 60% de los barrios populares (ReNaBaP, 2021). Esta clasificación, si bien permite algunos aportes para entender la dimensión del problema de la urbanización en los barrios populares, homogeneiza bajo la categoría de “red informal” a diversas prácticas que no dan cuenta de la real problemática, ocultando la capacidad de los sectores populares para determinar relaciones de fuerza con el Estado para obtener soluciones.

Para intentar comprender la complejidad en la generación de infraestructura en barrios populares y desplazarse de lugares que señalan la anomalía de la infraestructura generada por los sectores populares, se propone vincular aspectos del campo de la sociología de la tecnología y la ecología política con conceptualizaciones del estudio de los gobiernos locales y sus capacidades para dar respuestas a los problemas sociales.

Esta vinculación pretende dar cuenta del accionar estatal pensando las articulaciones, conflictos y construcciones de soluciones desde una perspectiva socio-técnica. En el caso del acceso al agua, interesan estas vinculaciones teóricas y sus implicancias en la idea de ciclo y contrato hidrosocial. De esta forma, se plantean la pregunta que guía este trabajo: ¿Qué formas asume este contrato hidrosocial en los barrios populares? ¿Cuáles son los pactos “implícitos” entre los actores? ¿Cómo se construye ese funcionamiento?

A diferencia de análisis que se plantean desde el ámbito de la gestión local, haciendo referencia a la articulación de las estructuras gubernamentales en sus diferentes niveles para implementar determinadas políticas y su vinculación con los actores territoriales, aquí se invierte esa relación para matizar el lugar del aparato estatal: la gestión aparece planteada desde los territorios locales y se analiza la construcción de vínculos con las estructuras político institucionales y la sociedad civil.

Los resultados de la investigación se expresan en un conjunto de entrevistas, normativas y socio-gramas que dan cuenta de la multiplicidad de actores y redes construidas por las distintas organizaciones a la vez que explicitan la diversidad de estrategias de los gobiernos locales en la consolidación de las diversas redes, por fuera de sus mecanismos denominados “formales” de acceso al agua.

Así, el estudio de estas experiencias aporta insumos para problematizar el binomio formal-informal y contribuir a la conceptualización de la denominada “urbanización popular” desde un enfoque socio-técnico, identificando un conjunto de prácticas que tornan permeables las fronteras institucionales y su aparente legalidad.

El acceso al agua en el marco de la tecnología social

El marco teórico de las tecnologías sociales interesa para estudiar las vinculaciones alrededor de la producción de tecnología y las visiones que se ponen en juego para pensar estrategias de desarrollo.

Las definiciones sobre tecnología social abordan desde posturas que entienden que toda tecnología es social, perspectivas marxistas sobre los bienes producidos, medios de producción colectivos y transformación de acuerdos sociales (Dagnino, 2009), hasta algunas posiciones más normativas. En general, perspectivas críticas que cuestionan la neutralidad de la tecnología y la distorsión a la que llevan los determinismos sociales y técnicos. Así, plantean una noción de tecnología extendiendo los límites de lo que mercantilmente se entiende por tecnología artefactual, y planteando un necesario enfoque socio-técnico para superar determinismos.

También algunas definiciones por la negativa, en tanto la tecnología social se contrapone a la versión de tecnología orientada al mercado, entendida como producto o servicio que tiene como objetivo maximizar las ganancias de un determinado sector. En este caso, la tecnología social se orienta a la satisfacción de necesidades colectivas para generar dinámicas de inclusión social y ambiental.

En este trabajo se parte de una definición amplia de Thomas (2009), para entender el desarrollo de tecnologías sociales como un modo de desarrollar tecnologías, entendidas como producto, proceso y organización, con el objetivo de generar dinámicas de inclusión social y económica en una perspectiva ambiental. Así, las tecnologías y bienes construidos se entienden a partir de un proceso de co-construcción de tecnologías y artefactos y sus marcos regulatorios.

Y, ¿qué aportes permite este marco conceptual a los procesos de urbanización popular?

El análisis que plantea el enfoque socio-técnico se ubica dentro de una perspectiva constructivista y relativista del desarrollo tecnológico, e invita a repensar los bienes producidos, en este caso las redes de agua, por fuera de posturas lineales que se centran en la “condición jurídica” de la infraestructura, que lo hacen en general bajo parámetros de legalidad/ilegalidad o formalidad/informalidad. Por lo contrario, el análisis socio-técnico se centra en los “grupos sociales relevantes”, entendidos como aquellos grupos que construyen bienes y artefactos a partir de la atribución de distintos significados, siendo los artefactos o bienes analizados la resultante de “un proceso continuo de luchas, discusiones, negociaciones y re-definiciones políticas” (Vercelli & Thomas, 2008, p. 429).

Según Thomas, “adoptar un abordaje socio-técnico constructivista como matriz conceptual del abordaje constituye una operación clave para captar la multidimensionalidad de las tecnologías sociales” (2009, p. 17).

Se plantea la idea de funcionamiento, no como algo intrínseco a las características propias de la misma, sino que como un emergente de la construcción social, tecnológica y cultural en un momento determinado, donde se imbrican procesos de adecuación, de respuestas y soluciones concretas y articulaciones socio-técnicas históricamente situadas. “El funcionamiento se construye como derivación de las disputas, presiones, resistencias, negociaciones y convergencias que van conformando el ensamble heterogéneo entre actores, conocimientos y artefactos materiales” (Thomas, 2009, p. 17). En ese sentido, interesa aquí la pregunta por el funcionamiento de una red de agua. ¿Para quién funciona/ no funciona? ¿Cómo se construye ese funcionamiento?

Esta idea de funcionamiento es útil vincularla con el concepto ciclo hidrosocial (Swyngedouw, 2004, 2006), más vinculado al campo de la ecología política. Hablar de ciclo hidro-social implica un desplazamiento respecto de las tradicionales conceptualizaciones de ciclo hidrológico definido por las ciencias naturales y señala su carácter incompleto, enfatizando el rol que las relaciones sociales, institucionales y las decisiones políticas tienen sobre el control, la explotación, gestión y distribución del proceso hidrológico. Así, “la circulación del agua depende tanto de las instituciones y prácticas como del ciclo hidrológico. No sólo se produce físicamente, sino que también se construye socialmente” (Bakker en Tobías 2017, p. 50).

El crecimiento de los centros urbanos y la necesidad de socializar los consumos colectivos, por la imposibilidad técnica y económica de los grupos sociales de autogestionarse el servicio, ha significado que el Estado asuma la responsabilidad de la producción y distribución. En el caso de las redes de agua, este pacto implícito entre sociedad y Estado ha sido llamado “contrato hidrosocial” (Turton y Roland, 2002), haciendo referencia a la articulación entre relaciones sociales y formas de gestión del agua. En la producción y distribución del acceso mercantil a redes de agua, estos contratos se encuentran muchas veces explicitados mediante normativas y mecanismos establecidos de prestación del servicio. Sin embargo, en los barrios populares, ante la falta de producción de infraestructura por parte del Estado, la producción popular del hábitat es la respuesta de los distintos actores sociales. Así, el contrato hidrosocial en los barrios populares difiere de la forma que asume en el resto de la ciudad, de maneras mucho más implícitas y sectorizadas.

Gobiernos locales y estrategias de gestión

Entender la relación de los gobiernos locales con las estrategias de gestión de infraestructura por parte de los sectores populares tiene una importancia sustancial en el análisis socio-técnico, en tanto estas estructuras gubernamentales son el vínculo gubernamental de cercanía más inmediato de los sectores populares para plantear sus demandas en torno a los servicios.

Para comprender su rol en el proceso de planificación y gestión de la ciudad, se parte de entender su fragmentación y complejidad a partir de los procesos de descentralización y municipalización que comenzaron en nuestro país con la reforma administrativa en 1979 y plantearon la idea de un mayor acercamiento de la sociedad local, participación en la toma de decisiones y mayor autonomía de los municipios. Así, la crisis del Estado se “municipalizó” en un proceso más ligado a la desconcentración de funciones y responsabilidades que a contribuir con la autonomía municipal:

En la práctica argentina, la introducción de la reforma administrativa en el nivel local es lenta y contradictoria. La explicación puede encontrarse en la combinación de múltiples aspectos: la desindustrialización al interior del país, la carencia de fuentes de trabajo y la difícil situación de las economías regionales, hechos a los que se le suman la transferencia de prácticamente todos los servicios de salud y educación por parte del Estado central sin el traspaso de los recursos necesarios y un estilo de acumulación política asociada al caudillismo local (Catenazzi y Reese, 1998, p. 4).

Esta situación generó un regreso a lo local de las investigaciones en materia de ciencia política, saliendo de una relativa marginalización de los estudios locales hasta ese momento, como un lugar donde se pueden reconstruir relaciones y espacios donde la racionalidad se reconcilia con la exigencia de proximidad (Muller, 2000).

Los modelos de gestión local producto de esos condicionantes, se han caracterizado en general por fuertes limitaciones políticas, insuficiente capacidad institucional instalada, escaso grado de integralidad en las acciones propuestas y bajo nivel de articulación actoral promovidos desde lo local, diezmando el impacto y la capacidad para actuar eficazmente frente a las problemáticas sociales (Gargantini, 2005).

En los últimos años, especialmente a partir de la crisis del 2008 1, han vuelto a la escena los estados nacionales refrenando la tendencia municipalizadora. Más bien, dice Cravacuore (2015), en materia de diseño y gestión de políticas sociales la tendencia ha sido recentralizadora, pero incluyendo a los municipios como sujetos activos. Sin embargo, la fragmentación y disfuncionalidad al interior y entre las estructuras gubernamentales es parte constitutiva de la burocracia estatal, y se asume como parte de las tensiones en juego.

La vinculación entre los gobiernos locales y la producción popular de infraestructura constituye un tema no muy abordado en la literatura sobre gestión ni sobre producción de infraestructura. Sin embargo, plantear la gestión de los servicios urbanos por parte de la población, significa repensar la idea de gestión, como práctica polisémica, esencialmente política, y que implica estrategias de todos los actores involucrados (Coulomb, 1993; Pírez, 1995) y también identificar las limitaciones crónicas del Estado para dotar de servicios e infraestructura a la población vulnerable (Cacopardo, 2019).

Aportar fuerza de trabajo para la concreción de las obras responde, en la perspectiva de Legorreta (1883), a las necesidades vigentes que induce a los vecinos a aportar su fuerza de trabajo de manera gratuita, ya que el servicio se requiere con urgencia. Para Coulomb (1993) que los pobladores aporten la mano de obra cumple con dos funciones: reducir el costo de las obras y responsabilizar a los vecinos de “socializar la inversión” (Coing, 1989).

Respecto a las redes de agua y la vinculación sobre los gobiernos locales y los sectores populares en la producción de infraestructura, Adriana Allen (2005) plantea algunas cuestiones útiles para este trabajo.

a. Los suministros de agua y saneamiento en contextos periurbanos se caracterizan por una diversidad de prácticas informales. Estas prácticas, en el mejor de los casos, son toleradas y, en el peor, son combatidas por la estructura que sostiene el sistema “formal”.

b. Existe un alto grado de fragmentación en términos de agentes implicados en las diferentes etapas de agua y saneamiento.

c. Además de los regímenes de regulación que caracterizan el funcionamiento de los sistemas “formales”, existen una variedad de reglas no escritas que sostienen y estructuran un sistema “informal”.

d. Las formas denominadas “formales” e “informales” no son homogéneas entre sí y existen diversos tipos de arreglos institucionales en cada una. Algunas están organizadas en forma jerárquica, otras dependen del mercado, en tanto que un tercer grupo facilita la cooperación entre agentes.

En función de estas consideraciones y dada la importancia del sistema denominado informal para brindar soluciones a los sectores populares, plantea que es necesario conocer las reglas y prácticas que rigen en el sistema periurbano y cómo este puede articularse al sistema formal de forma tal que se produzcan sinergias en vez de efectos contrarios.

1 Entre Septiembre y Octubre del 2008, las bolsas y sistemas bancarios e hipotecarios de Estados Unidos y de gran parte de Occidente colapsaron, sin que nadie anticipase el escenario. Los gobiernos nacionales salieron al rescate de los mercados financieros globales, asumiendo en la mayoría de los casos los efectos de la crisis. La ficción de la “autorregulación” de los mercados quedó en evidencia, y se puso foco en el Estado como garante y regulador necesario del sistema financiero.

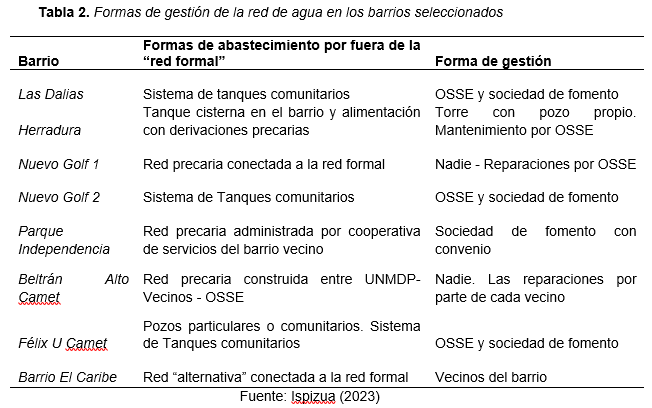

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron fuentes secundarias de relevamientos de barrios populares (ReNaBaP y el relevamiento municipal de villas y asentamientos) para obtener una primera aproximación a la situación de los barrios populares en el partido de General Pueyrredón. Se realizaron entrevistas de carácter semi-estructurado a empleados de la empresa prestadora de servicios del área social e institucional. Se seleccionaron 7 barrios de la periferia de la ciudad para analizar cómo los actores barriales construyeron soluciones de infraestructura por fuera de las redes formales, pero articulando con la empresa estatal. Esta información se obtuvo a partir de experiencias profesionales de asistencia técnica para generación de infraestructura en villas y asentamientos.

En el marco de trabajos de campo en el grupo de investigación Ciencia y Tecnología Para el Habitar Popular (CyTHaP), se realizaron entrevistas informales a vecinas y vecinos de barrios populares para conocer el funcionamiento de las distintas infraestructuras y reconstruir su trayectoria.

A partir de esta identificación, el trabajo se centró en identificar las respuestas construidas en 7 barrios de la ciudad de Mar del Plata en diferentes períodos de tiempo y las relaciones sociales y formas de gestión del agua que estos constituyeron, por fuera de las formas de gestión predominante del radio servido.

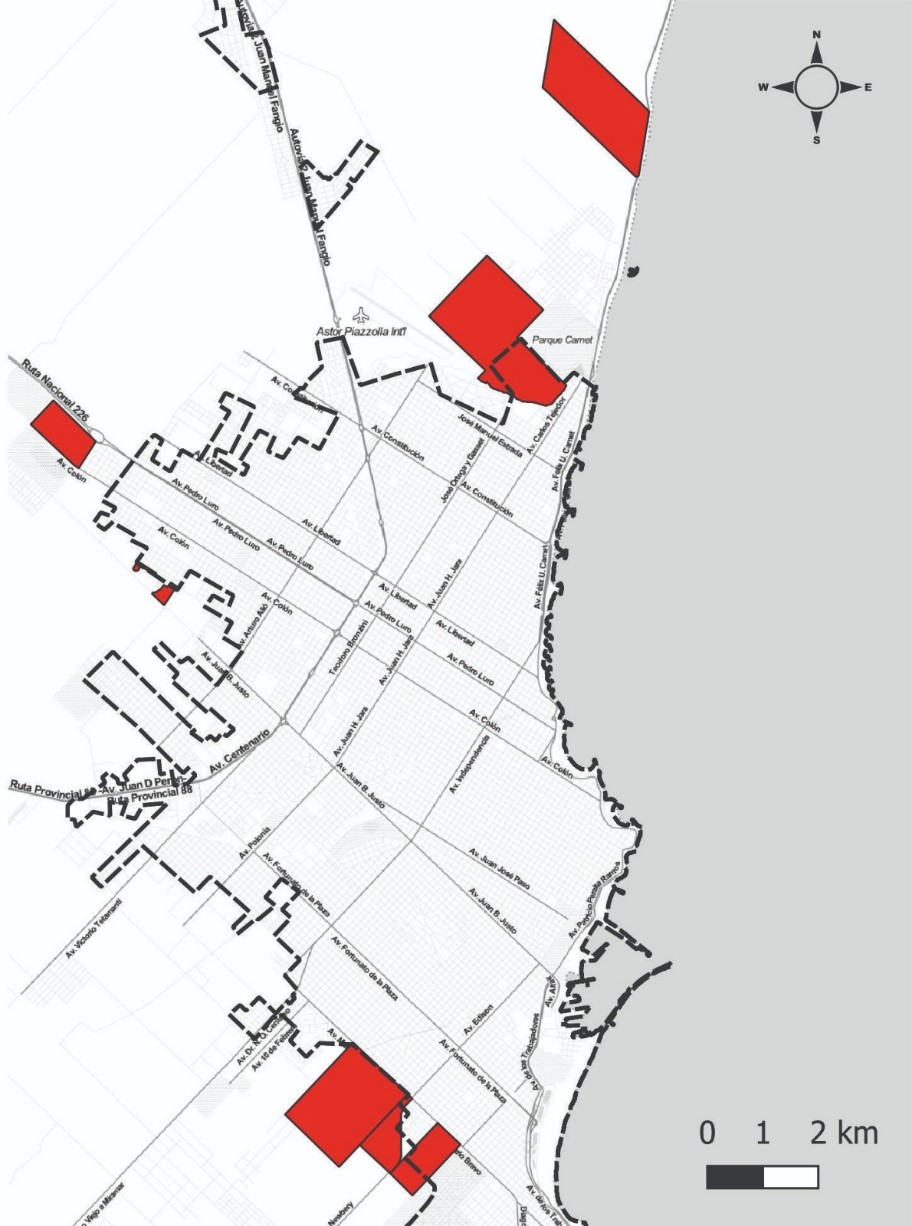

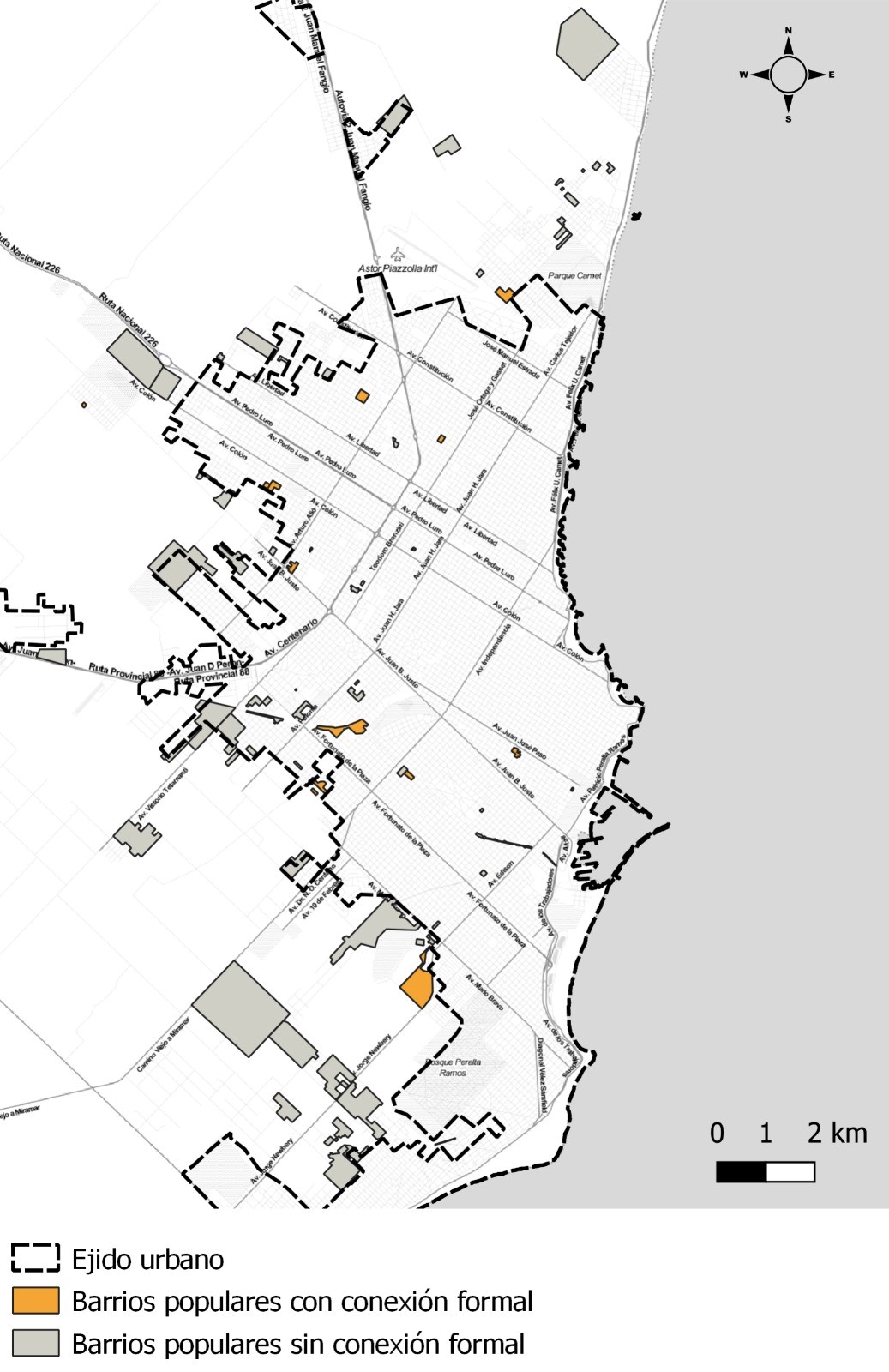

Se utilizó como criterio de selección los barrios que fueron incorporados a la red centralizada de OSSE a través del programa Agua+Trabajo (Ispizua, 2022) y se trabajó sobre su estadío anterior a esa incorporación a la supuesta formalidad. Los barrios y períodos seleccionados fueron: Las Dalias (2006-2007), La Herradura (2005-2008), Nuevo Golf (2004-2008), Parque Independencia (2007-2011), Beltrán Alto Camet (2010-2012), Félix U. Camet (2009-2011) y El Caribe (2020-2021) (imagen 1).

Imagen 1. Barrios seleccionados para analizar su contrato hidrosocial

Fuente: Elaboración propia en base a ReNaBaP (2021)

El abastecimiento de agua en Mar del Plata y sus ciclos hidrosociales

Mar del Plata es la ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón, partido que según el censo 2022 tiene 682.605 habitantes (INDEC, 2022). Es el cuarto partido más poblado de la provincia de buenos aires, con una población más grande que 8 de las provincias del país. Según el Informe de Villas y Asentamientos (Dirección Social de Vivienda de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Municipalidad de General Pueyrredón, agosto 2017), se reconocen al menos 114 asentamientos informales o villas, donde residen alrededor de 8.560 familias.

El abastecimiento de agua de General Pueyrredón (PGP) se realiza a través de cursos subterráneos de agua, en particular, del acuífero Pampeano. La explotación del acuífero, para la distribución y provisión de agua potable, se lleva a cabo mediante más de 280 pozos distribuidos en 4 grandes sistemas: Sistema Acueducto Norte, Sistema Acueducto Oeste, Sistema de Impulsión Directa (SID) y Sistema Acueducto Sur (SAS). Estos sistemas conforman un sistema centralizado de provisión de agua.

Abastecerse a través de cursos subterráneos de agua tiene, según Cionchi et. al (2000) algunas ventajas: a) calidad adecuada para consumo sin necesidad de tratamientos previos; b) un menor costo respecto a los sistemas de captación de aguas superficiales y los procesos de captación y tratamiento que conllevan; c) es una reserva segura en caso de conflictos o desastres, con alto valor estratégico; d) su disponibilidad está menos afectada por las variaciones climáticas; e) la dimensión de los almacenamientos posibilitan predicciones para planificar la gestión del recurso; f) poseen una mayor protección natural frente a los procesos contaminantes accidentales o provocados, que permiten seguir disponiendo de agua potable; g) el medio subterráneo es un ambiente hostil y adverso para el desarrollo de microorganismos patógenos que solo sobreviven en niveles superficiales y asociados a pozos contaminados (Custodio en Cionchi et. al, 2000, p. 3).

A partir de lo planteado en Ispizua (2023) se identifican 3 formas históricas que ha asumido el ciclo hidrosocial en la Ciudad. Uno, entre la década del 20’ y la del 80’ centrado en la explotación intensiva del recurso, en el uso irrestricto y modelo social del agua, circunscripto a la zona céntrica de la ciudad y los alrededores y provisto por la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación. Una etapa de transición, en la década de los 80, signada por los conflictos sociales y políticos hasta la creación de Obras Sanitarias Sociedad de Estado, donde se transformaron las relaciones sociales pero no los modelos de explotación y distribución del recurso; y una tercera etapa, caracterizada por la planificación de la gestión del recurso hídrico bajo un paradigma de racionalización y uso sustentable del recurso.

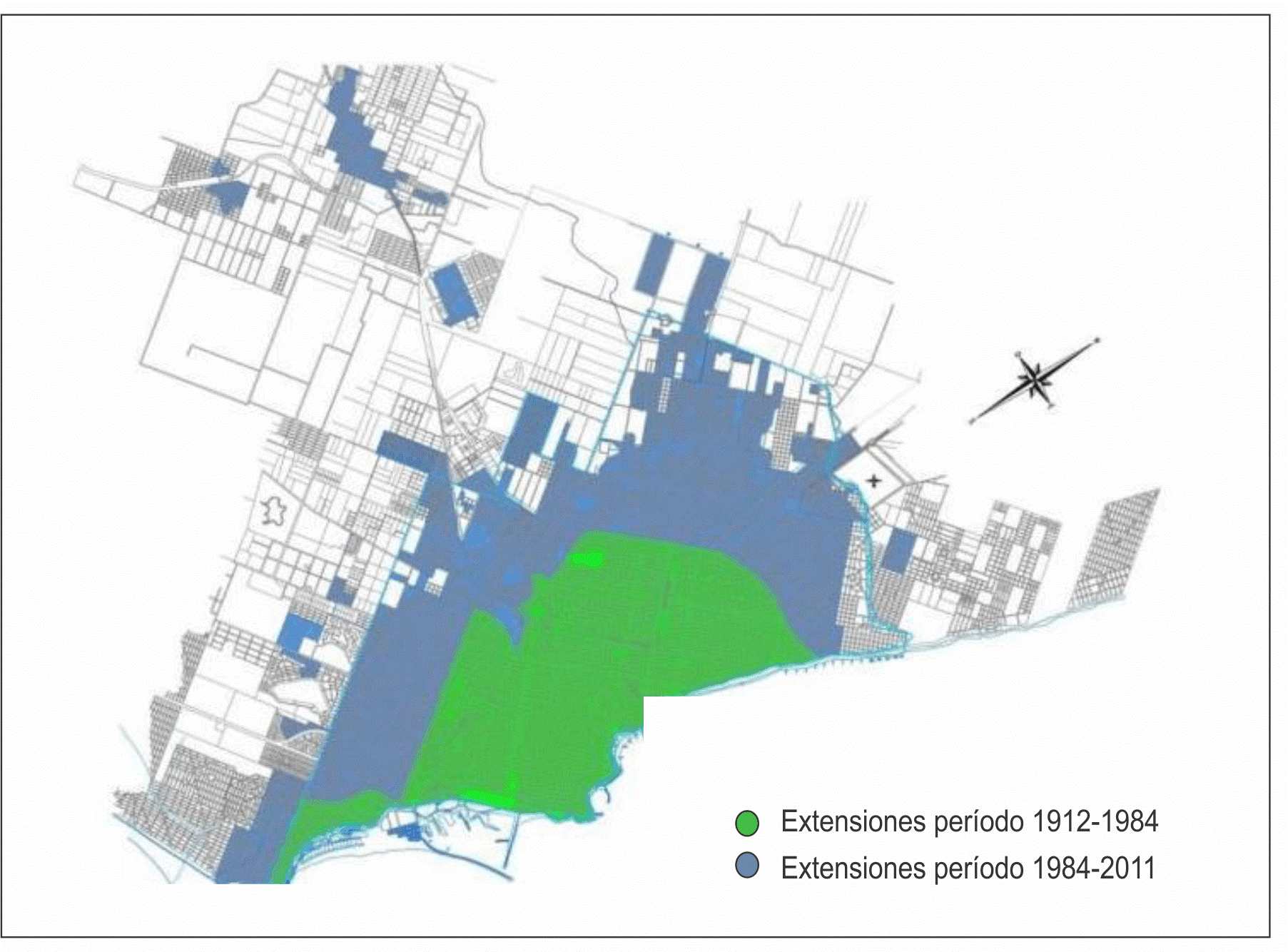

Esta última etapa se caracterizó por la expansión del servicio tanto en cobertura de agua como de cloacas. A 38 años de la creación de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (en adelante OSSE), la empresa es responsable del 60% de la expansión sobre el radio servido, mientras OSN en 71 años (incluidos los años de provincialización y municipalización) construyó el 40%. Similar porcentaje es el referido al saneamiento (imagen 2).

Imagen 2. Ampliación del radio servido en OSN y OSSE

Fuente: Elaboración propia en base a OSSE (2016)

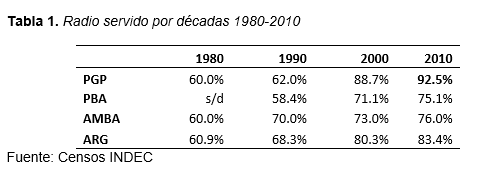

La temprana estatización de la empresa con respecto al derrotero de las demás empresas de SAS a lo largo del país ha tenido resultados interesantes para la gestión del recurso. Por un lado, el cambio de paradigma a partir del año 1993, ha permitido diagnosticar y tomar medidas para frenar el avance del frente salino sobre la ciudad, y en los últimos años hay evidencia de que esto ha sucedido (Mérida, 2002). Por otro lado, ha permitido planificar la ejecución de nuevos pozos (e infraestructura complementaria) con el objetivo de no sobreexplotar el acuífero y así permitir la regeneración y el cuidado de los mismos. Esta situación también ha tenido sus frutos en el alcance del radio servido. Si a comienzos de los 80’ la tasa promedio de cobertura de agua era del 60% tanto en PGP, el AMBA, la Provincia de BSAS y Argentina, la gestión de OSSE superó con creces la media argentina, bonaerense y del AMBA para 2010, llegando casi al 93% 2 (tabla 1).

A pesar de los esfuerzos y de los “buenos” indicadores respecto a la cobertura de redes de agua, dos grandes desafíos se presentan a la empresa: El abastecimiento de la zona sur de la ciudad, y los barrios populares.

Sobre el abastecimiento de agua a la zona sur de la ciudad, el principal problema es la presencia de valores de arsénico por encima de la normativa vigente 3 en las perforaciones de prueba que se han hecho en la zona y que, según técnicos de la empresa, la solución estaría dada por la llegada de un nuevo 4 acueducto. Mientras tanto, los sectores medios afectados resuelven con perforaciones individuales y compra de agua, en los sectores más vulnerables, OSSE da una respuesta paliativa y provisoria con la presencia de tanques cisternas comunitarios que la empresa rellena periódicamente.

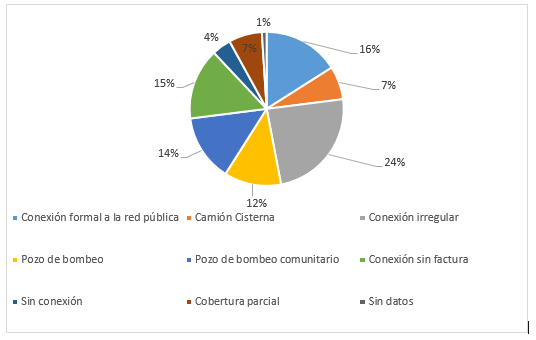

La problemática del abastecimiento de agua en barrios populares (imagen 3) implica un fenómeno heterogéneo que va desde barrios alejados “sin factibilidad técnica” para extender la red, barrios populares que están en la zona sur y tienen la limitante manifestada en el párrafo anterior, y otras situaciones más respecto a su forma de abastecimiento. Los datos del ReNaBaP (2021) muestran que la situación es diversa: tanques cisternas, redes informales, conexiones irregulares o conexiones regulares sin factura, pozos de bombeo individuales y comunitarios, etc. Sin embargo, existen pocas formas de abastecimiento a villas y asentamientos reconocidas por la empresa. La más sistematizada es la asistencia con camiones cisternas: Según un informe de la empresa, se asiste a 12 barrios por este mecanismo, con 107 tanques en total: Monte Terrabusi, Santa Rosa del Mar, San Jacinto, Alfar, Acantilados, Quebradas de Peralta Ramos, Utopía, 2 de Abril, El Tejado, Nuevo Golf, Parque Hermoso, Camino San Francisco, Bosque Alegre, Predio de Disposición Final de Residuos.

Imagen 3. Barrios populares con conexión formal.

Fuente: Elaboración propia en base a ReNaBaP (2021)

Gráfico 1. Formas de abastecimiento de redes de agua en los Barrios Populares del PGP

Fuente: Elaboración propia en base a ReNaBaP (2022)

Los modos de acceso a redes de agua en barrios populares se pueden sintetizar en modos centralizados, descentralizados e híbridos. Los centralizados se dividen en 2 posibilidades: Conexión formal a la red de agua (que implica acceder a la red de modo seguro, mediante un servicio operado y mantenido por la prestadora. Se identifican 3 categorías: con factura, sin factura y tarifa compartida) y conexión irregular (implica el “enganche a la red” y el tendido de cañerías hasta el/los domicilios). Esta última medida se caracteriza por ser colectiva, ya que el tendido de primer vecino de la red irregular de agua, al fluir a presión, abastece el tendido del otro, generando ramificaciones que dotan de servicio a grandes sectores.

Como descentralizados, se identifican bombas de agua domiciliarias (individuales y colectivas), recolección de agua de lluvia y tomas de agua de vertientes cercanas (arroyos, ríos o canales). Por último, los modos híbridos: canillas comunitarias dentro del barrio, abastecimiento de tanques comunitarios por camión cisterna y el acarreo de baldes o recipientes desde fuera del barrio.

De los datos obtenidos se observa que el 46% de los BP del PGP accede al agua a través de la red existente (regular e irregular) con conexiones individuales, y el 33% a través de formas descentralizadas de las redes (perforaciones, cuerpos de agua, camiones cisternas). La diferencia más significativa está entre quienes acceden a la red formal con conexiones formales (16%) y los que acceden a la red irregular por redes “irregulares” conectadas a la red formal (24%).

Casos de estudio: formas de abastecimiento previo y construcción de contratos hidro-sociales.

Dentro de los barrios analizados, se identifican tres grupos de articulaciones construidas: las que tuvieron como resultado la producción de nueva normativa, explicitando condiciones de uso y producción; las que tuvieron como resultado la provisión de agua a partir del mecanismo tradicional de OSSE para sectores sin servicio (tanques cisternas) y las que lo hicieron a partir de prácticas populares y el “dejar hacer” o desconocimiento de la empresa.

En el primer grupo, se encuentran el barrio La Herradura, donde un tanque elevado abastecido por una perforación antigua de OSSE dio lugar a que los vecinos por cuenta propia vayan extendiendo las redes hasta sus viviendas, y el barrio Nuevo Golf, donde un pozo de bombeo abastecía canillas comunitarias, de las cuales fueron surgiendo redes precarias colocadas por los propios vecinos. Esta red convivió durante varios años con los tanques cisternas colocados y alimentados por la empresa.

En el segundo grupo, se encuentran los barrios Las Dalias y Félix U. Camet, donde la empresa abastecía los tanques periódicamente. Este sistema se combinaba con la presencia de algunos pozos comunitarios y particulares que abastecían a varias viviendas.

Por último, en otros barrios, la vinculación tuvo como resultados nuevos marcos normativos: En el barrio Parque Independencia, la red de agua era provista por el barrio vecino (y cooperativa) Stella Maris. Esta cooperativa forjó un convenio a través de vinculaciones del fomentismo barrial, con OSSE y la Municipalidad (Ordenanza nº 17110). Administraba el suministro de agua ampliando el tendido de red a medida que el barrio iba creciendo, con un operario que se encargaba de realizar las nuevas conexiones y las reparaciones, y un administrativo que cobraba cargos fijos mensuales a cada hogar, con un precio por debajo de los precios de la empresa.

Cabe destacar que en la Ordenanza Municipal que convalidaba la red no se hacía mención a su carácter, sino que

Las ampliaciones de redes que se realicen dentro de la jurisdicción de "LA COOPERATIVA", deberán ajustarse a proyectos aprobados y/o formulados por O.S.S.E. No se aprobarán proyectos que no tengan debidamente aseguradas las fuentes de abastecimiento de agua para el cien por ciento de la población futura total tomando los valores del Código de Ordenamiento Territorial (Cláusula séptima).

En el barrio Las Dalias, se realizó un convenio cuatripartito entre la Facultad de Arquitectura, la Municipalidad de General Pueyrredón, Obras Sanitarias Sociedad de Estado y vecinos, y se hizo una perforación con tanque elevado y entre los vecinos realizaron excavaciones para hacer una red que abastezca dos manzanas y 30 viviendas.

En el barrio El Caribe, se realizó una red denominada “alternativa” a partir de un convenio entre el grupo de investigación “Ciencia y Tecnología Para el Habitar Popular” (UNMdP/CONICET) y OSSE que tomó como antecedente la experiencia realizada en el barrio anterior, Las Dalias, para generar una red que dió servicio a más de 60 viviendas.

Que la propuesta surge como resultado de la experiencia positiva emergente del convenio de cooperación, firmado en el año 2005, para la creación de sistemas alternativos de agua entre OSSE y el grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata (…) (Considerando del convenio específico entre la FAUD y OSSE).O.S.S.E y el CyTHAP se comprometen a realizar en el marco de la Unidad Ejecutora “Habitat y Ciudadanía” un proyecto de saneamiento alternativo denominado “INSTALACIONES SANITARIAS SEGURAS”, en pos del mejoramiento de la condición de vida de numerosas familias de la ciudad, tareas de mejoramiento sanitario de grupos sociales vulnerables con riesgo de salubridad; teniendo como principal actividad la cogestión y participación para el tendido de redes de saneamiento y capacitación para la construcción de viviendas (artículo 1 del convenio).

Esta última red tuvo también otro resultado normativo con la sanción de la Ordenanza 25282 (Honorable Consejo Deliberante, 2021) que estableció en sus primeros artículos:

Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE) a la ejecución de redes de agua y/o desagües cloacales y/o desagües pluviales en aquellos sectores del Partido de General Pueyrredón, en que no existiendo subdivisión catastral oficial de las parcelas frentistas, existan calles abiertas de hecho.Artículo 2º.- La obra de red que pase por el frente de los inmuebles, así como las conexiones de agua y/o cloacas, como sumideros pluviales, según las condiciones de la presente Ordenanza, no implicará por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon el reconocimiento de ninguna situación de hecho ni de derecho de los mismos y sus ocupantes, ni les conferirá derecho alguno.

Cada una de las redes analizadas representa una etapa dinámica del ciclo hidrosocial a través de pequeños "contratos hidrosociales” que van configurando la situación de los barrios populares en un itinerario de conquistas hasta tener la red formal. Como se mencionó en la metodología, de los casos analizados, salvo el barrio El Caribe, todos los demás fueron destinatarios del programa Agua+Trabajo, que utilizó la capacidad instalada barrial para generar obras supuestamente “formales” para incorporarse en el sistema de redes de OSSE.

2 En la actualidad, según informa OSSE, el radio servido de agua es del 97%

3 El Código Alimentario Argentino permite hasta 0.01 mg/litro (hasta 0.05 mg/litro en algunas zonas). Para más información, ver Campings y Maggiore, 2016.

4 Desde el 2000 se comenzó a trabajar en el proyecto del acueducto Austral, que al día de hoy no muestra ningún avance.

Fronteras institucionales: contratos-hidrosociales y la idea de “funcionamiento” como analizadores de las redes de agua en barrios populares.

Analizar cómo se construyen “contratos hidrosociales” significa enfatizar el rol y la agencia que ejercen las relaciones sociales, institucionales y políticas en el control, la gestión y la distribución de las redes de agua. De lo enunciado en este trabajo, se desprende que en los barrios populares, ante la falta de redes de agua, son los propios actores despojados de infraestructura los que combinan distintas estrategias de articulación con la empresa local y con otras instituciones, como la UNMdP, para resolver la gestión del recurso y su circulación. Y aquí construyen formas explícitas e implícitas de relaciones entre ellos y la prestadora de servicio.

En el PGP, el modelo social del agua que inició en la década del 20’, de canilla libre y gestión centralizada, y que entró en crisis a mediados de los 70, terminó en una aparente nueva institucionalidad que ya lleva cuatro décadas de funcionamiento con la creación de OSSE. Sin embargo, los problemas de la autourbanización o urbanización popular no son abordados desde la empresa, sino se articulan distintas formas de prestación del servicio impulsadas desde los barrios, que no pueden ser explicadas o simplificadas por la lógica de la formalidad o la informalidad. Esta clasificación, ante todo estéril, no solo es incapaz de explicar la complejidad y diversidad de las infraestructuras construidas sino que tiene un carácter moralizante que no aporta a resolver los problemas de la población sin infraestructura.

En cambio, analizar como los sectores populares construyen sus contratos hidrosociales permite entender la idea de “funcionamiento”, al pensar las articulaciones de los actores y las respuestas producidas en un sentido negociado y construido, que en determinado momento puede ser consensuado y, en otro, problematizado, construyendo itinerarios diversos.

Estas reflexiones y los casos analizados, permiten discutir los alcances de conceptos más instituidos como la “rueda del agua” (Allen 2005) donde se analizan las redes de agua y saneamiento en la “interfaz periurbana”. Ante la presentación de una serie de casos, se clasifican distintos arreglos institucionales como arreglos informales “enraizados en necesidades” y arreglos formales “enraizados en políticas”. En esta representación esquemática, la participación de lo público en los arreglos informales se da únicamente en lo que denomina “suministro público distorsionado por soborno”.

Los resultados de este trabajo muestran arreglos totalmente distintos, con una caracterización más rizomática y difusa que articula cada territorio en función de sus “posibilidades”, entendidas en términos de capacidad de alianzas con instituciones, cercanía a las redes, infraestructuras pre-existentes, posibilidad de incorporarse al radio servido de tanques comunitarios, etc. Y en estos arreglos, las fronteras legales e institucionales de la empresa prestadora de servicios se vuelven permeables a nuevas y difusas institucionalidades. Es decir, los arreglos institucionales que aquí incluyen al accionar público se materializan en diversas cooperaciones y co-construcciones, en general con el conflicto como operador privilegiado, para motorizar soluciones por fuera de los mecanismos denominados “formales”.

Allen, A., Dávila, J. D., & Hofmann, P. (2005). Agua y saneamiento en la interfaz periurbana: Un vistazo a cinco estudios de caso. Revista de Ingeniería 22, 84–93. DOI: https://doi.org/10.16924/revinge.22.10

Cacopardo, F, Cusán, M.I., Blanco Pepi, M., Mitidieri, A. & Mumare, R. (2021). Estrategias de gestión para el acceso al agua: aportes al problema de la urbanización popular a partir experiencia en barrio caribe, Mar del Plata, Argentina. En Barreto & Abildgaard (comps.). II Encuentro Red de Asentamientos Populares: Pandemia, crisis y oportunidades para el hábitat popular (pp. 1201-1222). Corrientes: FAU-UNNE. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/15N1UPsiV1c9fSOqAawNCdHqsnOJ0unS0/view

Cacopardo, F. A., Cusán, M. I. & Rotondaro, R. (2013). Tecnologías sociales como un emergente territorial: aportes para un modelo de gestión del hábitat popular: Experiencia matriz para pilares de conexión eléctrica, Mar del Plata, Argentina. Cuaderno Urbano, 14(14), 119–145.

Catenazzi, A. C., & Reese, E. (1998). Equidad e integración social como condición del desarrollo. El Plan Estratégico en el ámbito local (Argentina). En El desarrollo Urbano en el Mediterráneo. La planificación estratégica como forma de Gestión Urbana. Proyecto Mediterranean Strategic Planning- Programa ECOS-OUVERTURE.

Cionchi, J., Mérida, L., & Redin, I. (2000) [Manuscrito no publicado]. La explotación racional de los recursos hídricos subterráneos en el partido de General Pueyrredón (Buenos Aires). El caso de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. Mar del Plata. http://www.osmgp.gov.ar/osse/wp-content/uploads/2019/12/la_explotacion_racional_del_agua.pdf

Coing, H. (1989). Privatización de los servicios públicos: un debate ambiguo. En Schteingart, M. Las ciudades latinoamericanas en la crisis. Problemas y desafíos (pp. 49-56). México: Editorial Trillas.

Coulomb, R. (1993). La participación de la población en la gestión de los servicios urbanos: ¿Privatización o socialización? En Azuela, A., & Duhau, E. (comps.). Gestión urbana y cambio institucional. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Cravacuore, D. (2015). Recentralización municipal en América Latina. Algunas razones explicativas. Ponencia presentada en la XI Conferencia Interamericana de Alcaldes, 10 de junio, Miami, Estados Unidos de América.

Gargantini, D. M. (2005). Gestión local del hábitat. Experiencias en municipios intermedios. Tesis de Maestría, Universidad Católica de Córdoba.

Ispizua, J. (En prensa). Cooperativas de trabajo y estrategias de gestión para el acceso al agua en contextos de urbanización popular en Mar del Plata (2008-2015). Revista Quid16, Revista Del Área de Estudios Urbanos, UBA.

Ispizua, J. y Asis, S. (2022). Análisis comparativo de estructuras para tanques domiciliarios en el marco de proyectos de integración socio urbana. V Encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria. Tucumán.

Ispizua, J. (2023). Acceso a infraestructura de agua: políticas públicas y gestión en procesos de urbanización popular. Tesis de doctorado. Universidad Nacional de Quilmes.

Ispizua, J.; Melián, I; Mitidieri, A. y Blanco Pepi, M. (2021). Políticas públicas y participación ciudadana: análisis de tres programas estatales implementados en un barrio popular de Mar del Plata (2018-2020). Cuaderno Urbano 31(31), 59-84. DOI: http://dx.doi.org/10.30972/crn.31315779

Legorreta, J. (1983). El proceso de urbanización en ciudades petroleras. California: Centro de Ecodesarrollo, Universidad de California.

Muller, P. (2000). Las políticas públicas. Colombia: Universidad Externando de Colombia.

Tobías, M. (2017). Política del agua, controversias socio-técnicas y conflictos territoriales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2006-2015). (Tesis de doctorado) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Swyngedouw, E. (2004). Social power and the urbanization of wáter. Oxford: Oxford University Press.

Swyngedouw, E. (2006). Power, Water and Money: Exploring the nexus. Human Development Report– UNDP. Reino Unido: Oxford University.

Thomas, H. (2009). De las tecnologías apropiadas a las tecnologías sociales. Grupo de Estudios Sociales de La Tecnología y La Innovación, IEC/UNQ y CONICET., 1–37. Recuperado de: http://inti.gob.ar/bicentenario/documentoslibro/pdf/anexo_4/jornadas_tecno_soc_hernan_thomas.pdf

Turton, A., y Roland, H. (2002). Hydropolitics in the developing world. Sudáfrica. African Water Issues Research Unit (AWIRU): Universidad de Pretoria.

Pírez, P. (1995). Actores sociales y gestión de la ciudad. Ciudades 7 (28), pp. 8-14.