Resistencia, territorio y autonomía: el imperativo de crear políticas públicas para la defensa del territorio biocultural garífuna en la Laguna de Zambuco, municipio de Esparta, Honduras.

Resistance, territory, and autonomy: the imperative of creating public policies to defend the Garífuna biocultural territory in Laguna de Zambuco, municipality of Esparta, Honduras.

Lenin Galileo Centeno Argueta Loyda Rakel Alvarado Hernández Manolo Zschocher Ronald Saúl Reyes FerreraLas comunidades garífunas han sido defensoras históricas de su patrimonio cultural y ambiental, no obstante, se enfrentan a una lucha constante por la defensa de sus derechos territoriales, agravada por la corrupción y la creciente intervención de actores externos en sus territorios (Ferrucci, 2023; Rio, 2022; Iborra y Palmer, 2021). Esta resistencia encuentra sus raíces en una historia marcada por la exclusión y el desplazamiento: el pueblo garífuna, originario de la isla caribeña de San Vicente, fue expulsado a finales del siglo XVIII y forzado a asentarse en las costas de Honduras en 1797. Desde entonces, ha sufrido procesos sistemáticos de despojo, especialmente durante las reformas agrarias del siglo XX. Actualmente, los garífunas habitan en 48 comunidades distribuidas entre los departamentos de Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios, Cortés y Atlántida, y mantienen una presencia transnacional en países como Guatemala, Belice y Nicaragua (Iborra y Palmer, 2021; Rio, 2022; Ferrucci, 2023).

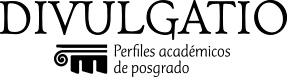

La Laguna de Zambuco, con reconocimiento internacional como un sitio Ramsar, es un ecosistema clave que alberga una rica biodiversidad y es hogar de tres comunidades garífunas: Nueva Go, Cayo Venado y La Rosita. Aunque su importancia biocultural es evidente, enfrenta graves amenazas como la deforestación y la sobreexplotación de recursos naturales, impulsadas por actividades humanas, como el cultivo de palma africana y un uso descontrolado del suelo (Murcia, 2020).

El territorio biocultural de la Laguna de Zambuco se encuentra en el municipio de Esparta, Atlántida, en la costa norte de Honduras, siendo un área de gran relevancia ecológica. Es un sistema de humedales, con una extensión de 649 hectáreas, de las cuales 10 son marinas y 639 terrestres, fue declarado “Humedal de Importancia Internacional” por la Convención Ramsar de la ONU el 22 de abril de 2013 (Convention on Wetlands Secretariat, 2014). Este sitio, que también ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) como área protegida desde 2010, alberga una rica biodiversidad, siendo fundamental para la conservación de la flora y fauna locales. La investigación se centró en las tres comunidades cercanas: Cayo Venado, Nueva Go y La Rosita, que han jugado un papel crucial en la conservación del humedal, con el objetivo de comprender cómo la declaratoria de sitio Ramsar ha impactado las prácticas bioculturales de la región (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, 2023). Su ubicación geográfica se muestra en el siguiente mapa.

En este contexto, este trabajo se inscribe en un marco más amplio de injusticia ambiental y desigualdad en la tenencia de la tierra, donde los compromisos del Estado para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes no se traducen en acciones efectivas (Tomás, 2022). A medida que las comunidades garífunas enfrentan la disminución de la biodiversidad y la escasez de recursos pesqueros, es esencial analizar las estrategias que han adoptado para preservar su modo de vida, sus tradiciones y los ecosistemas que sustentan su supervivencia.

El territorio también enfrenta la amenaza del "land grabbing" (Vázquez, 2022), un fenómeno de adquisición violenta y corrupta de tierras que evidencia una grave crisis en la gobernanza local. La implicación de actores políticos y terratenientes en estos procesos destaca la falta de ética en la administración pública, poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades. A su vez, la participación de algunos residentes en prácticas ilegales, como el soborno para la venta de tierras, refleja una cultura de impunidad que agrava la desconfianza en las instituciones y en el sistema normativo vigente (Rodríguez y Tule, 2020). Ante estos desafíos, es crucial que el Estado implemente políticas públicas que reconozcan los derechos territoriales de las comunidades garífunas y fortalezcan su capacidad para gestionar y proteger sus recursos naturales.

Al suscribirse al Convenio 169 de la OIT, Honduras asumió el compromiso de implementar políticas que garanticen la protección de las tierras garífunas e indígenas frente a las presiones externas (Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO, 2024). Sin embargo, a pesar de la obligación estatal de respetar la propiedad colectiva, persisten problemas como la adulteración de documentos para la compra de tierras destinadas a la agricultura expansiva y actos de corrupción en la adjudicación de títulos de propiedad. Aunque las comunidades garífunas han logrado avances en la conservación de sus ecosistemas, como la ampliación de los humedales y una mejor distribución de los recursos, siguen enfrentando la intervención de actores externos que, a través de la sobrepesca y prácticas de roza y quema, alteran gravemente sus hábitats y amenazan tanto su patrimonio natural como su forma de vida (Ministerio Público de Honduras, 2022).

El humedal Laguna de Zambuco es un claro ejemplo de los modelos de conservación prevalentes en gran parte de los territorios bioculturales en América Latina, los cuales están marcados por el dominio y control de los humanos sobre los recursos naturales (Tamayo, 2023). Estos recursos, generalmente explotados y transformados en beneficios puramente económicos, se distribuyen de manera desigual, favoreciendo a los núcleos de poder. Es precisamente esta desigualdad en la tenencia de los recursos naturales, junto con las precariedades que afectan a los grupos indígenas y afrodescendientes, lo que fomenta los disturbios y la violencia ambiental sistémica (Páez y Narchi, 2018: Sierra y Correa, 2019).

Frente a este problema, surge el concepto de territorio biocultural, que se discute desde una perspectiva ecológica y antropológica. Este enfoque busca generar un equilibrio entre la población local y su entorno, ya que este es su principal recurso para la subsistencia. El concepto tiene su origen en la necesidad de mitigar los efectos negativos de la intervención externa en los territorios locales, promoviendo el desarrollo de las comunidades que los habitan, en contraste con modelos de sostenibilidad que fomenten tanto la conservación del ambiente, como la preservación de la identidad cultural (Barragán, 2019). Sin embargo, en las últimas décadas, los territorios bioculturales han enfrentado el reto de la pérdida de la diversidad natural y cultural, especialmente debido a su sometimiento a los nuevos esquemas de la Nueva Ruralidad, basados en las transformaciones contemporáneas en el mundo rural, caracterizadas por la reconfiguración de los territorios y sus economías en función de dinámicas globales, la inserción de actividades no agrícolas y la mayor presencia del mercado, el Estado y actores externos en la gestión de los recursos rurales (Kay, 2009). Estos modelos, lejos de beneficiar a las comunidades locales, han favorecido el despojo y la reducción de los derechos que las comunidades han ganado ancestralmente (García y Sánchez, 2021).

Bajo una lógica desarrollista, los territorios bioculturales han sido afectados históricamente por diversas formas de injusticia ambiental. Por un lado, la incapacidad de muchos gobiernos, tanto nacionales como locales, para implementar políticas de protección ha facilitado el extractivismo y el control de los recursos por parte de grupos elitistas. Por otro lado, los vacíos legales, que de manera sistemática limitan los derechos de estos territorios, no solo restringen las oportunidades de los grupos originarios y campesinos, sino que también facilitan la sobreexplotación de los recursos naturales de los que dependen culturalmente los habitantes de estos espacios (Castañeda, 2024).

En este contexto, el presente estudio explora las prácticas bioculturales vividas en el territorio garífuna de Zambuco desde su declaración como Sitio Ramsar en Honduras. La investigación se enfoca en recabar experiencias que permitan comprender la relación entre el patrimonio natural y cultural, y el proceso de resistencia que las comunidades han enfrentado para frenar los cambios sustanciales que han marcado este territorio biocultural.

De acuerdo con Casalis (2011), el desarrollo local debe ser gestionado de forma descentralizada, dado que cada territorio posee características, recursos y dinámicas propias que requieren atención para garantizar su efectividad y sostenibilidad. Las estrategias nacionales, al adoptar un enfoque general que abarca el desarrollo desde una perspectiva amplia, no logran atender las particularidades de cada región del país. Por ello, es crucial diseñar políticas a nivel local, ya que permite identificar y medir las potencialidades, limitaciones y necesidades específicas de cada territorio (Finot, 2005; Velázquez, 2021; Munguía y Torres, 2022).

Clark et al. (2012), explican que los actores locales son fundamentales para el éxito de las políticas de desarrollo en un territorio, ya que desempeñan un papel clave en la creación de una visión compartida, la identificación de necesidades locales, y la movilización de recursos. Estos actores argumentan cómo los gobiernos locales, empresas y organizaciones comunitarias actúan como intermediarios entre las políticas globales y las realidades del territorio, adaptando las estrategias de desarrollo a las características y dinámicas específicas de sus comunidades. Al tener un conocimiento profundo de su contexto, los actores locales son esenciales para "localizar" las políticas públicas, asegurando que las intervenciones externas se alineen con las particularidades socioculturales y económicas del área.

Las políticas públicas implementadas en los distintos niveles de gobierno y las reformas a las leyes de manejo de tierras de uso social han transformado progresivamente los territorios bioculturales, generando cambios significativos en el uso del suelo. Este proceso ha dado lugar a la conformación de nuevas regiones económicas, pero también ha evidenciado fenómenos de marginación, explotación del capital biocultural y exclusión social (Ramírez y Reyes, 2023). La modificación del uso de las tierras, influenciada por intereses externos y nuevas normativas, ha reconfigurado las dinámicas territoriales, promoviendo una revalorización económica de los recursos naturales y culturales sin garantizar la inclusión ni el bienestar de las comunidades locales (Oxman, 2023). Así, los territorios bioculturales se ven sometidos a una lógica económica que prioriza el extractivismo y la explotación, profundizando las desigualdades históricas y limitando las oportunidades para las poblaciones originarias y rurales (Alarcón, 2025).

Entonces, las políticas públicas nacen como respuestas del Estado ante las manifestaciones de la "cuestión social", expresada en factores como la pobreza, las desigualdades, la violencia y la violación de derechos, típicas de los territorios locales. Sin embargo, el Estado moderno, al estar principalmente enfocado en el mercado y el capital, queda influenciado por los principios privatizadores de la ideología neoliberal (Cano, 2024). Esto ha resultado en un tipo de política pública que, aunque busca abordar problemas sociales, a menudo es limitada y poco efectiva, particularmente cuando se trata de las necesidades específicas de las zonas geográficamente aisladas o más marginadas. En consecuencia, las políticas destinadas a estas áreas son escasas y restrictivas, lo que refleja la falta de un compromiso real del Estado con las comunidades más desfavorecidas (Pinho y Oliveira, 2023; Salinas, 2023).

Es claro que, la gobernanza y la gestión de políticas públicas son dos conceptos fundamentales para comprender cómo los gobiernos deben articular las demandas sociales con acciones efectivas que beneficien a la mayoría de la población rural. La capacidad de los gobiernos para diseñar políticas públicas efectivas depende de su habilidad para integrar diversos actores, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos, en el proceso de toma de decisiones. Este enfoque de coproducción busca aumentar la legitimidad y efectividad de las políticas, contrastando con los modelos tradicionales que, a menudo, se centran en un control económico y político excluyente. La inclusión de las comunidades en los niveles locales de gobierno permite una mayor visibilidad de las necesidades y problemas específicos, promoviendo una gobernanza más participativa y adaptable a las realidades sociales y territoriales (Furnari, 2022).

Las políticas públicas en territorios bioculturales deben garantizar la participación activa de las comunidades locales para ser efectivas, ya que, como destacan Montero et al. (2023), la falta de integración en la gestión de los recursos limita el acceso a servicios básicos y profundiza la inequidad. Es fundamental que las políticas públicas respeten las características socioculturales y ambientales de cada territorio, asegurando un desarrollo que no solo sea económico, sino también social y ambientalmente sostenible. De esta manera, se promueve una gestión equitativa y adaptable a las necesidades específicas de las comunidades, como es el caso de los garífunas en la Laguna de Zambuco.

En un sentido amplio, el concepto de territorio, más allá de un enfoque físico que solo lo asocia con la distribución administrativa y espacial de las tierras (Erreguerena, 2020), se configura como un proceso social que surge de las interacciones humanas con su entorno, y de las relaciones políticas, económicas, socioculturales y ambientales que lo transforman (Castillo, 2020). Así, como afirman autores como Alburquerque et al. (2015) y Vera (2019), el territorio se construye colectivamente, otorgando identidad y un sentido de pertenencia a las comunidades que lo habitan. Es un proyecto social y dinámico que integra la distribución física del espacio, el dominio sobre ese espacio y las relaciones de poder (Méndez, 2020). Esta interrelación no solo abarca lo económico y cultural, sino también lo ambiental, generando vínculos que permiten la transformación del territorio hacia una visión compartida de desarrollo.

En este sentido, el territorio no es simplemente un espacio físico, sino una forma de organización de la comunidad y sus recursos, tanto materiales como inmateriales, construidos según su cultura y valores (Salazar et al., 2023). Es un resultado intencionado de los actores locales que, a través de sus relaciones con el entorno, buscan transformar su realidad, fortalecer su capacidad productiva y garantizar que las futuras generaciones puedan aprovechar esas mismas oportunidades (Hernández y Tinoco, 2022). En este proceso, la gestión eficiente del poder y el aprovechamiento sostenible de los recursos se convierten en factores clave para lograr un modelo territorial que favorezca el bienestar social y asegure condiciones de desarrollo favorable a largo plazo.

Así, como señala Camdessus (1996), el territorio debe verse como una semilla que da frutos a través de la solidaridad y la identidad, y donde el respeto a la diversidad juega un rol fundamental. Sin embargo, este enfoque se ve desafiado cuando los gobiernos locales y estatales, en alianza con actores externos como transnacionales y empresarios, priorizan intereses económicos por encima del compromiso ético con las comunidades locales, contribuyendo a la explotación y el abandono de las regiones más vulnerables, como es el caso de los pueblos garífunas (Arocena y Marsiglia, 2018).

A partir de esa perspectiva, el territorio se visualiza como un proceso social, que emerge de la interacción entre características geofísicas, actores locales y las fuerzas socioeconómicas que lo configuran (Costamagna y Larrea, 2017). En este contexto, los actores locales tienen un rol esencial en la gestión del territorio, promoviendo la participación activa y la cooperación colectiva en busca de un desarrollo sostenible y equitativo. El territorio, en su dinámica compleja, debe romper con las barreras de desigualdad propias de la visión tradicional de centro-periferia, y comprometerse con el fortalecimiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental de los menos favorecidos, así como de las generaciones futuras (Fonseca, 2019).

Finalmente, el territorio se entiende como un sistema interrelacionado compuesto por tres aspectos fundamentales: los recursos naturales, cuya preservación es esencial; un sistema de producción que amplíe las oportunidades económicas; y una sociedad que comparta vínculos comunitarios y garantice una calidad de vida sostenible en el tiempo (Noboa et al., 2021).

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo (Sandoval, 2002; Hernández et al., 2014), permitiendo abordar las prácticas bioculturales del territorio de Zambuco desde la perspectiva de los actores locales. Se adoptó un estudio de caso para profundizar en las dinámicas de la comunidad garífuna tras su declaratoria como Sitio Ramsar, centrándose en las percepciones y experiencias de los habitantes frente a los cambios en su territorio (Bernal, 2016).

Las categorías de análisis abordadas en este estudio incluyen aspectos clave de las prácticas bioculturales en el territorio. La primera categoría corresponde a las prácticas culturales, que se desglosan en dos dimensiones: las intangibles, como el estado del lenguaje, la identidad local, las creencias, tradiciones y valores; y las tangibles, como las artes plásticas, las artesanías, el patrimonio documental y las construcciones físicas (García, 2012; Alcívar, 2018; Adell y Pourcher, 2020). La segunda categoría hace referencia a las prácticas ambientales, que incluyen el manejo del agua, la eficiencia en el sistema de abastecimiento, la gestión de aguas residuales, el uso sostenible del suelo y las áreas forestales, la calidad del aire, el consumo eléctrico en el sector doméstico, la gestión de residuos, la biodiversidad y la contaminación (Márquez et al., 2019). Finalmente, la tercera categoría aborda los compromisos de un Sitio Ramsar, que permiten contrastar las prácticas bioculturales con los indicadores de conservación de los humedales, tales como el estado general de conservación, la calidad del agua, las amenazas a los humedales y la implementación de planes de manejo eficaces, entre otros criterios relacionados con la biodiversidad y los taxones de los humedales (Convention on Wetlands Secretariat, 2010).

La población objeto de análisis estuvo conformada por los habitantes de las comunidades de Nueva Go, La Rosita y Cayo Venado, con una población total de 581 habitantes en 2022 (Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, 2022). Para la recolección de la información se seleccionaron 26 participantes distribuidos entre tres comunidades: 6 de Nueva Go, 15 de La Rosita y 5 de Cayo Venado. La muestra fue intencionada y se conformó con base en criterios de pertinencia sociocultural, considerando la diversidad de roles dentro de las comunidades. Se incluyeron líderes comunitarios, integrantes de directivas comunales, representantes de patronatos, líderes religiosos, pobladores y docentes locales, con el objetivo de captar una variedad de perspectivas vinculadas a las prácticas y procesos bioculturales del territorio. Además, se identificaron dos informantes clave pertenecientes a la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), quienes ofrecieron una visión complementaria desde su experiencia institucional. La participación en una conferencia impartida por esta organización permitió contextualizar mejor las dinámicas comunitarias del territorio garífuna Zambuco. Una vez recopilada la información, se organizó y procesó mediante un análisis temático, identificando categorías emergentes relacionadas con la defensa territorial, la transmisión cultural y la gestión comunitaria del entorno. La codificación manual permitió reconocer patrones discursivos comunes y divergencias entre comunidades, lo que facilitó la elaboración de los resultados presentados más adelante, respaldados por citas directas y ejemplos representativos del corpus.

Para la recolección de datos, se emplearon tres técnicas: el grupo de enfoque, la entrevista semiestructurada y la observación. El grupo de enfoque fue utilizado para generar una discusión sobre las prácticas bioculturales en el territorio de Zambuco, permitiendo que los participantes validaran o refutaran sus respuestas en conjunto (Hernández et al., 2014). Se diseñó una entrevista semiestructurada que permitió explorar a fondo el impacto de la declaratoria sobre las prácticas locales, con espacio para profundizar en temas específicos según surgían durante el proceso (Sandoval, 2002). Finalmente, se implementó la observación pasiva durante una conferencia impartida por ODECO, en la que los investigadores registraron el contenido y las dinámicas del evento sin intervención directa, siguiendo el enfoque propuesto por Hernández et al. (2014) para asegurar una recopilación objetiva de la información.

Estado de conservación del territorio bicultural de Zambuco

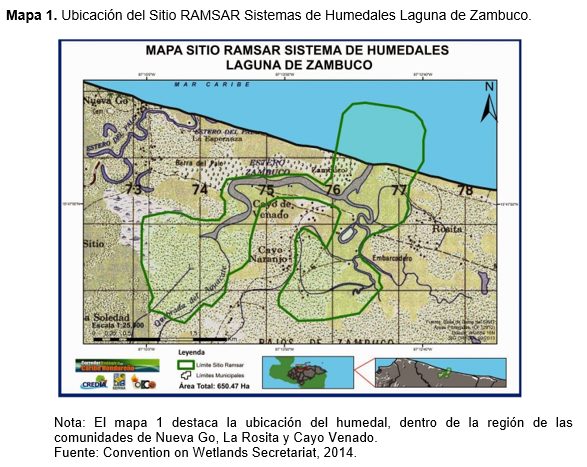

De acuerdo con los resultados obtenidos del grupo focal se identifica que Zambuco es un territorio biocultural, donde se da una relación recíproca entre la cultura y la naturaleza. En este lugar se encuentran recursos biológicos, tradiciones, prácticas y conocimientos ancestrales de cada una de las tres comunidades. En cuanto a la cultura el territorio evidencia una gran diversidad cultural, pues la presencia de comunidades garífunas y mestizas en Zambuco enriquecen el paisaje cultural de la región. Esta mezcla entre mestizos y garífunas da lugar a una variedad de tradiciones y prácticas que reflejan la historia y la identidad local. La alimentación en la zona se basa en productos locales y de su tradición como pescado, cangrejo azul, iguana, maíz, yuca, plátano y coco, de los que se obtienen platillos típicos como el cazabe, machuca y pescado frito, estas muestras mantienen viva las tradiciones y cultura.

Las viviendas en Zambuco presentan un estilo moderno, con estructuras de concreto, aunque aún perduran algunas casas construidas con materiales tradicionales como la caña brava, la coroza y la yagua. La disminución en cantidad de estos materiales podría afectar la preservación de la herencia cultural local. En cuanto a las manifestaciones culturales, la región es rica en danzas, música y lengua garífuna, elementos clave de la cultura, aunque amenazados por la aculturación debido al contacto con la población mestiza. La pérdida de la lengua garífuna es un indicador de esta transformación (Chel, 2021). A nivel local, se realizan esfuerzos para preservarla, como el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, y la transmisión de conocimientos por parte de los ancianos a los jóvenes es crucial. La siguiente figura resume los rasgos culturales del territorio.

Sin embargo, los habitantes comentan que al largo de estas últimas décadas el cambio climático y la degradación de los ecosistemas han afectado directamente las prácticas culturales y tradicionales de la comunidad, especialmente en lo que respecta a la alimentación, la vivienda, la agricultura y la pesca. A estos desafíos se suman los conflictos entre los pobladores locales y grupos invasores, lo que refleja una lucha por la tierra y los derechos territoriales. Según Navarrete (2024), la pérdida de la identidad cultural y la falta de acceso a oportunidades económicas y sociales generan un círculo vicioso de pobreza y exclusión. El saqueo forzado y el desplazamiento de la población garífuna son indicativos de una crisis de derechos humanos que contribuye a una sensación de represión y una identidad cultural amenazada. A pesar de estos retos, es importante reconocer la resiliencia de la comunidad garífuna y la necesidad urgente de promover el reconocimiento de sus derechos y la protección de sus recursos. Garantizar la continuidad de su cultura y modo de vida es fundamental para preservar su identidad. Como señala Iborra (2021), es evidente que existe una interrelación compleja entre el pasado y el presente, donde las tradiciones culturales están bajo amenaza debido a factores externos y conflictos internos.

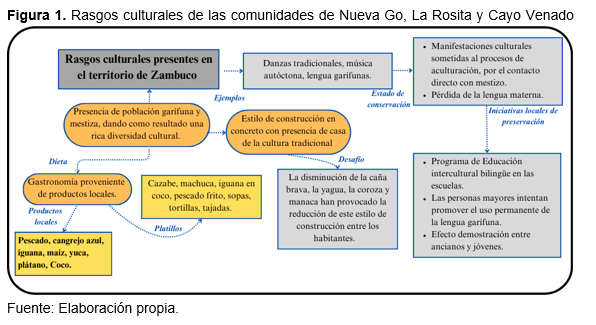

En cuanto al estado de los recursos naturales, Zambuco no solo es un territorio crucial para la biodiversidad de Honduras, sino también un sitio con potencialidad turística a largo plazo, si se llegan a generar cambios sustanciales en las políticas de desarrollo comunitario. En este espacio, se pueden explorar y conocer diversas especies de plantas, animales y aves, las cuales conviven en armonía con los principales ecosistemas del territorio. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan graves amenazas. La escasez de agua potable y la contaminación de los humedales son problemas ambientales que afectan directamente a las comunidades, especialmente a los garífunas, quienes dependen de estos recursos hídricos para su supervivencia. Se han implementado iniciativas de patrullaje y monitoreo en los acuíferos, así como la creación de cisternas para mejorar el acceso al agua potable, aunque estas soluciones aún son insuficientes para abordar la magnitud de los problemas.

La biodiversidad de Zambuco también enfrenta una crisis debido a la pérdida de hábitat y la contaminación, lo que ha provocado una disminución en las especies de flora y fauna, algunas de las cuales están en peligro de extinción. La presencia de especies amenazadas sugiere que el ecosistema es frágil y requiere políticas de conservación urgentes para proteger tanto la flora como la fauna local. Además, la quema de basura y la falta de un sistema adecuado de gestión de desechos agravan la situación, ya que contaminan el aire, el suelo y las fuentes de agua. Aunque existen esfuerzos por sensibilizar a la comunidad y fomentar el reciclaje, estas acciones son insuficientes para mitigar los efectos del problema (Fondo Hondureño de inversión Social, 2022).

Durante el desarrollo del grupo focal, algunos participantes comentaban que el estado ambiental de Zambuco es alarmante, ya que diversos factores interrelacionados afectan tanto la salud del ecosistema como la calidad de vida de los habitantes. La escasez de agua potable y la contaminación impactan directamente el bienestar de la población, ya que la falta de acceso a agua limpia puede provocar enfermedades y comprometer la calidad de vida de los garífunas. Asimismo, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad afectan la agricultura local, lo que incrementa la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad económica de la población. La dependencia de prácticas agrícolas no sostenibles contribuye a un ciclo de degradación del medio ambiente, lo que aumenta la vulnerabilidad de la comunidad ante los impactos del cambio climático (Ulloa, 2021; Alburquerque, 2021).

La crisis de biodiversidad en Zambuco, evidenciada por la pérdida de especies en peligro de extinción, pone en grave peligro el equilibrio del ecosistema. La conservación de estas especies es esencial no solo para el medio ambiente, sino también para la preservación de las prácticas culturales y tradiciones de las comunidades locales. Aunque se han implementado algunas iniciativas como la sensibilización y el reciclaje, la falta de infraestructura adecuada y los recursos limitados impiden que estos esfuerzos sean verdaderamente efectivos. Es fundamental adoptar un enfoque integral que combine educación, mejora de infraestructuras y políticas de conservación robustas, para afrontar la crisis ambiental de Zambuco y salvaguardar tanto sus recursos naturales como su patrimonio cultural. La siguiente figura contextualiza el estado medioambiental que enfrentan estas localidades.

Esfuerzos comunitarios para la defensa de los recursos bioculturales en el territorio de Zambuco

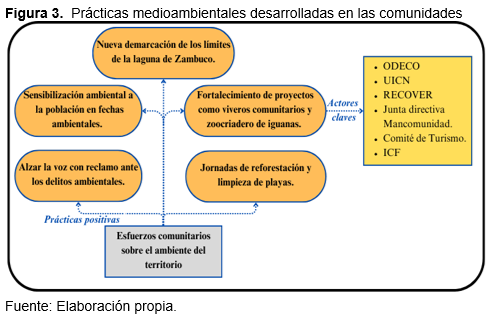

La acción de alzar la voz frente a los delitos ambientales refleja un creciente nivel de conciencia y un fuerte compromiso por parte de la comunidad, lo que sugiere que los habitantes de la Laguna de Zambuco están tomando un papel activo en la defensa de su entorno natural. Esto se corresponde con lo señalado por Merlinsky (2021), quien subraya cómo estas acciones evidencian el involucramiento de las comunidades en la protección de sus recursos. A nivel práctico, se realizan diversas iniciativas para mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos, tales como las jornadas de reforestación y limpieza de playas. Estas actividades no solo contribuyen a la restauración del medio ambiente, sino que también fomentan la cohesión social al involucrar a la comunidad en acciones conjuntas.

Además, se han ido fortaleciendo algunos proyectos sociales, como la implementación de viveros comunitarios y zoocriaderos de iguanas, los cuales muestran un enfoque proactivo hacia la conservación de la biodiversidad. Estos proyectos no solo buscan generar recursos sostenibles, sino que también sirven para educar a la población sobre la importancia de la fauna y flora local, promoviendo una conciencia ambiental que perdura más allá de las actividades puntuales. De acuerdo con Campoverde y Soplapuco (2022), estas iniciativas ayudan a generar un vínculo entre la comunidad y su medio ambiente, promoviendo la cultura de conservación en el largo plazo.

En cuanto a la sensibilización ambiental, se llevan a cabo campañas de concientización en fechas clave como el Día Mundial del Medio Ambiente, las cuales resultan fundamentales para educar a la población sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de los recursos. Estas campañas no solo cultivan una cultura ambiental más sólida en la comunidad, sino que también promueven la formación de valores colectivos que se traducen en un compromiso continuo con la protección del territorio. Un proyecto relevante en este sentido es la nueva demarcación de la Laguna de Zambuco, un paso significativo hacia la protección efectiva de esta área. Establecer límites claros ayuda a prevenir la invasión y explotación no regulada de los recursos naturales, lo cual es fundamental para garantizar la soberanía territorial de las comunidades garífunas.

En conjunto, estas acciones reflejan no solo la lucha por la defensa del territorio, sino también la necesidad urgente de políticas públicas más efectivas que aborden las múltiples amenazas a las que se enfrenta el territorio biocultural de la Laguna de Zambuco. Aunque las iniciativas locales muestran un fuerte compromiso comunitario con la conservación, el contexto de explotación externa y la falta de regulación adecuada siguen siendo barreras significativas para lograr una protección integral del entorno y los derechos territoriales de las comunidades garífunas. En cuanto a los esfuerzos comunitarios para la preservación del medio ambiente, la siguiente figura ofrece un resumen detallado de las iniciativas implementadas.

En términos de cohesión social y cultural, Zambuco se caracteriza por un fuerte sentido de comunidad, el cual es fundamental para la implementación de diversas iniciativas colectivas, como jornadas de reforestación y limpieza de playas. Esta cohesión también se refleja en la defensa activa del territorio y en la promoción de los derechos de la comunidad ante amenazas externas, tales como la expansión de proyectos extractivos. La participación activa de la comunidad en la protección de su territorio refuerza el sentido de pertenencia y responsabilidad, como señala Quintero (2020), quien sugiere que las actividades colectivas no solo fortalecen la unidad social, sino que también sirven como un medio para defender las tradiciones y los recursos naturales esenciales para la cultura local.

El conocimiento ancestral que posee la comunidad garífuna en Zambuco es un activo cultural invaluable que puede servir como base para el desarrollo sostenible de la región. Este saber se ha transmitido a lo largo de generaciones y no solo incluye prácticas agrícolas y pesqueras, sino también conocimientos relacionados con la medicina tradicional, la construcción de viviendas y las costumbres religiosas. Fuentes et al. (2023) indican que este conocimiento ancestral, cuando se reconoce y se valora adecuadamente, puede ser clave para enfrentar los retos actuales, como el cambio climático y la degradación ambiental. Sin embargo, para que este conocimiento sea plenamente aprovechado, es esencial que la comunidad cuente con acceso a educación y formación, especialmente en lo que respecta a los derechos territoriales y la defensa de sus recursos.

Estado de las políticas públicas y normativas en defensa del territorio biocultural de Zambuco

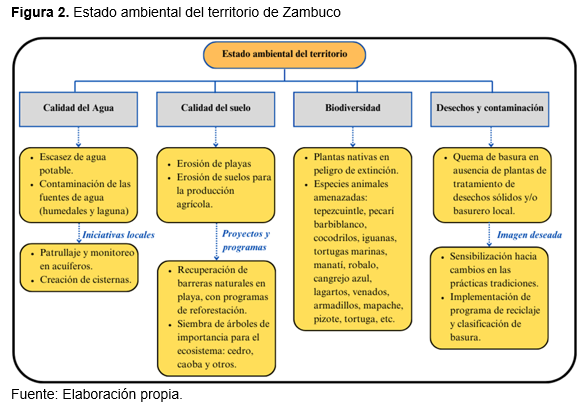

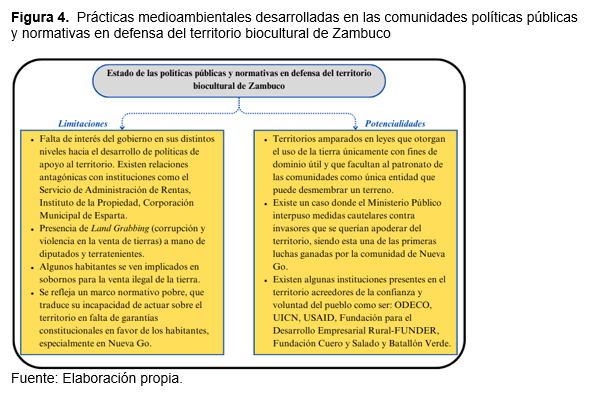

Los resultados sobre las políticas públicas y las normativas en defensa del territorio biocultural de Zambuco revelan una situación compleja en cuanto a la protección de los derechos de la comunidad y la gestión del territorio. La falta de atención por parte de los distintos niveles de gobierno en el desarrollo de políticas de apoyo al territorio limita las oportunidades para mejorar la seguridad jurídica de los habitantes. Tal como señala Ibáñez (2020), esta desconexión entre las necesidades de la comunidad y las acciones de las instituciones públicas refleja un vacío en la implementación de políticas efectivas que protejan los derechos de propiedad.

La escasa atención gubernamental contribuye a la desconfianza en las instituciones responsables de la administración del territorio, los informantes comentan sobre instituciones como el Servicio de Administración de Rentas y el Instituto de la Propiedad, quienes dificultan la creación de un entorno seguro y jurídicamente estable para los residentes. Aunque existen marcos jurídicos que deberían garantizar la protección de estos territorios, como la Constitución de la República de Honduras, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Ley de la Propiedad, y la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, su implementación sigue siendo deficiente. Además, la Ley General del Ambiente y la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre también establecen normas para la protección territorial, pero no se aplican adecuadamente, lo que contribuye a la inseguridad jurídica en las comunidades.

Por otro lado, el fenómeno del “land grabbing” en las tres comunidades de Zambuco es un claro reflejo de una crisis profunda en la gobernanza del territorio. No se trata solo de una cuestión de apropiación de tierras, sino de un proceso marcado por la corrupción y el despojo forzado, que afecta directamente a las comunidades locales. Lo más preocupante es que este fenómeno no solo es impulsado por actores externos, como terratenientes y políticos, sino que también muestra una desconexión alarmante entre las autoridades gubernamentales y las realidades del territorio. En su relato, los informantes expresan la involucración de estos actores en la usurpación de tierras demostrando cómo las instituciones estatales, en lugar de proteger los derechos de la comunidad, se convierten en copartícipes en procesos que favorecen la concentración de tierras y recursos en manos de unos pocos. Esto crea un sistema que, lejos de garantizar la justicia social y económica, perpetúa la desigualdad y debilita el territorio biocultural.

Lo más alarmante es que, en este escenario, la desesperación y la falta de opciones empujan a algunos habitantes a recurrir a prácticas ilegales, como el soborno, para facilitar la venta de tierras. Este comportamiento no es solo una respuesta paulatina a la falta de justicia, sino también un reflejo de la impunidad que prevalece en el sistema. La sensación de que la justicia está fuera de su alcance genera desconfianza en las instituciones y alimenta un ciclo de corrupción que sigue bloqueando el desarrollo sostenible de la comunidad. La ausencia de un marco normativo sólido y la incapacidad de las instituciones para garantizar los derechos de los habitantes amplifican la vulnerabilidad de Zambuco, haciendo cada vez más urgente la necesidad de reformas que aseguren una distribución más justa y equitativa de la tierra.

A pesar de la falta de un marco normativo robusto que garantice plenamente los derechos de los habitantes, especialmente en Nueva Go, existen elementos que pueden ser aprovechados para mejorar la seguridad jurídica. La ley reconoce al patronato de las comunidades como la autoridad exclusiva en la gestión de los terrenos, lo cual representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de defensa frente a la usurpación de tierras (República de Honduras, 2001; Instituto Nacional Agrario, 2018). Sin embargo, la insuficiencia de políticas públicas coherentes y la falta de acceso a la educación jurídica limitan el potencial de estos mecanismos para ser efectivos.

Un ejemplo positivo que se menciona es la intervención del Ministerio Público mediante medidas cautelares contra invasores, lo que demuestra una respuesta institucional ante las demandas de la comunidad. Este tipo de acción es un indicio de que las instituciones pueden actuar en defensa de los derechos de los habitantes, lo que puede generar un grado de confianza en el sistema legal. Además, la presencia de organizaciones como ODECO, UICN, USAID, y otras fundaciones, ofrece una oportunidad para que se fortalezcan las iniciativas comunitarias y se promueva un enfoque inclusivo en la gestión del territorio. Estas instituciones pueden desempeñar un papel crucial en la capacitación de la comunidad y en la promoción de políticas públicas que aseguren una protección más efectiva del territorio biocultural de Zambuco.

Aunque los desafíos son significativos, como la falta de atención gubernamental, la corrupción y la deficiencia normativa, Zambuco presenta también oportunidades que pueden ser aprovechadas para mejorar la seguridad jurídica. El hecho de que Honduras sea firmante del Convenio 169 de la OIT otorga un marco normativo internacional que puede servir de base para promover políticas que respeten los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, la clave para el avance radica en fortalecer la cohesión comunitaria, fomentar un diálogo constructivo con las autoridades y garantizar que las políticas sean inclusivas y adaptadas a las particularidades del territorio y la cultura garífuna. Solo a través de una gestión participativa y colaborativa será posible lograr un desarrollo sostenible que respete tanto los derechos de la comunidad como la biodiversidad del territorio. Los resultados relacionados con este apartado, se presentan a continuación en la siguiente figura.

El análisis de las prácticas culturales en Zambuco revela cómo la identidad local se ve tensionada entre la preservación de las tradiciones y las presiones externas del cambio climático y la globalización (Grimson, 2020). Si bien las comunidades garífunas y mestizas enriquecen el tejido cultural de la región, enfrentan una creciente aculturación, lo que pone en riesgo la permanencia de sus prácticas culturales (Cruz et al., 2020, Rua, 2024). Este fenómeno refleja una tendencia más amplia en contextos rurales donde las comunidades luchan por mantener sus tradiciones frente a la homogeneización cultural promovida por la expansión del capitalismo global. En Zambuco, la pérdida de materiales tradicionales y la desconexión generacional (Raurau, 2020, Villavicencio, 2021) subraya la necesidad de fortalecer los programas de educación intercultural bilingüe, para restaurar el vínculo entre generaciones y fortalecer la cohesión social (López, 2021; Limerick, 2022).

Desde el marco teórico de la gobernanza territorial, los problemas de seguridad jurídica y la falta de políticas públicas efectivas en Zambuco reflejan la crisis de legitimidad en las instituciones del Estado. El fenómeno del land grabbing en la región es un ejemplo claro de cómo la debilidad del marco legal y la corrupción permiten que actores externos y locales exploten los vacíos de poder (Micciarelli y Mazzitelli, 2020). A pesar de la existencia de leyes que confieren poder a los patronatos para proteger las tierras, estas resultan insuficientes si no se acompañan de un enfoque integral de gobernanza que promueva la participación activa de la comunidad y la transparencia institucional.

En cuanto a las políticas públicas en Zambuco, se observa una contradicción entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Las actividades de subsistencia, como la pesca y la agricultura, son esenciales para la identidad de la comunidad, pero también reflejan la precariedad estructural de las políticas públicas que no logran diversificar la economía. El crecimiento de monocultivos y la pesca no regulada, aunque generan ingresos inmediatos, tienen efectos devastadores a largo plazo sobre el medio ambiente (Fernández et al., 2022). La falta de infraestructura adecuada y el acceso limitado a tecnologías sostenibles destacan la fragilidad de las políticas actuales y su incapacidad para integrar la sostenibilidad económica y ambiental en sus propuestas.

Por otro lado, los esfuerzos comunitarios en Zambuco, como las iniciativas de reforestación y limpieza de playas, pueden interpretarse dentro del marco de la gobernanza ambiental. En comunidades vulnerables, estos esfuerzos de base actúan como catalizadores para el cambio hacia la sostenibilidad (Silva et al., 2022). Sin embargo, los resultados de estas iniciativas también reflejan las limitaciones impuestas por la falta de un marco normativo adecuado y de infraestructura institucional. Los esfuerzos locales no siempre logran el impacto esperado debido a la escasa respuesta de las autoridades (Rivera, 2023).

Finalmente, la crisis de biodiversidad que afecta a Zambuco puede entenderse a través de la teoría de la gestión de recursos comunes. La falta de educación ambiental y de infraestructura para gestionar adecuadamente los recursos naturales contribuye a su degradación (Contreras y Melo, 2022). A pesar de los esfuerzos comunitarios por sensibilizar sobre la importancia de la conservación, la descoordinación entre actores locales y organizaciones externas subraya la necesidad urgente de un enfoque colaborativo que asegure la protección a largo plazo de los recursos bioculturales. La teoría de la gobernanza ecológica resalta la importancia de la colaboración entre diversos niveles de gobierno y actores no gubernamentales para resolver problemas ecológicos a gran escala, una lección clave para Zambuco, donde las políticas públicas aún no logran integrar eficazmente la participación local y la colaboración entre distintos actores.

La diversidad cultural de Zambuco, reflejada en la convivencia de las comunidades garífunas y mestizas, enfrenta grandes desafíos debido a la aculturación y la pérdida tanto de patrimonio tangible como intangible. Si bien existen iniciativas comunitarias que fomentan la cohesión social y cultural, estas deben ser respaldadas por políticas públicas que promuevan el liderazgo juvenil y el fortalecimiento del capital social. Además, se necesita un enfoque integral que impulse la participación activa de las nuevas generaciones, garantizando que puedan contribuir a la conservación de la identidad local y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades económicas sostenibles. Para ello, las políticas deben centrarse en el respeto y la protección de esta diversidad cultural, asegurando que el patrimonio garífuna se preserve en el tiempo.

En relación a las prácticas ambientales, Zambuco enfrenta una dualidad importante: por un lado, los esfuerzos de conservación y, por otro, las prácticas destructivas que continúan poniendo en riesgo el ecosistema. Las políticas públicas deben ser un vehículo para regular y fortalecer las iniciativas comunitarias de conservación, promoviendo la educación ambiental, la sensibilización y la participación activa de la comunidad. Solo con una gobernanza participativa y el respaldo institucional se logrará un cambio real hacia la sostenibilidad, mitigando las prácticas dañinas y apoyando las que favorecen la preservación del medio ambiente. En este sentido, las políticas ambientales deben ser más eficaces y concretas, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales.

Por último, la conservación del humedal Ramsar de Zambuco es crucial para la biodiversidad local. Aunque existen medidas para proteger este ecosistema, aún es necesario un plan de manejo integral que garantice la conservación a largo plazo. Las políticas públicas deben involucrar a todos los actores relevantes, tanto locales como nacionales, en la implementación de estrategias de conservación. La falta de información actualizada sobre algunas especies y la necesidad de monitoreo continuo requieren políticas de investigación y conservación más robustas. Un enfoque colaborativo, que incluya a las comunidades locales, es indispensable para asegurar la protección del humedal y la mejora de la calidad de vida de los habitantes cercanos.

Adell, N., y Pourcher, Y. (2020). ¿Qué patrimonio(s) transmitir?: en torno al patrimonio cultural inmaterial. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Alarcón, I. (2025). El camino del extractivismo en América Latina y el cambio de rumbo. De Raíz Diversa. Revista Especializada En Estudios Latinoamericanos 10(20), 47–65.

Alburquerque, F. (2021). La biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y el desarrollo territorial. In Conferencia inaugural.Provincia de Santa Fe: Maestría en Desarrollo Regional y Local de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, Facultad de Rafaela.

Alburquerque, F., Dini, M., y Pérez, R. (2015). El enfoque del desarrollo económico territorial. Costamagna, P. y Pérez Rozzi, S. Enfoque, estrategias e información para el Desarrollo Territorial. ConectaDEL.

Alcívar, S. (2018). Dimensión de la cultura popular y tradicional como recurso para el desarrollo local. Revista Ciencia & Tecnología 18(19), 42-51.

Arocena, J., y Marsiglia, J. (2018). La escena territorial del desarrollo: Actores, relatos y políticas. Buenos Aires: Taurus.

Barragán, F. (2019). Paisaje biocultural: Participación vs gestión asociada del territorio. En Campusano, E., Sarmiento, J., y Mota, F. (Eds.). Impactos ambientales, gestión de recursos naturales y turismo en el desarrollo regional (pp. 214-226). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C, Coeditores.

Bernal, C. (2016). Metodología de la Investigación Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Buenos Aires: Pearson.

Camdessus, (1996). Reglas, instituciones y estrategias para el bien común en una economía global. Ponencia inaugural en la Conferencia Internacional «Crecimiento económico ¿para qué futuro?», Instituto Internacional Jacques Maritain, Roma, 30 de noviembre a 2 de diciembre de 1995. Estudios Sociales 88, pp. 9-28.

Campoverde, F., y Soplapuco, J. (2022). Cultura ambiental sostenible en la educación. Revista Científica de la UCSA 9(2), 112-128.

Cano, I. (2024). Leer el “desorden”. Cambio agrario, campesinados y el Sembrando Vida. Estudios sociológicos 42, 1-17.

Casalis, A. (2011). Desarrollo local y territorial: aportes metodológicos y teóricos para las políticas públicas. Revista de ciencias sociales 3(19), 159-175.

Castañeda Olvera, D. R. (2024). Extractivismo, neoextractivismo y despojo extraheccionista. Intersticios sociales (27), 5-39.

Castillo, G. (2020). El territorio como apropiación sociopolítica del espacio. Entre la desterritorialización y la multiterritorialidad. Investigaciones geográficas (103). 1-13.

Chel, F. (2021). ¿Hacia dónde va la lengua maya de la Península de Yucatán? Entre institucionalización y patrimonialización. Maya America 3(1), 135-140.

Clark, G., Huxley, J. y Mountford, D. (2012). La economía local: la función de las agencias de desarrollo. Caracas: OECD. Recuperado de: https://scioteca.caf.com/handle/123456789/374

Contreras, L., y Melo, D. (2022). ¿Cómo afecta la escasez de agua a la producción de tus alimentos y qué estrategias agrícolas se han implementado para reducir su impacto? Digital Ciencia@ UAQRO 15(1), 20-28.

Secretaría de la Convención de Ramsar (2010). Inventario, evaluación y monitoreo: Marco Integrado para el inventario, la evaluación y el monitoreo de humedales. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 4ª edición, vol. 13. Suiza: Secretaría de la Convención de Ramsar.

Convention on Wetlands Secretariat. (2014). Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) – Versión 2009-2014: Laguna de Zambuco. Ramsar Sites Information Service. Recuperado de: https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/HN2189RIS.pdf

Convention on Wetlands Secretariat. (2024). La Laguna de Zambuco de Honduras se añade a la Lista de Ramsar. Ramsar Sites Information Service. Recuperado de: https://www.ramsar.org/es/news/la-laguna-de-zambuco-de-honduras-se-anade-la-lista-de-ramsar

Costamagna, P., y Larrea, M. (2017). Actores facilitadores del desarrollo territorial. Una aproximación desde la construcción social. Serie Desarrollo Territorial. Bilbao, España: Instituto Vasco de Competitividad–Fundación Deusto.

Erreguerena, F. (2020). Repolitizar los territorios. Reflexiones sobre los conceptos de territorio y poder en la extensión universitaria. Revista de extensión universitaria (13), 3-3.

Fernández, F., Mateos, M., Glikman, J., y Fernández, R. (2022). Desarrollo rural y conservación de la biodiversidad. Del conflicto a la coexistencia en la conservación de la fauna silvestre. Mediterráneo económico (35), 161-177.

Ferrucci, G. (2023). Garífuna Resilience: Navigating Resistance Amidst Tourism, Neoliberalism, and Colonial Legacy in Honduras [1]. Crítica y Resistencias: Revista de conflictos sociales latinoamericanos (17), 26-52.

Finot, I. (2005). Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo local. Revista de la CEPAL (86), 29-46.

Honduras, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). (2023). Marco de gestión ambiental y social (MGAS) Honduras: Ciclones tropicales Eta e Iota, recuperación de emergencia PR. Recuperado de: https://fhis.gob.hn/wp-content/uploads/2023/07/ENVIRONMENTAL-AND-SOCIAL-MANAGEMENT-FRAMEWORK-ESMF-HONDURAS-TROPICAL-CYCLONES-ETA-AND-IOTA-EMERGENCY-RECOVERY-PR.pdf

Fonseca, R. (2019). El desarrollo sostenible humano local: La evolución de la inclusión del territorio en las teorías del desarrollo. Economía y desarrollo 162(2).

Fuentes, J. M., Herrera, A., Sarmiento, J., Cardona, J., García, Y., y Fúnez, L. (2023). Alimentos Autóctonos; Contribución de los Pueblos Ancestrales y Afrodescendientes a la Gastronomía de Honduras. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar 7(5), 4389-4409.

Furnari, D. (2022). Gestión local de políticas públicas: Nuevos desafíos para el desarrollo territorial. Perspectivas (7), 187-201.

García, C., y Sánchez, A. (2021). La lucha por el patrimonio biocultural de los indígenas nahuas de Morelos y wirrárikas de San Luis Potosí contra mineras canadienses. En Castellanos, A. (Ed.). Despojo y resistencia en tiempos de extractivismo. (pp. 43-65). México: Asociación Mexicana de Estudios Rurales.

García, M. (2012). El patrimonio cultural: Conceptos básicos. España: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Grimson, A. (2020). Los límites de la cultura: crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Gómez, G. R., Flores, J. G., y Jiménez, E. G. (1999). Metodología de la Investigación Cualitativa (Segunda Edición ed.). Málaga: Ediciones Aljibe.

Hernández, I., y Tinoco, C. (2022). Cuautepec. Actores sociales, cultura y territorio. México: Universidad Autónoma de la Ciuda de México-UACM.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación (Sexta ed.). Estados Unidos: Mc Graw Hill Educación.

Ibáñez, M. (2020). Repensar la acción pública local desde nuevos modelos de gestión administrativa. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (14), 49-68.

Iborra, J. (2021). Migración garífuna, deportaciones y asilo político en un contexto de desplazamiento forzado. Andamios 18(45), 47-76.

Iborra, J., y Palmer, K. (2021). El imperialismo canadiense y el desplazamiento forzado de las comunidades garífunas de Honduras. Nómadas (54), 49-65.

Instituto Nacional Agrario (2018). Dictamen DAT-No. 132-2018. Instituto Nacional Agrario.

Kay, C. (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad? Revista Mexicana de Sociología 71(4), 607–645.

Limerick, N. (2022). ¿Pueden utilizarse las instituciones estatales para reivindicar los idiomas indígenas? Políticas de educación intercultural bilingüe en Ecuador. Runa 43(1), 37-55.

López, L. (2021). Hacia la recuperación del sentido de la educación intercultural bilingüe. Revista Ciencia y Cultura 25(46), 41-66.

Márquez, L., Vasallo, Y., Cuétara, L., y Sablón, N. (2019). Sistema de indicadores para la sostenibilidad en comunidades rurales del Ecuador en el marco de la Agenda 21 Local. Revista espacios 40(18).

Méndez, F. M. (2020). Territorialidades en tensión: el caso de los pescadores artesanales en el Delta Medio del Río Paraná (2012-2017). Huellas 24(1), 195-215.

Merlinsky, G. (2021). Toda ecología es política: Las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de mundos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Micciarelli, G., y Mazzitelli, A. (2020). Bienes Comunes Naturales, contribuciones teóricas a su análisis. Tekoporá. Revista Latinoamericana de Humanidades Ambientales y Estudios Territoriales 2(1), 169-187.

Ministerio Público de Honduras (2022). Tras solicitud del Ministerio Público, juzgado ordena paralizar actividades agrícolas en Laguna de Zambuco, Atlántida. Ministerio Público de Honduras. Recuperado de: https://www.mp.hn/publicaciones/fiscalia-de-las-etnias-presenta-requerimiento-fiscal-contra-cinco-personas-por-amenazas-a-garifunas/

Montero, M., Rodríguez, J., y Solano, E. (2023). Desarrollo rural frente a las políticas públicas en el municipio colombiano de Pamplona. Revista Perspectivas 8(S1), 88–96.

Munguía, L., y Torres, A. (2022). La descentralización en la política para el desarrollo local: el caso de Tarímbaro Michoacán. DICERE (2), 10-30.

Murcia, R. (2020). Impactos del sistema neoliberal, patriarcal a los cuerpos territorios de las mujeres indígenas en Honduras (Garífuna, Maya Chorti, Lenca, Pech, Tolupán y Misquito). Raíces: Revista de Ciencias Sociales y Políticas, 4(8), 71-80.

Navarrete, J. (2024). Colonialismo, política y comunidad: del primer Congreso Nacional Mapuche a la Confederación Nacional de Asociaciones Regionales Mapuche: (Gulumapu, 1968-1970). Tiempo histórico, 15(28), 61-90.

Noboa, J., Vergara, A., Sorhegui, R., y Garnica, L. (2021). Repensando el Desarrollo Sostenible en el territorio. Res non verba revista científica 11(1), 19-33.

Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (18 de junio 2024).Pobladores Exigen Protección y Conservación del Patrimonio Legal, Sitio Ramsar mediante el convenio 169.Portal de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario. Recuperado de: https://odecohn.blogspot.com/2017/03/pobladores-exigen-proteccion-y_13.html

Oxman, B. (2023). El Antropoceno y el impacto antrópico sobre el paisaje: proyectando el estudio del patrimonio biocultural en la Puna de Jujuy, Argentina. Espacios de crítica y producción 59(4), 24-33.

Páez, A., y Narchi, N. (2018). Territorialización y desterritorialización en los paisajes bioculturales del páramo de Sumapaz Colombia. Boletín Geocrítica Latinoamericana (1), 14-22.

Pinho, L., y Oliveira, F. (2023). Políticas públicas, territorialidad y transformaciones societarias: un análisis a partir del Corredor Vial Bioceánico. Interações (Campo Grande) 24(4), e2444275.

Quintero Pérez, G. (2020). Hacia un enfoque social de los territorios inteligentes: una primera aproximación. Territorios (42), 250-266. DOI: https://doi.org/10.16804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.7487

Ramírez, M., y Reyes, V. (2023). La configuración de la Región Turística Biocultural. Entre las políticas públicas y el patrimonio biocultural. Estudios sociales. Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional 33(61).

Raurau, A. (2020). Juventud rural y acceso a activos: un desafío de renovación para las comunidades campesinas y nativas. La Revista Agraria (189), 20-25. República de Honduras. (2021). Acuerdo Ejecutivo Número 035-2001. La Gaceta.

Rio, I. (2022). La descolonización del cuidado: Miriam Miranda y el activismo garífuna en Honduras. Journal of Gender and Sexuality Studies/Revista de Estudios de Género y Sexualidades 48(2), 129-148.

Rivera, J. (2023). Una costa que se esfuma: la pérdida de playas en Puerto Rico ante el cambio climático. Estudios Rurales 13(27).

Rodríguez, C., y Tule, L. (2020). Honduras 2019: persistente inestabilidad económica y social y debilidad institucional. Revista de ciencia política 40(2), 379-400.

Rua, T. (2024). Refugiados ambientales: cambio climático y migración forzada. Perú: Fondo Editorial de la PUCP.

Salazar, J., Vergara, A., Sorhegui, R., y Garnica, L. (2021). Repensando el Desarrollo Sostenible en el territorio. Res non verba revista científica 11(1), 19-33.

Salinas, R. (2023). Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza (Argentina). Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos (116), 182-206.

Sandoval, C. A. (2002). Investigación Cualitativa. Bogotá: ARFO Editores e Impresores Ltda.

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. (2023). Informe Técnico Calidad del Agua de la Laguna de Zambuco. Convention on Biological Diversity. Recuperado de: https://cdb.chmhonduras.org/phocadownloadpap/CESCCO/INFORME%20TECNICO%20LAGUNA%20DE%20ZAMBUCO.pdf

Sierra, M., y Correa, A. (2019). Realidad socioeconómica de personas en condición de desplazamiento forzado en Colombia: revisión sistemática. Suma Psicológica 26(2), 55-66.

Silva, E., Burgui, M., y Neto, F. (2022). Ecoética y Educación Ambiental: bases para la gestión del territorio. REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 39(1), 10-26.

Tamayo, R. (2023). Los derechos de la naturaleza y el principio del buen vivir como un giro decolonial en la gobernanza ambiental internacional. Revista derecho del Estado (54), 19-54.

Tomás, A. (2022). ¿Cuál es el futuro de los derechos humanos en Honduras? BORDES, (25), 115-121.

Ulloa, A. (2021). Transformaciones radicales socioambientales frente a la destrucción renovada y verde, La Guajira, Colombia. Revista de Geografía Norte Grande (80), 13-34.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2022). Perfil Sociodemográfico de Esparta, Atlántida 2022. Honduras: IIES-UNAH.

Vázquez, M. (2022). El uso (y el abuso) de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas por razones económicas: entre la vulneración de derechos humanos y los crímenes internacionales. Cadernos de Dereito Actual (19), 91-116.

Velásquez, F. (2021). La descentralización como estrategia de desarrollo. Revista de la Academia (32), 259-274.

Vera, N. (2019). Escuela rural y territorio: una construcción para la paz. RLEE Nueva época XLIX (1), 293–314.

Villavicencio, E. (2021). ¿Quién se queda con la herencia? Identificando mecanismos jurídicos para favorecer el acceso de las juventudes rurales a la tierra en seis países de América Latina. Ultima década, 29(55), 4-32.