Sojización y reconfiguración productiva: impactos económicos y territoriales en el noreste bonaerense (2002–2019)

Soybean Expansion and Productive Reconfiguration: Economic and Territorial Impacts in Northeastern Buenos Aires Province (2002–2019)

Claudio Waldemar SpinelliDesde principios del siglo XXI, la agricultura argentina ha experimentado una transformación profunda vinculada a la expansión del cultivo de soja transgénica, el uso intensivo de agroquímicos y la consolidación de un modelo agroindustrial orientado a la exportación de commodities. Este fenómeno, conocido como sojización, ha alterado no solo las dinámicas productivas del agro pampeano tradicional, sino también las de territorios periféricos donde históricamente predominaban formas más diversificadas y extensivas de producción rural (Reboratti, 2010).

En este contexto, el partido de Punta Indio —situado en la periferia de la Cuenca del Salado, al noreste de la provincia de Buenos Aires— ofrece un caso paradigmático de “sojización tardía” (Lapena, 2014). A partir de 2002, el avance del monocultivo oleaginoso sobre esta región provocó una reconfiguración productiva y territorial que incluyó el desplazamiento de actividades ganaderas, la concentración de tierras y rentas agrarias, el incremento del arrendamiento de campos por parte de grandes actores económicos, y la exposición creciente de la población a impactos socioambientales derivados del uso intensivo de agrotóxicos.

Este artículo, que se desprende de una tesis de grado, se propone analizar críticamente los efectos del proceso de sojización tardía en el partido de Punta Indio entre 2002 y 2019. Con ese fin, examina las transformaciones en el uso del suelo y el régimen de tenencia de la tierra, los procesos de exclusión de pequeños productores y concentración del capital agrario, así como las externalidades socioambientales vinculadas al uso intensivo de agroquímicos, con especial atención a su impacto en la salud pública y en la gestión de recursos por parte de los gobiernos locales. A su vez, el trabajo recupera experiencias de agroecología y propone lineamientos para un ordenamiento territorial alternativo, en un intento por visibilizar formas emergentes de resistencia y transición hacia modelos más justos y sostenibles.

La hipótesis central sostiene que la sojización en Punta Indio, lejos de representar una modernización homogénea, reproduce desigualdades estructurales a través de un metabolismo económico y ecológico que externaliza ganancias e internaliza riesgos. En este marco, se reflexiona sobre el papel del Estado en la regulación del modelo, y se recuperan experiencias alternativas —como la agroecología-- y se plantea una propuesta de planificación territorial local— que permiten vislumbrar posibles caminos de transición hacia una agricultura más equitativa y sostenible.

A lo largo del trabajo se abordará también el concepto de agronegocio, entendido como una forma de organización económica del sector agropecuario que integra múltiples eslabones --desde la producción de insumos hasta la comercialización internacional-- bajo una lógica de cadenas globales de valor. Este modelo está dominado por grandes corporaciones proveedoras de semillas, maquinaria e insumos químicos, y condiciona profundamente las decisiones productivas a escala local (Segrelles Serrano, 2007; Gudynas, 2013).

La estrategia metodológica de este trabajo se basa en un enfoque cualitativo apoyado en fuentes estadísticas, que combina el análisis de datos censales con trabajo de campo y revisión documental. Se utilizaron series comparativas del Censo Nacional Agropecuario (2002 y 2018) y registros locales para caracterizar las transformaciones productivas en el partido de Punta Indio. Asimismo, se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas a productores rurales, profesionales de la salud y vecinos afectados por el uso de agroquímicos, complementadas con observación directa en zonas periurbanas de Verónica entre 2018 y 2021. La triangulación entre fuentes primarias y secundarias permitió identificar tendencias regionales y profundizar en los impactos sociales, sanitarios y territoriales del modelo, enmarcados en un estudio de caso situado.

El avance del modelo sojero sobre la periferia de la Cuenca del Salado bonaerense se produjo en forma más tardía respecto de otras zonas de la Región Pampeana (Lapena, 2014). En el caso de Punta Indio, este proceso comenzó a evidenciarse recién en la primera década del siglo XXI, provocando un cambio inédito en la estructura productiva local, históricamente dominada por la ganadería extensiva bovina, la cría de animales de granja y algunas formas de horticultura (Spinelli, 2022). La expansión de la frontera agrícola hacia esta subregión obedeció, en gran parte, al valor récord alcanzado por la tonelada de soja en el mercado internacional, lo que motivó el corrimiento de cultivos y la relocalización de actividades ganaderas hacia áreas periféricas o menos aptas para la agricultura (Neiman, 2010).

Esta investigación denomina sojización al proceso de desplazamiento de cultivos tradicionales —particularmente de los cereales y de actividades ganaderas— a partir de la prevalencia de la soja como oleaginosa típica de la Zona Núcleo. Dicho proceso, que inició a fines de la década de 1970 (Pengue, 2016), implicó una relocalización productiva de cereales hacia zonas históricamente ganaderas, entre ellas, la Cuenca del Salado y sus regiones periféricas, en donde este fenómeno comenzó una década más tarde (Lapena, 2014). En consecuencia, se configura un proceso de sojización tardía en dicha subregión, cuyo correlato es la relocalización productiva con un alcance parcial en el Partido de Punta Indio durante las primeras décadas del siglo XXI.

Sin embargo, esta definición resulta insuficiente si no se contempla que dicho proceso constituye, en rigor, un modelo de agricultura industrial transgénica. La sojización implicó la adopción de un paquete tecnológico conformado por semillas genéticamente modificadas, agroquímicos de amplio espectro (como el glifosato y el 2,4-D), y prácticas de siembra directa, dando lugar a un régimen de producción altamente tecnificado, orientado a la maximización de la renta agraria y subordinado a los requerimientos de las cadenas globales de valor agroalimentarias (Pengue, 2016; Altieri y Nicholls, 2008).

Este corrimiento territorial no se tradujo únicamente en un reemplazo de cultivos, sino en una reconfiguración integral del sistema económico local. Se pasó de un régimen de uso del suelo diversificado y extensivo a una lógica de monocultivo intensivo, orientada a la maximización de rendimientos y al uso creciente de insumos externos (Reboratti, 2010). En términos económicos, este modelo implicó una mayor concentración de la renta agraria en actores altamente capitalizados, en detrimento de los pequeños y medianos productores tradicionales (Acosta Reves, 2008).

A nivel nacional, entre 1970 y 2013, la superficie agrícola aumentó un 185,3 %, y las oleaginosas —especialmente la soja— pasaron de representar el 8,5 % al 60,3 % del total sembrado, desplazando significativamente a los cereales y otras producciones (Aparicio et al., 2015).

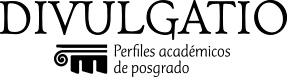

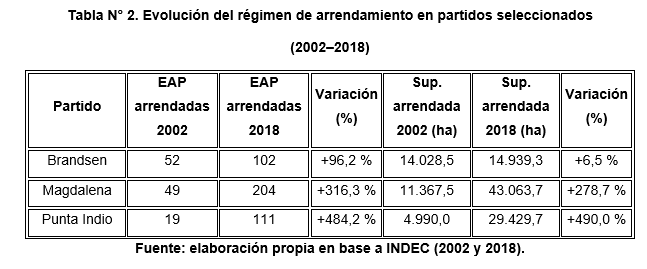

En Punta Indio, la expansión sojera implicó también una transformación en el régimen de tenencia de la tierra. El incremento del arrendamiento de campos —principalmente por parte de empresas o pools de siembra— reemplazó progresivamente a la propiedad directa de las unidades productivas (Spinelli, 2022). Esta tendencia es coherente con lo observado a nivel nacional, donde entre 2002 y 2018 la superficie bajo arrendamiento creció un 44,7 %, mientras que la correspondiente a propiedad se contrajo un 16,2 % como se puede observar en la tabla nro. 1 (CNA, 2002; 2018).

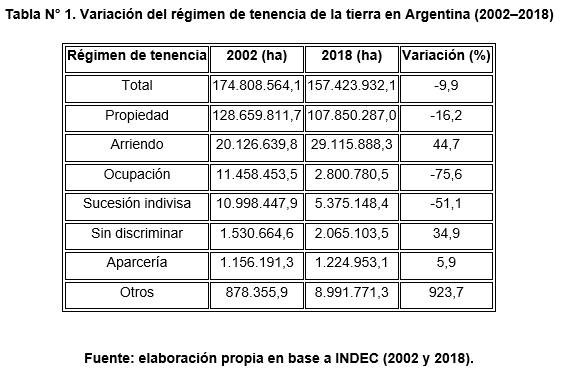

Asimismo, los datos del Censo Nacional Agropecuario revelan un proceso de concentración que se traduce no solo en la expansión del arrendamiento, sino también en una clara reconfiguración del tamaño y tipo de explotaciones agropecuarias (Figura N°1). Entre 2002 y 2018, según datos del Censo Nacional Agropecuario (INDEC, 2002; 2018), el número de pequeños productores (aquellos con menos de 500 hectáreas) en el partido de Punta Indio se redujo de 149 a 123, en un contexto donde la cantidad total de explotaciones pasó de 224 a 214. En paralelo, los productores medianos y grandes (más de 500 hectáreas) aumentaron de 75 a 91. Este desplazamiento no solo afectó al número de explotaciones, sino también a la superficie trabajada: en 2002, los pequeños productores controlaban 25.689,4 hectáreas (20,4 % del total), mientras que los medianos y grandes explotaban 99.838,5 hectáreas (79,6 %). Para 2018, esa brecha se profundizó: de un total de 146.942,7 hectáreas relevadas, solo 23.807,1 hectáreas (16,2 %) quedaron en manos de productores menores a 500 hectáreas, mientras que el 83,8 % restante fue controlado por los sectores más concentrados. Esta dinámica no solo evidencia un corrimiento de los límites de la pequeña producción, sino también una consolidación del poder agrario en actores con mayor capacidad de inversión, profundizando las asimetrías estructurales en el uso y acceso a la tierra.

El nuevo modelo productivo, fuertemente tecnificado, generó también una caída significativa en la demanda de mano de obra. Para Neiman (2010), al ser la soja el cultivo que menos empleo directo genera por hectárea, el resultado fue un proceso sostenido de desempleo rural y éxodo hacia centros urbanos, con el consiguiente impacto en la dinámica demográfica y en la presión sobre las infraestructuras urbanas de localidades como Verónica.

La llamada “sojización tardía” en Punta Indio no puede ser comprendida únicamente como un fenómeno de cambio tecnológico, sino como un proceso económico estructural que desplazó actores, relocalizó actividades productivas, concentró renta y externalizó costos sociales y económicos sobre la población y las administraciones locales (Lapena, 2014).

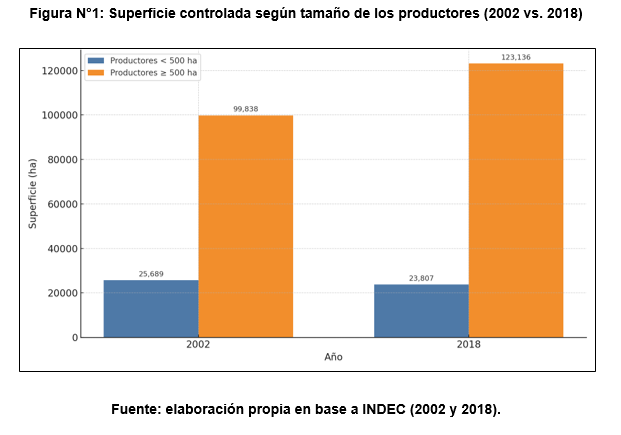

La reconfiguración productiva observada en el partido de Punta Indio forma parte de una transformación más amplia que afecta también a partidos vecinos como Magdalena y Brandsen, ambos ubicados en la misma subregión de la Cuenca del Salado. En los tres casos, los censos agropecuarios revelan un patrón convergente de concentración de la tierra, avance de la superficie sembrada de soja y sustitución de sistemas productivos tradicionales por esquemas intensivos y altamente tecnificados.

Entre 2002 y 2018, Magdalena redujo su número total de explotaciones agropecuarias en un 38,4 %, pasando de 529 a 326 unidades. En Brandsen la caída fue del 41,5 % (de 316 a 185), y en Punta Indio, del 4,5 % (de 224 a 214) (INDEC, 2002; 2018). Estas cifras reflejan una dinámica regional de expulsión de pequeños productores y creciente concentración del capital agrario (Fig. Nro. 2).

En cuanto al régimen de tenencia, los tres partidos analizados evidencian un aumento significativo en la cantidad de explotaciones y en la superficie bajo arrendamiento entre los censos de 2002 y 2018.

Por otra parte, el perfil productivo no se consolidó en una expansión sostenida de la soja como en otras regiones pampeanas. Entre 2002 y 2018, la superficie total destinada a esta oleaginosa en los tres partidos analizados se redujo en un 26,1 %. Este descenso podría vincularse a estrategias más diversificadas de uso del suelo o a contratos de arrendamiento estacionales que priorizan otros cultivos. A pesar de ello, la soja mantuvo un rol central en la estructura productiva regional, impactando en la diversidad productiva, la demanda laboral y los ecosistemas rurales (Reboratti, 2010).

Estas coincidencias permiten afirmar que el proceso de incursión sojera en tierras otrora ganaderas no es exclusivo de Punta Indio, sino que responde a una lógica de sojización tardía a escala regional, cuyos impactos económicos, sociales y territoriales se replican en distritos vecinos que comparten estructuras agrarias semejantes y escasa capacidad de regulación estatal.

La expansión del modelo sojero en el noreste bonaerense ha generado múltiples externalidades negativas que recaen de forma desproporcionada sobre las comunidades rurales. Entre ellas, se destaca el uso intensivo de agrotóxicos sin control adecuado, que afecta tanto a la salud humana como a los ecosistemas locales. En el partido de Punta Indio, el trabajo de campo revela una ausencia casi total de regulación sobre las distancias mínimas de fumigación y un uso indiscriminado de plaguicidas, incluso en áreas periurbanas. A esto se suma una débil respuesta estatal, tanto en prevención como en atención sanitaria, lo que obliga a los sistemas públicos de salud a asumir enfermedades derivadas de esta exposición sin reconocimiento oficial ni recursos específicos. A pesar de que el 87 % de los encuestados afirmó conocer los riesgos de los agroquímicos, solo el 18,8 % manifestó conocer alguna normativa que regule su uso. Esta brecha normativa agrava la exposición de poblaciones vulnerables y refleja la ausencia de una estrategia estatal coherente. Estas formas de contaminación y falta de regulación se inscriben en lo que Martínez Alier (2007) conceptualiza como “ecologismo de los pobres”, aunque aquí reinterpretado como una dinámica donde las poblaciones rurales más expuestas cargan con los costos del modelo productivo sin tener voz ni medios para revertirlos.

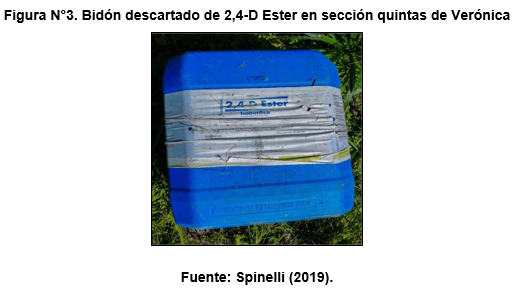

La literatura especializada ha advertido que el avance del monocultivo sojero se acompaña de un uso intensificado de agrotóxicos, en muchos casos sin controles adecuados ni resguardos ambientales. En Punta Indio, la relocalización de cultivos y actividades ganaderas ha ido de la mano con la expansión de superficies agrícolas tratadas con agroquímicos. Si bien no existen estadísticas oficiales actualizadas sobre el uso de agroquímicos en el distrito, se observa la ausencia de un marco normativo local que regule las distancias mínimas de aplicación o las condiciones de manipulación. Tal como afirmaba el Ing. L, “no existe legislación, como la producción de soja no es significativa en el municipio, se utiliza la regulación provincial y nacional”. Sin embargo, también encontramos testimonios antagónicos, como los de la entrevistada 2, quien comenta que en la localidad de Punta del Indio “un mosquito se pasea fumigando las huertas y chacras de algunos vecinos, a metros de mi patio, en el pueblo”. Esta omisión normativa ha habilitado prácticas de uso irresponsable, como la aplicación de productos de alta toxicidad en áreas cercanas a viviendas, escuelas o cursos de agua, tal como evidencian las observaciones realizadas en zonas periurbanas de Verónica (ver Figura N.º 3).

Uno de los planos más sensibles de estas externalidades es el sanitario. La exposición continua a plaguicidas altamente tóxicos, en ausencia de dispositivos regulatorios y de control, ha configurado una situación de vulnerabilidad estructural para numerosos sectores rurales y periurbanos. Estudios recientes advierten sobre los efectos adversos de distintos pesticidas e insecticidas, entre ellos el clordano, aldrín o paratión, cuya exposición prolongada puede generar cáncer, malformaciones congénitas y afecciones neurológicas severas (Ortega, 2007). En ausencia de registros epidemiológicos oficiales, se recurrió a entrevistas con pobladores y trabajadores de salud, quienes refirieron un uso frecuente e indiscriminado de agroquímicos como el glifosato, incluso en espacios domésticos. De las 30 entrevistas realizadas, un 18,7 % de los hogares reportó afecciones posiblemente asociadas a los agrotóxicos, como erupciones cutáneas, ardor ocular y asma. Un entrevistado declaró: “yo tuve cáncer de colon, y no entiendo muy bien cómo, pero sé que ese veneno te enferma, por eso a los dos años dejé de echarlo a la tierra.

La dispersión aérea de plaguicidas en zonas sin cortinas forestales ni barreras naturales —como ocurre en el área suburbana de Verónica— agrava el riesgo. La escasa fiscalización de los métodos de aplicación genera condiciones de alta exposición atmosférica y dérmica en poblaciones vulnerables, principalmente trabajadores rurales y estudiantes de escuelas agrarias que se encuentran dentro del radio de influencia de las fumigaciones.

Estos efectos sobre la salud individual y comunitaria no operan de manera aislada: se inscriben en una cadena de costos indirectos que afectan también al sistema público. En este sentido, el modelo productivo desplaza sus pasivos hacia los servicios estatales, comprometiendo recursos ya escasos en territorios periféricos. Desde el punto de vista económico, este modelo traslada a los sistemas públicos de salud una carga creciente: enfermedades respiratorias, dérmicas y neurológicas que no son reconocidas oficialmente como asociadas al uso de agrotóxicos, pero que afectan la demanda de atención primaria y medicamentos, generando costos no contabilizados en las cuentas del modelo productivo. Según estimaciones periodísticas y académicas, el volumen de agrotóxicos comercializados en Argentina se habría multiplicado por diez entre 1992 y 2012, alcanzando los 350 millones de litros anuales (Eleisegui, 2013).

El impacto no se limita a los ámbitos rurales: los residuos de plaguicidas están presentes también en productos frutihortícolas comercializados en zonas urbanas. Un estudio realizado en el cinturón hortícola de La Plata halló residuos de plaguicidas en el 76,6% de las muestras analizadas, de las cuales el 7,7% superaban los límites legales de tolerancia establecidos por SENASA (Sández, 2016).

Desde una perspectiva de justicia territorial, puede observarse que los impactos del modelo agroindustrial basado en el monocultivo de soja y la exportación de commodities se distribuyen de manera desigual, afectando principalmente a aquellas comunidades que no participan de las ganancias derivadas de la renta agrícola, pero que sí soportan sus consecuencias ecológicas y sanitarias. Esta configuración produce una transferencia regresiva de riqueza y riesgos: mientras los beneficios económicos se concentran en los grandes actores del agronegocio, los perjuicios recaen sobre sectores vulnerables, con escasa capacidad de respuesta. En esta línea, Martínez Alier (2007) interpreta estas dinámicas como parte de una economía ecológica desigual, donde las poblaciones locales asumen los pasivos ambientales sin obtener réditos económicos, y además enfrentan la invisibilización de sus demandas en los espacios de decisión política y mediática.Para dimensionar empíricamente la incidencia de estas dinámicas en el plano local, se relevaron testimonios y registros de Punta Indio que permiten vincular las transformaciones agrarias con afecciones concretas en la salud y la vida cotidiana de sus habitantes. Un relevamiento realizado en el partido de Punta Indio evidenció que un 18,7% de los hogares encuestados reportó haber sufrido afecciones posiblemente vinculadas a la exposición a agroquímicos en los últimos 10 años. Entre las dolencias más frecuentes se mencionaron erupciones cutáneas (27%), ardor ocular (19%) y asma (19%). Además, el 13,9% de los casos no recibió diagnóstico médico alguno, y un 24% no accedió a ningún centro de salud, lo que refleja la limitada capacidad del sistema local para detectar o abordar este tipo de afecciones.

En suma, los efectos de este modelo no sólo se expresan en daños materiales, sino también en asimetrías normativas que consolidan un régimen de permisividad ambiental funcional a la acumulación de capital y a la desprotección de territorios vulnerabilizados. A pesar de que el 87% de los jefes de hogar manifestó conocer los riesgos sanitarios asociados a las fumigaciones, sólo el 18,8% declaró estar al tanto de la existencia de normativas ambientales vigentes. Esta combinación de vulnerabilidad sanitaria y desconocimiento institucional refuerza la desigualdad territorial en la gestión de los impactos del modelo agroindustrial (Spinelli, 2022).

La sojización, enmarcada en el avance del agronegocio como forma dominante de organización del sistema agroalimentario, constituye uno de los procesos más transformadores del agro argentino contemporáneo, no solo por su escala productiva, sino también por sus implicancias territoriales. Este modelo, altamente tecnificado, dependiente del mercado internacional y centrado en la maximización de rentas en el corto plazo, ha sido funcional al sostenimiento de la balanza comercial nacional a través de las retenciones a las exportaciones (Segrelles Serrano, 2007; Lapena, 2014). Sin embargo, presenta severas contradicciones desde la perspectiva del desarrollo sustentable y la equidad territorial.

En el caso del partido de Punta Indio, se evidencia cómo un proceso de sojización tardía puede generar impactos regresivos incluso en contextos periféricos al núcleo pampeano. El desplazamiento de actividades tradicionales, la expulsión de pequeños productores, la dependencia de insumos importados y el incremento de enfermedades vinculadas al uso de agrotóxicos demuestran que el modelo no garantiza ni desarrollo local ni bienestar colectivo, pese a sus aportes fiscales al Estado nacional.

Uno de los factores más críticos es la falta de políticas públicas territoriales, preventivas y de regulación eficaz. Aunque existen marcos legales como la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y la Constitución Nacional en su Artículo 41, en la práctica las decisiones operativas recaen en gobiernos municipales que carecen de recursos institucionales para enfrentar los intereses del agronegocio. Como consecuencia, principios fundamentales como el de prevención o el precautorio quedan relegados, y la población local queda expuesta a múltiples riesgos sin protección real.

En este escenario, el análisis del marco normativo bonaerense revela que la legislación existente, como la Ley Provincial N.º 10.699, lejos de ofrecer una solución efectiva, ha profundizado las desigualdades territoriales. Aunque dicha ley establece regulaciones sobre el uso de productos químicos, su aplicación es altamente deficiente, dejando librada la gestión del riesgo a la voluntad y capacidad técnica de los municipios. Como se observa en diversos distritos del interior bonaerense, incluida Punta Indio, la falta de recursos institucionales y de autonomía política para implementar controles eficaces ha derivado en una proliferación de ordenanzas locales desiguales y, en algunos casos, meramente recaudatorias. Esta fragmentación normativa agrava la situación de vulnerabilidad de las poblaciones rurales frente a los impactos del agronegocio. Tal como se documenta en el relevamiento provincial más reciente, 28 municipios carecen de toda regulación específica relativa al uso y aplicación de agroquímicos, mientras que en muchos otros, las normativas existentes no contemplan distancias mínimas de protección para viviendas, escuelas o cursos de agua. Esta debilidad institucional configura un vacío entre los principios consagrados por la Ley General del Ambiente y su efectiva materialización en el territorio. En consecuencia, se refuerza una lógica de exclusión ambiental, en la que los pasivos del modelo recaen sistemáticamente sobre los sectores menos protegidos.

A pesar de estas limitaciones estructurales, algunos municipios bonaerenses han comenzado a implementar regulaciones que buscan mitigar los efectos más nocivos del modelo agroindustrial. Distritos como General Pueyrredón o Mar Chiquita han sancionado ordenanzas que delimitan zonas de exclusión para fumigaciones, establecen requisitos técnicos para los aplicadores y promueven políticas públicas en torno a la agroecología. Aunque estas medidas enfrentan resistencia por parte de sectores concentrados, su existencia demuestra que el nivel local puede jugar un rol clave en la defensa del ambiente y la salud comunitaria, especialmente cuando se articulan la presión social organizada y la voluntad política.

Esta situación se agrava por el sesgo estructural del modelo: la transferencia de riqueza desde las economías regionales hacia empresas transnacionales proveedoras de semillas, agroquímicos y maquinaria (Pengue, 2016; Albiol, 2013). Como advierte Joan Martínez Alier (2007), en contextos de economía ecológica desigual, los sectores más empobrecidos no solo reciben menos beneficios económicos, sino que asumen los costos ambientales del crecimiento ajeno. En este sentido, el caso de Punta Indio se inscribe en lo que el autor denomina “conflictos de ecologismo popular”: disputas protagonizadas por comunidades rurales que, sin acceso al poder institucional ni mediático, resisten formas de contaminación, despojo y exclusión producidas por modelos productivos impuestos desde fuera del territorio.

Siguiendo a Gudynas (2013), los extractivismos contemporáneos pueden entenderse no solo como sistemas productivos intensivos en recursos naturales, sino como dispositivos de subordinación territorial a lógicas de acumulación global, que debilitan la autonomía y las capacidades decisorias locales. Esta subordinación no solo vulnera derechos ambientales, sino que bloquea cualquier transición hacia formas más justas y sustentables de desarrollo. Tal como advierte Svampa (2019), el rol actual del Estado en la promoción del agronegocio puede interpretarse como expresión de una nueva etapa del extractivismo legitimado políticamente, donde se prioriza la competitividad internacional por encima de la sostenibilidad ambiental y social.

Las comparaciones con otras jurisdicciones del interior bonaerense confirman este patrón: allí donde el monocultivo avanzó sin planificación, se verifican mayores niveles de concentración de la tierra, caída del empleo rural, pérdida de biodiversidad y debilitamiento de las economías locales. En contraposición, algunos municipios que promovieron formas mixtas de producción, regulaciones ambientales locales e inversión en educación ambiental presentan indicadores más equilibrados en términos de salud pública, empleo y calidad de vida. Experiencias como la sanción de ordenanzas que prohíben fumigaciones cercanas a escuelas, o el impulso de ferias de productores agroecológicos, muestran que existen márgenes —aunque frágiles— para disputar desde lo local los efectos más nocivos del modelo dominante.

En suma, el caso de Punta Indio demuestra que no puede hablarse de “desarrollo” sin considerar las dimensiones sociales y territoriales del modelo productivo. La economía exportadora de commodities, tal como está estructurada, prioriza la acumulación concentrada y desatiende las condiciones de vida en los territorios donde se genera esa riqueza. El desafío no pasa únicamente por modificar cultivos o tecnologías, sino por redefinir el papel del Estado como garante de equidad territorial, acceso a un ambiente sano y sostenibilidad intergeneracional.

Si bien el presente trabajo ha analizado los impactos regresivos de la sojización en términos económicos, sociales y ambientales, es importante señalar que también existen experiencias y propuestas alternativas que emergen desde los propios territorios afectados. En el caso del partido de Punta Indio, diversas iniciativas productivas y comunitarias comienzan a trazar caminos de transición hacia modelos más sustentables, menos dependientes de insumos tóxicos y con mayor anclaje territorial (Spinelli, 2022).

Entre estas alternativas se destacan las experiencias de producción agroecológica, impulsadas por pequeños productores que retoman prácticas tradicionales combinadas con principios de sustentabilidad. Casos como el de la estancia “La Aurora”, en la zona rural del distrito, demuestran que es posible avanzar hacia formas de cultivo sin agrotóxicos, con rotación de especies, recuperación de suelos y respeto por los ciclos ecológicos, generando además empleo local y alimentos saludables (Altieri & Nicholls, 2008). Estas experiencias encarnan lo que Martinez Alier (2005) identifica como prácticas de “ecologismo popular”: respuestas territoriales al modelo extractivista que buscan conjugar justicia ambiental con inclusión social.

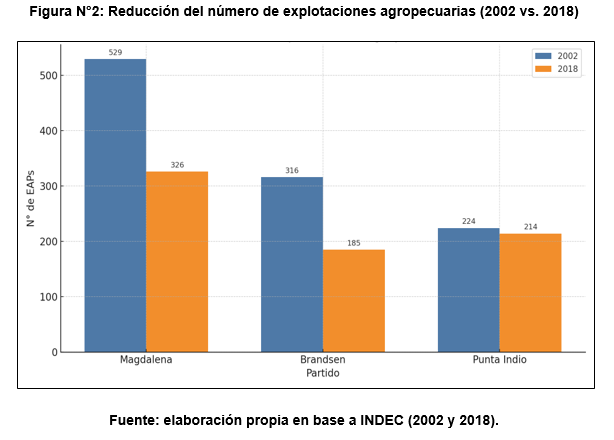

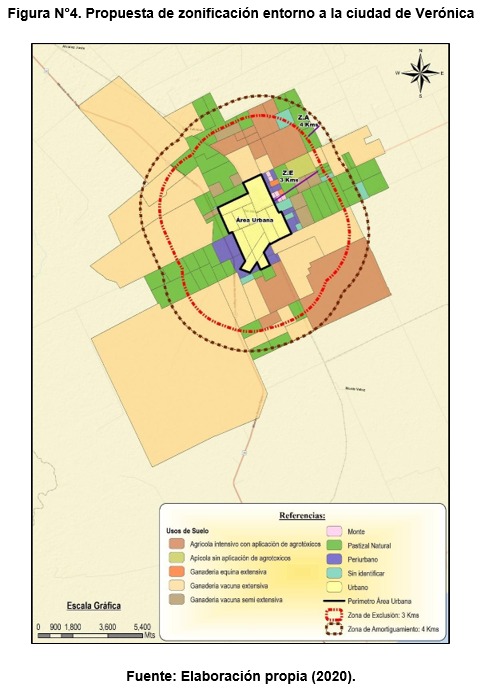

Asimismo, desde una perspectiva de política pública, se propone avanzar en la zonificación rural con criterios de resguardo sanitario y ecológico, especialmente en las áreas cercanas a la localidad de Verónica. Esto incluiría la delimitación de zonas de exclusión para fumigaciones, la implementación de barreras forestales y la regulación estricta de la aplicación de agroquímicos. Entre las medidas propuestas en este artículo, se destaca la necesidad de una normativa específica para las aplicaciones, ya sean terrestres o aéreas. La zona de exclusión (ver Figura N° 4) comprendería desde el perímetro del área urbana hasta los 3.000 metros, protegida por una cortina forestal de tres hileras de Casuarinas. A partir de allí, y hasta los 4.000 metros desde el límite urbano, se establecería un área de amortiguamiento, en la que solo podrían aplicarse productos de menor toxicidad (clases IV, III y II), bajo supervisión profesional, con notificación previa a un ente regulador y condiciones climáticas seguras (vientos menores a 10 km/h). Como plantea Brailovsky (1991), la gestión ambiental requiere de un compromiso activo por parte de los gobiernos locales, en articulación con instancias estatales de mayor escala y con una fuerte participación comunitaria, siendo la educación ambiental y el fortalecimiento de las redes sanitarias estrategias claves para enfrentar los efectos del modelo productivo dominante.

Por otra parte, resulta fundamental recuperar una matriz productiva diversificada, que incorpore tanto la ganadería extensiva sustentable como la horticultura, la cría de animales de granja y la producción cooperativa, con circuitos cortos de comercialización. Este enfoque permitiría revitalizar las economías locales, fortalecer el arraigo rural y reducir la dependencia de mercados internacionales volátiles (Pengue, 2005). Desde una mirada ecológica y política, esta transición representa más que una transformación productiva: es una redistribución del poder sobre el uso del suelo, la salud y el ambiente. Tal como plantea Martínez Alier (2007), una economía ecológica sustentable debe integrar los costos sociales y ambientales que el modelo dominante externaliza, y permitir que las poblaciones afectadas tengan capacidad de decisión sobre su entorno.

Finalmente, se propone avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial integral, en el que el Estado —en sus niveles municipal y provincial— recupere su rol planificador y garantice condiciones de equidad ambiental, sanitaria y económica. Para ello, es imprescindible articular las capacidades locales —productivas, comunitarias e institucionales— con políticas públicas activas que reconozcan la complejidad de los territorios rurales y promuevan una transición justa hacia una agricultura social y ecológicamente responsable. En términos de Gudynas (2013), se trata de pasar de un extractivismo que prioriza las exportaciones a una lógica de sustentabilidad con soberanía, donde los territorios dejan de ser zonas de sacrificio para transformarse en espacios de vida digna y justicia ambiental.

El análisis del proceso de sojización en el partido de Punta Indio entre 2002 y 2019 revela que la adopción del modelo agroindustrial orientado a la exportación de commodities no solo produjo una transformación técnica en la matriz productiva, sino también una serie de consecuencias regresivas en términos sociales, económicos y ambientales. Lejos de constituir un camino hacia el desarrollo rural sostenible, este modelo intensificó la concentración de la tierra, la expulsión de pequeños productores, la precarización del empleo agrario y la transferencia de costos sanitarios y ecológicos hacia la población y los gobiernos locales.

La sojización tardía en esta región periférica de la Cuenca del Salado evidencia cómo las dinámicas del agronegocio no se limitan al núcleo pampeano, sino que avanzan sobre territorios históricamente ganaderos, generando conflictos de uso del suelo, degradación ambiental y un metabolismo social desigual. En este contexto, la ausencia de políticas públicas eficaces —particularmente a escala municipal— agrava la vulnerabilidad de las comunidades locales, que enfrentan los impactos de los agrotóxicos sin protección normativa ni atención sanitaria adecuada.

Al mismo tiempo, el caso de Punta Indio demuestra que existen márgenes de acción para disputar los efectos más nocivos del modelo dominante. Las experiencias de producción agroecológica, las propuestas de zonificación ambiental y las estrategias de organización comunitaria permiten vislumbrar horizontes de transición hacia formas de desarrollo territorial más justas y sustentables. Estas alternativas, aunque aún fragmentarias, ponen en cuestión la narrativa hegemónica del progreso agrícola basado exclusivamente en la competitividad y la renta exportadora.

Por lo tanto, es necesario repensar el papel del Estado no solo como recaudador de divisas, sino como garante de derechos ambientales, sanitarios y económicos. Un enfoque integral del desarrollo rural debe contemplar la redistribución del poder sobre el uso del suelo y la incorporación de criterios de equidad territorial en la formulación de políticas públicas. Solo así será posible revertir la lógica de territorios sacrificables e impulsar una transición justa hacia modelos productivos más democráticos y resilientes.

Acosta Reves, I. (2008). Producir soja en la Pampa argentina: Irrupción capitalista y desalojo laboral. V Jornadas de Investigación y Debate, Universidad Nacional de Quilmes.

Albiol, C. (2013). Impactos geográficos de la sojización en Argentina. Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Recuperado de: https://bdigital.uncu.edu.ar/6346

Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2008). Agroecología: Teoría y práctica para una agricultura sustentable. Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan.

Argentina (1994). Constitución de la Nación Argentina. Reformada por la Convención Nacional Constituyente en 1994.

Argentina (2002). Ley General del Ambiente N.º 25.675. Boletín Oficial de la República Argentina, 7 de diciembre de 2002.

Brailovsky, A. E., & Foguelman, J. (1991). Memoria verde: Historia ecológica de la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.

CNA (2002). Censo Nacional Agropecuario 2002. Buenos Aires, Argentina: INDEC.

CNA (2008). Censo Nacional Agropecuario 2008. Buenos Aires, Argentina: INDEC.

CNA (2018). Censo Nacional Agropecuario 2018. Buenos Aires, Argentina: INDEC.

Eleisegui, P. (2013). Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio. Buenos Aires, Argentina: Editorial Wu Wei.

Gudynas, E. (2013). Debates on development and its alternatives in Latin America: A brief heterodox guide. En M. D. Mokrani (Ed.). Beyond development: Alternative visions from Latin America (pp. 15–39). Quito, Ecuador: Transnational Institute / Rosa Luxemburg Foundation.

INDEC. (2013). Estadísticas del sector agropecuario. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Lapena, J. (2014). Sojización tardía, legado hídrico y asimetrías socioeconómicas en el interior pampeano. España: EAE.

Martínez Alier, J. (1995). De la economía ecológica al ecologismo popular. Montevideo, Uruguay: Editorial Nordan Comunidad.

Martínez Alier, J. (2007). Metabolismo social y conflictos ecológicos distributivos en América Latina. Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico (8), 109–131.

Neiman, G. (2010). Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década. Una revisión para el caso argentino. Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales 20, primer semestre de 2010.

Ortega, G. (2007). Agrotóxicos y ley de plaguicidas. Documento de Trabajo N.º 116. Asunción, Paraguay: Centro de Estudios e Investigación de Derecho y Reforma Agraria (CEIDRA), BASE Investigaciones Sociales.

Pengue, W. A. (2005). Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina: ¿Una nueva fase de la agricultura? Realidad Económica (215).

Pengue, W. (2015). Dinámicas y perspectivas de la agricultura actual en Latinoamérica: Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Cono Sur.

Pengue, W. (2016). Cultivos transgénicos: ¿Hacia dónde fuimos? Veinte años después: La soja argentina 1996–2016. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Cono Sur.

Reboratti, C. (2010). Un mar de soja: La nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias. Revista de Geografía Norte Grande (45), 63–76.

Sández, F. (2016). La Argentina fumigada: Agroquímicos, enfermedad y alimentos en un país envenenado. Buenos Aires, Argentina: Editorial Planeta.

Segrelles Serrano, J. A. (2007). Una reflexión sobre la reciente expansión del cultivo de la soja en América Latina. Revista de la Universidad de Barcelona XII(731).

Spinelli, C. W. (2022). La sojización y sus efectos en la salud y el territorio: El caso de Punta Indio (2002–2019). Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Guadalajara, México: Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS).