La implementación del modelo GIRSU en el AMBA: aportes conceptuales y metodológicos del enfoque socio-técnico a partir del caso del municipio de Quilmes

The implementation of the ISWM model in the MAB: conceptual and methodological contributions of the socio-technical approach based on the case of the municipality of Quilmes

Sergio Daniel FerraroLos procesos territoriales urbanos del AMBA han sido ampliamente estudiados en las últimas décadas, siendo los que analizan las problemáticas socioambientales y la consolidación del rol de los cartoneros en la gestión de residuos uno de los más estudiados. Por nombrar solo algunos análisis: Carenzo y Fernández Álvarez (2011); Carenzo y Sorroche (2021); Carenzo (2014); Molina y Cipolla (2015); Saidón y Verrastro (2017); Sorroche (2015 y 2018).

De esta manera, a partir del año 2005 comenzaron a impulsarse a nivel nacional políticas públicas basadas en el modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) el cual busca promover tanto la minimización en la generación de residuos, como la valorización de residuos reciclables para su reutilización en procesos productivos y la formalización de los llamados “recicladores informales o cartoneros” en tanto eslabón en la cadena de valor1. Sin embargo, aunque se han concretado avances en estos puntos a lo largo de diferentes iniciativas distritales, las mismas aún no han logrado revertir o estabilizar transformaciones estructurales del sistema de gestión de residuos en el AMBA (Carenzo y Sorroche, 2021).

El caso de Quilmes no resulta una excepción, siendo una de las jurisdicciones donde la implementación del sistema GIRSU permite evidenciar que lejos de tratarse de un proceso uniforme y lineal, responde tanto a condicionantes estructurales como coyunturales a nivel de las políticas públicas en las que se enmarca, como de la orientación política de las administraciones de gobierno municipal que se sucedieron en las dos últimas décadas. Partiendo de un enfoque socio-técnico, es que se vuelve pertinente plantear el marco conceptual con el que se analizarán las trayectorias y dinámicas de las políticas públicas implementadas y sus formas de ejecución. Desde este enfoque, el concepto de tecnología es planteado como toda construcción social (artefactos, procesos y organización) que es creada por los seres humanos de forma deliberada para alterar o extender el estado de las cosas. En otras palabras, las tecnologías y las sociedades se constituyen mutuamente y no son escindibles una de otras (Thomas, Juárez, y Picabea, 2015). Teniendo esto presente, cuando se hace alusión a la tecnología desde este enfoque es teniendo en cuenta los siguientes niveles:

-El artefactual (tecnologías materiales como herramientas, instrumentos, máquinas, utensilios, etc.);

-el procesual (habilidades, métodos, normas, etc.)

-y las formas de organización social (empresas, cooperativas, entre otras).

El pensar la tecnología a través de estos niveles permite analizar cómo lo artefactual se inserta en los procesos y se configuran las organizaciones. Sin embargo, implica hacerlo sin caer en los determinismos tecnológicos y sociales. El enfoque socio-técnico plantea, desde un punto de vista no lineal, el análisis y desarrollo de las tecnologías, como producto de negociaciones entre actores, objetos y procesos, de carácter situado y complejo (Thomas et al, 2012). Al ser así cada grupo social relevante que participe de la construcción y/o utilización de esa tecnología tendrá una forma puntual de interpretar los problemas/soluciones a partir de ella. (Pinch y Bijker, 2008) De este modo, las tecnologías ejercen agencia, no de manera autónoma, ya que no existen de manera aislada, sino en la interacción con actores, artefactos, procesos y organizaciones; pudiendo a nivel territorial: regular espacios y conductas de los actores, condicionar estructuras de distribución social, generar o solucionar problemas sociales y ambientales y participar activamente en las dinámicas de cambio social.

Para explicar la interacción de estos elementos heterogéneos es que el concepto de “Alianza Socio-Técnica” (AST) se vuelve relevante como herramienta analítica que permite precisar el funcionamiento e interacción entre las tecnologías (de producto, proceso y organización) y los actores implicados. Todo este proceso va construyendo el funcionamiento del sistema, desplegando, coordinando y consolidando su lugar para que esa tecnología (en el sentido amplio) funcione, pero al mismo tiempo esta alianza que se crea construye el no funcionamiento de las tecnologías rivales (Thomas et al, 2015). De este modo, al analizar las trayectorias de implementación de políticas públicas estas son abordadas como AST, es decir, como una coalición de elementos heterogéneos (ideologías, regulaciones, tipos de saberes, problemas/soluciones) implicados en el proceso de construcción del funcionamiento/no funcionamiento de una tecnología (Thomas, Fressoli y Santos, 2012).

A tales fines, se ha realizado una investigación de fuentes oficiales, periodísticas y de normativas anteriores y vigentes en conjunto con entrevistas no directivas a diferentes actores sociales relevantes (ASR) (Pinch y Bijker, 2008) que forman parte de organismos oficiales, organizaciones sociales de base y asociaciones civiles, con el fin de lograr mayor precisión en la construcción de los sentidos y elementos que conforman los diferentes problemas/soluciones, e interpretar cómo operan las distintas políticas públicas. De esta manera, entendemos a la entrevista desde una perspectiva constructivista, es decir, como una relación social donde los datos que provee el entrevistado son la realidad que este construye con el entrevistador durante ese proceso (Guber, 2019).

En cuanto a la estructuración de este trabajo, en la primera parte del recorrido se plantea una breve reconstrucción de la implementación del modelo GIRSU en Argentina, sus particularidades y consolidación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como experiencia que se brinda como marco referencial para su replicación. con adecuaciones socio-técnicas mediante, teniendo en cuenta las diferentes asimetrías de recursos en el resto del AMBA (Thomas et al, 2012).

El segundo apartado, es una breve descripción de la categoría de territorio como conceptualización atravesada por el poder. Además, se desarrollan las características del espacio geográfico de Quilmes.

En la tercera parte se realiza una reconstrucción desde el enfoque socio-técnico de las AST que coinciden con las últimas tres gestiones municipales de Quilmes, con el fin de identificar el interjuego entre actores, intereses, agendas y tecnologías involucradas en la implementación de la GIRSU teniendo en cuenta las particularidades de este modelo en nuestro país.

El último apartado, por su parte, presenta las reflexiones y comentarios sobre el recorrido, el contorno de las políticas públicas y el reposicionamiento del rol de los recicladores urbanos “Cartoneros y Carreros” en la elaboración de políticas participativas.

1 Actualmente, el Programa “Argentina Recicla” (Resolución 642/2021 Ministerio Nacional de Desarrollo Social) se posiciona desde una Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos (GIIRSU) en la cual presenta a los cartoneros como “actores relevantes en los procesos de recolección diferenciada de materiales reciclables” discutiendo con el concepto que los presenta únicamente como un eslabón de la cadena de valor desde la GIRSU. La idea de inclusión desde este programa implica la mejora de las condiciones laborales de los recolectores, el fomento de la recolección diferenciada, el fortalecimiento del trabajo de los recuperadores en todas sus etapas y apoyo de los proyectos de agregado de valor a los materiales recolectados, entre otros objetivos.

El modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) tiene sus orígenes en los países industrializados como respuesta a la gran cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) producidos. Basado en el desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final. A partir de los ́ 90 se fue extendiendo en varios países del sur global de América desde agencias internacionales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de agencias locales para su promoción. Pero la implementación de este modelo no sería la misma que en los países centrales, los procesos de transducción se manifiestan de forma diferente al de los mismos (Carenzo. y Sorroche, 2021).

En el caso de Argentina, se presenta el año 1999 el Plan de Gestión Integral de RSU (PGIRSU) a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Pero será recién para el 2005, luego de aprobada la Estrategia Nacional de Gestión de RSU (ENGIRSU), que el plan tendrá alcance nacional. La diferencia entre ambas iniciativas era que la primera planteaba lineamientos de diagnóstico para los municipios, entre ellos Quilmes, que por lo general presentaban un sistema de recolección deficiente y microbasurales. Por su parte, el plan nacional propone metas para el 2025, orientando su propuesta hacia la incorporación de criterios de planificación, centralización y regionalización. La diferencia se daría en el proceso de adaptación socio-técnica de esta iniciativa, incluyendo una referencia previa que en un primer momento no estaba planteado como uno de los objetivos, “apoyar la inclusión social de los trabajadores informales de la basura y promover el reciclaje” (Carenzo y Sorroche, 2021). Que esto sucediera no es casual, tras la crisis socio-económica del 2001 diversos movimientos sociales surgen buscando solucionar el problema de la desocupación. El aumento del número de personas que recolectaban y comercializaban materiales reciclables de los residuos depositados en la vía pública (papel, cartón, latas, vidrio) a partir de la crisis, llevó a la construcción a través de los medios de comunicación del término de “Cartoneros” y “Carreros” (Carenzo, 2014). Ante este escenario la implementación del sistema GIRSU y los numerosos reclamos sociales, es que los recolectores informales iniciaron su lucha por su derecho a trabajar y ser reconocidos como parte del sistema de recolección.2 Más allá de esta construcción identitaria de los recolectores contrapuesta a la construcción mediática de su labor de aquel entonces, a lo largo del tiempo se han ido construyendo y adaptando sus propias alianzas que los han posicionado como proveedores de servicios públicos de carácter socio-ambiental (Carenzo, 2014).

Particularmente en la CABA, las luchas por la reivindicación de los cartoneros y carreros representó un caso inédito para la región, impulsado desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) primero y luego a través de la articulación en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), las cuales luego de 10 años lograron convertir el modelo de gestión de RSU de la ciudad en un modelo de cogestión (Carenzo y Sorroche, 2021). Esto implicó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incorporar al sistema público de recolección de residuos a estos actores, recibiendo un ingreso por la prestación de los servicios de recolección y clasificación diferenciada aparte de los ingresos obtenidos por la venta de los reciclables 3. Será a partir de estas y otras agrupaciones, que el llamado sistema “Buenos Aires” sea impulsado a nivel municipal en el AMBA, entre ellos el municipio de Quilmes, a pesar de las presentes asimetrías presupuestarias y materiales entre ambos territorios.

De esta manera, para el 2010, las luchas libradas por las cooperativas de CABA rinden sus frutos, logrando concretar y estabilizar la ansiada cogestión, quedando formalmente integrados al sistema de recolección. A tales fines, queda estructurado bajo un sistema donde se licitan la recolección y residuos reciclables a través de 12 cooperativas, sentando las bases de un sistema que es inédito a nivel regional, era la primera vez que la GIRSU integra a los trabajadores informales del reciclado formalizando su labor. Sentando las bases de nuevos conocimientos y experiencias que servirán, a modo referencial, para su replicación en el conurbano (Carenzo y Sorroche, 2021). Cómo analizan en su trabajo Carenzo y Sorroche (2021), este nuevo escenario en CABA implicaría un cambio de eje de los recolectores urbanos del conurbano que se desplazan cotidianamente a la Ciudad de Buenos Aires, ya que la participación implicó el registro de cupos limitados4, generando que los recolectores no registrados se volcaran a recorridos de recolección en las zonas más cercanas a su residencia de origen y distritos vecinos.

Nuevamente, el cambio de normativa ejerce agencia; el territorio local que era un espacio secundario de recolección para un sector de los cartoneros cobra relevancia (Carenzo y Sorroche, 2021). El cambio de escenario implicó que en varios municipios del conurbano el tema entrara en discusión con más fuerza, logrando ocupar un lugar en la agenda pública del gobierno local. De golpe un número mayor de trabajadores del reciclaje informal logró que el tema tome mayor relevancia local. Sin embargo, ante este nuevo escenario las asimetrías presupuestarias y materiales implicarán para los cartoneros un abordaje distinto según cual fuera el gobierno local, sus características territoriales, productivas y coyunturales. Por ejemplo, en Lomas de Zamora el proceso analizado en la investigación de Carenzo y Sorroche (2021) evidencia que el camino hacia la cogestión de residuos fue anterior a la de Quilmes, pero a pesar de esto ambos procesos coinciden en que la experiencia del modelo de CABA aporta conocimientos clave para articular sus demandas como un sector unificado, pero al mismo tiempo relaborándolos para adecuarse a las asimetrías locales.

2 En los primeros tiempos la lucha se centró en el derecho a trabajar, mientras que a partir de la Ley 992/02 de CABA que “incorpora a los recuperadores de residuos reciclables (cartoneros) a la recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana” y la creación del Programa de Recuperadores Urbanos (PRU) se enfocará en el reconocimiento como parte del sistema de recolección.

3 Según lo analizado por Carenzo y Sorroche (2021), existen dos categorías de cartoneros en el proceso de incorporación, los que se desempeñan como “recuperadores ambientales”, recolectando los materiales y llevándolos a las plantas de clasificación donde se comercializan materiales de manera colectiva. Esta categoría recibe un ingreso personal, más un plus por productividad. Y los cartoneros denominados “recuperadores urbanos”, utilizando la logística provista por el gobierno de la CABA para transportar los materiales a sus hogares, donde los clasifican y comercializan por su cuenta. Estos trabajadores reciben un subsidio y no obtienen plus por productividad. El Gobierno de la Ciudad, por su parte, controla con personal propio la cantidad de kilos recuperados.

4 El sistema de recolección de CABA incorporó formalmente a 12 cooperativas con un total aproximado de 5000 trabajadores formalizados con un sistema de cupos limitados. Los recolectores tienen sus rutas de recolección, las cuales se fueron estableciendo, por lo general, sobre las viejas rutas que poseía previamente (Carenzo y Sorroche, 2021 y Sorroche, 2019).

Para iniciar este análisis es relevante precisar algunos datos y elementos que nos brinden un primer acercamiento territorial. Al ser el territorio una categoría de análisis se requiere interiorizar que se trata de una conceptualización atravesada por el poder, lo que se traduce en un control deliberado del espacio y los procesos sociales que suceden de manera desigual en él. Construyendo redes y alianzas que, lejos de ser estáticas, son el emergente de procesos reificados que han logrado estabilizarse en algunos casos a pesar de las diferentes dinámicas de reterritorialización que modifican los vínculos entre los actores (Haesbaert, 2013).

El municipio de Quilmes es uno de los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires, pertenece al conglomerado del AMBA ocupando el denominado primer cordón del conurbano bonaerense. Ocupa una superficie de 94 km² con una población de 508.829 habitantes para el 2010 que hoy supera los 636.026 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2022 y 2010), siendo el tercer partido más poblado del AMBA, sumando casi el 5 % de la población total de toda la provincia. Ubicado en el sudeste del Gran Buenos Aires, sobre la costa del Río de la Plata, a 20 kilómetros de la Capital Federal, Quilmes limita al noroeste con los partidos de Avellaneda y Lanús; al sudoeste con Lomas de Zamora, Almirante Brown y Florencio Varela; al sudeste con Berazategui, y al noreste con el Río de la Plata (Sistema de Información Geográfica GIS Quilmes, 2023).

Con la urbanización y el crecimiento poblacional permanente se ha venido incrementando la producción de residuos sólidos domiciliarios y de grandes generadores, llegando a cifras de más de 420 tn diarias de residuos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MINAyD], 2005).

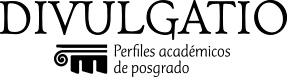

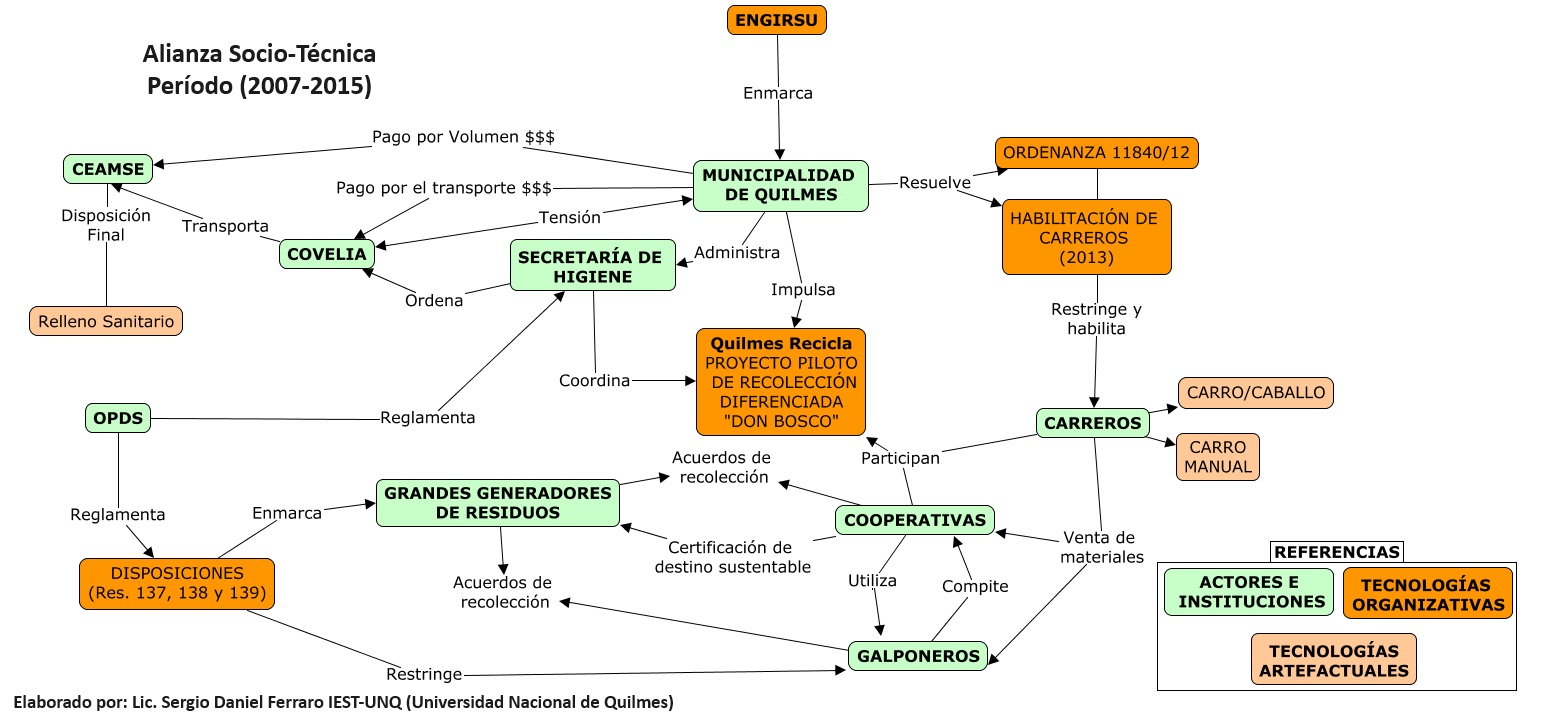

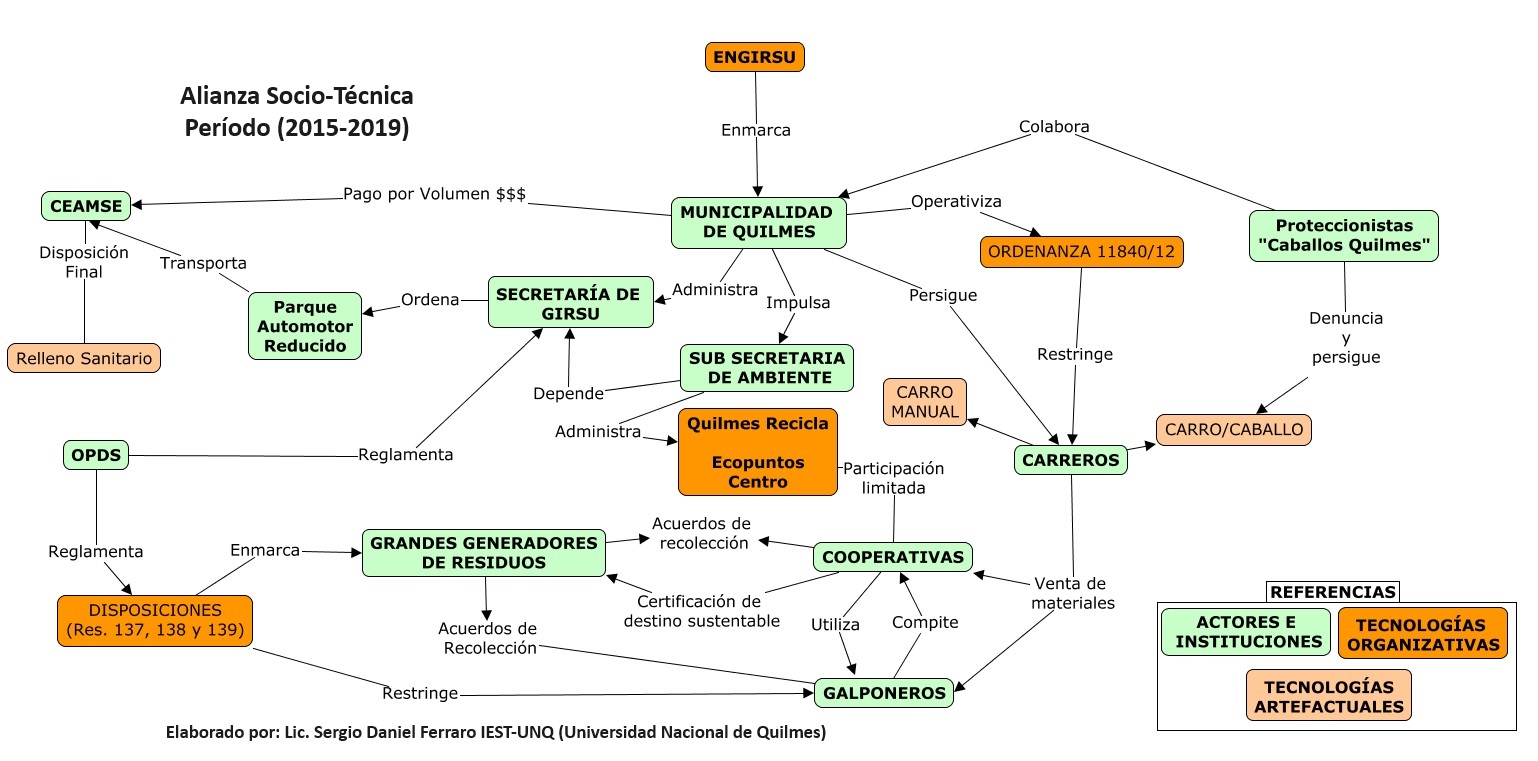

El abordaje del siguiente apartado se plantea desde la reconstrucción en tres etapas de AST, comprendida como la construcción de procesos (auto organizados y planificados) donde se reconocen diferentes alineaciones de actores, trayectorias y procesos tecnológicos entendidos desde el enfoque socio-técnico como elementos heterogéneos (Thomas et alt, 2012). La división por etapas coincide no solo con cambios de gestión, sino con modificaciones en instituciones, normas, políticas públicas y racionalidades de los actores.

Primera etapa

El sistema GIRSU se aprueba en la provincia de Buenos Aires a partir de la sanción de la ley 13592/06, articulándose con la ENGIRSU. De modo que se establece formalmente la necesidad de llevar a cabo estrategias de planeación y diseño que permitan la gestión de residuos desde el nuevo modelo, otorgando un presupuesto mínimo a las municipalidades para la elaboración de proyectos.

En el caso de Quilmes, ese mismo año 2006 el sistema de recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) estaba privatizado, lo que le reportaba al municipio un pago mensual de 14 millones de pesos de canon de servicio a la empresa prestadora, en este caso Covelia. La concesión, que se replicaba en otros municipios como en Lomas de Zamora o Avellaneda por brindar algunos ejemplos, incluía la recolección, el traslado a las plantas de transferencia Almirante Brown del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, 2023) para su disposición final en rellenos sanitarios, lo que implica otro pago por el volumen de residuos enterrados.

Por otra parte, en lo que respecta a los cartoneros y carreros, su actividad se limitaba a un trabajo de recolección de RSU desde la informalidad.5 El poco reconocimiento social y su impacto en la reducción del volumen de residuos era escaso. Aun con esto, algunas cooperativas habían logrado conformarse unos años antes, como es el caso de la Cooperativa de Trabajo Cartoneros de Villa Itatí que en el año 2000 abrió sus puertas, siendo pionera en el AMBA.

A pesar de la informalidad reinante para los recolectores urbanos, el gobierno de la provincia de Bs As crea a finales del 2007, en alineación con la ley 13592/06, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno provincial. Este organismo se encargaría en un primer momento de regular las instalaciones edilicias de las cooperativas y su habilitación, un avance central para la formalización de los cartoneros del AMBA en general.

Al mismo tiempo, otro de los actores que veía intensificar la tensión sobre su labor a partir de este nuevo órgano oficial y sus normativas fueron los intermediarios privados de materiales reciclables, conocidos coloquialmente como “galponeros”. Estos actores privados se dedican principalmente a la compra de materiales reciclables a los cartoneros y carreros no vinculados a una cooperativa.6 A partir del nuevo marco normativo aprobado se les plantea mayores exigencias edilicias (ahora desde una política pública sostenible) e impositivas que les restan, desde su punto de vista, rentabilidad a su actividad.7 Como señala Molina (2017), de por sí este grupo de acopiadores privados tienen inconvenientes previos con las normativas de habilitación, al encuadrarse dentro del marco legal por el decreto ley 7315/67 como depósitos comerciales privados de “habilitación comercial sanitaria”. De este modo, con la nueva normativa se les exige que para realizar una actividad de compra/venta, aun si no implica acopio, deben cumplir con normas sanitarias y de infraestructura de un considerable valor monetario, por lo tanto, la dificultad de muchos de estos lugares para regularizar su situación es aún hoy poco viable, optando por seguir operando por fuera del marco legal. Paralelamente, se construye desde los medios una criminalización de su actividad por esta razón. Recuperando algunas fuentes analizadas por Molina (2017) es posible reforzar tal afirmación: (“El negocio de la basura”, 2006, 25 de junio); (“Mal negocio para los cartoneros”, 2002, 17 de octubre); (”Acusan a la mafia del papel y del cartón”) (2007, 20 de enero).8 Además, el estigma social sobre ellos se centró desde la supuesta explotación que ejercen sobre los cartoneros quienes les proveen el material reciclable y el no blanqueo de sus empleados (Molina, 2017). Más allá de estas afirmaciones y construcciones de imaginarios sobre los acopiadores privados, no es la intención de este trabajo explorarlas, sino mostrar la agencia que generan los cambios normativos, como construcción tecnológica, sobre ciertos grupos de actores. Desde un enfoque socio técnico, puede evidenciarse la construcción del no funcionamiento parcial de estos actores por dentro del marco de la legalidad, es decir, se ve limitado su accionar y condicionadas sus operaciones dentro de un grupo de reglas puntuales.

Retomando a los recolectores urbanos, a las cooperativas que nuclean carreros y cartoneros se les plantea el problema de la falta de acceso a fondos suficientes que les posibilite ampliar su capacidad de gestión de materiales reciclables y posibilite un escalamiento productivo para agregar valor a los materiales reciclables9. Aunque la recolección diferenciada se realiza de manera desarticulada con el municipio y se había iniciado la implementación de contenedores específicos para separación de materiales (de latas y vidrios), la realidad es que las iniciativas de recolección diferenciada a nivel local eran prácticamente inexistentes. Según lo expresado por el actual Subsecretario de Innovación para el desarrollo sostenible de Quilmes en una entrevista a los fines de esta investigación:

Durante este primer momento de implementación del modelo GIRSU las iniciativas se habían limitado a la colocación de contenedores de latas y vidrio en algunas esquinas de plazas y escuelas (Ortizá, julio, 2022).

De este modo la posibilidad de desarrollar redes que configuren una gestión de materiales reciclables en conjunto con el municipio se mantuvo separada, aunque latente por un tiempo. Estas limitaciones implican, a nivel simbólico, postergar un mayor reconocimiento social superador de la visión miserabilista, lo que se traduce en seguir sin estar formalizados como trabajadores (Carenzo, 2014).

Recién a partir del 2009 se logró concretar la que sería la primera iniciativa local con el programa “Quilmes Recicla”, el cual era impulsado desde la Secretaría de Higiene Urbana del municipio. Esta propuesta se ubicó en el barrio de Don Bosco, presentándose como una propuesta de recolección diferenciada puerta a puerta que nucleaba a recolectores urbanos de la agrupación autodenominada Evita Pueblo y a integrantes de la Cooperativa Argentina Trabaja (Molina y Cipolla, 2015) La selección de esta zona se basó en dos criterios, el primero era la existencia de un programa previo llamado “Cambiemos Reciclando”, el cual se desarrolló durante la gestión del Intendente Federico Scarabino entre los años 1995 y 1999, quedando suspendido tras finalizar su gobierno, Mientras que segundo criterio fue la demanda de los vecinos que pretendían el cierre de un espacio de disposición final del CEAMSE en Villa Dominico (Municipio de Avellaneda), espacio lindante al barrio de Don Bosco, lo cual en cierto modo, facilitó su colaboración ante el rechazo de este espacio, permitiendo que vieran en este programa una posible respuesta local tendiente a la disminución de residuos (Molina y Cipolla, 2015). Cabe aclarar que el programa Quilmes Recicla, si bien se mantiene en funcionamiento, atravesó cambios profundos en su propuesta, siendo interrumpido y modificado a lo largo de los gobiernos.10

Para el año 2011 es sancionada la ley provincial 14273/11 de Grandes Generadores (GG), a través de la cual, y junto de diversas disposiciones posteriores, se obliga a las grandes empresas generadoras de residuos a contratar servicios sanitarios privados que tuvieran la certificación de la OPDS y a establecer un plan de gestión de residuos que debía presentarse frente al órgano regulador. “La política exige a los GG adoptar sistemas de separación interna de residuos en al menos dos fracciones (reciclables y no reciclables) y responsabilizarse por los costos del transporte y tratamiento de ambas” (Sarandon y Schamber, 2019, p. 64). Unos meses después, ya a mediados del 2012, unas 25 cooperativas de la provincia de Bs As se reunieron con los responsables de la OPDS logrando una serie de disposiciones normativas que permitieran y regulasen la gestión diferenciada de residuos sólidos urbanos mayores de 1 tonelada entre GG y las cooperativas (Carenzo y Schmukler, 2018). Estas disposiciones recomendaban la vinculación con las cooperativas de trabajo para el tratamiento de los materiales.

Otorgándoles la certificación OPDS siempre que cumplieran con los requisitos sanitarios y de tratamiento (Carenzo y Schmukler, 2018). En este escenario, la modificación puntual en el marco normativo hacia los GG se materializó en las resoluciones 137/13 (clubes de campo y Barrios cerrados), 138/13 (hoteles de cuatro y cinco estrellas, shoppings y galerías comerciales, los hipermercados y las cadenas de locales de comidas rápidas) y 139/13 (establecimientos industriales), lo que generó la aparición de disputas y tensiones entre la necesidad de acceso a mayor cantidad de volumen para mantener su rentabilidad por parte de las empresas de servicios sanitarios privados y la necesidad de acceso a materiales reciclables para la venta y sostenimiento de las cooperativas por parte de los cartoneros; al mismo tiempo esto habilitó la posibilidad de reducir costos de gestión de residuos para las empresas buscando el mejor precio e incluso manifestándose, en algunos casos, en modificaciones productivas que le permitieran reducir más esos residuos y optimizar sus producciones, esto siempre dependiendo del contexto, los recursos disponibles y el tipo de actividad.

En este punto, la nueva normativa y sus resoluciones generaron las primeras configuraciones de la alianzas socio-técnica en algunas cooperativas de la órbita local (como puede verse en el gráfico de la AST Período 2007-2015), permitiendo a las más organizadas y que cumplieran los parámetros sanitarios, operar como organismos con certificación de la OPDS de destinos sustentables.11 Por otro lado, algunas que no poseían aún la capacidad logística terminaban operando en conjunto con los intermediarios que contaban con transportes para el retiro de materiales en algunos casos, lo que implicaba una división de los ingresos o materiales según lo que se pactará previamente (Molina, 2018). Desde el enfoque socio-técnico se trata de dos AST rivales disputando tanto las concesiones como los territorios (Thomas et al, 2015).

Mientras tanto, a nivel local durante el año 2012 la gestión del Intendente Francisco Gutiérrez dispone la ordenanza 11840/12, aprobada por 23 votos sobre 24 posibles en el Concejo Deliberante de Quilmes; prohibiendo la tracción a sangre a caballo y humana. Normativamente esta disposición persigue la intención de limitar la creciente presencia local de los carreros canalizando en parte el reclamo de las asociaciones civiles de proteccionistas de caballos. Sin embargo, la poca fuerza y la presión de los carreros generó que momentáneamente la ordenanza solo quede como una declaración de intenciones al no ser reglamentada. Aun así, esto dejaba por fuera del marco legal estos transportes para la recolección e implicaba un retroceso en su labor, planteando una posición de mayor vulnerabilidad frente a un potencial accionar de las autoridades gubernamentales, siendo principalmente los carreros a caballo los cuales veían criminalizada su labor desde el maltrato animal. Efectivamente, esta ordenanza buscaba el ordenamiento de los recicladores informales, pero implicaba generar tensión con los carreros. En términos socio-técnicos, la normativa posibilitará en un futuro la construcción del no funcionamiento de su medio de trabajo y recolección. Recuperando lo trabajado por Carenzo y Schamber (2021), el carro en tanto tecnología artefactual es un objeto constitutivo de la labor del cartonero, por lo que es inseparable de su usuario. A nivel relacional, a pesar de esta normativa, las AST no son estáticas y se van modificando a lo largo del tiempo a partir de la interacción de diferentes actores, tecnologías y elementos (Thomas et al, 2015). Siguiendo esta afirmación es que la situación tendría un giro inesperado.

Ante la necesidad de reducir la carga presupuestaria varios intendentes del conurbano, con el de Quilmes a la cabeza, planean la estatización del sistema de recolección de RSU, lo que reduciría los gastos del municipio hasta en un 30% según declaraciones del responsable de la Secretaría de Higiene de aquel entonces, Claudio Olivares. (“Los municipios se ahorrarán $720 millones estatizando”, 2014, 20 de mayo). Este problema no era nuevo, estaba presente desde antes de la asunción del intendente en 2007, los gastos que implicaba la concesión requerían un pago mensual 14 millones de pesos a lo largo de una concesión de 8 años que culminaba ese mismo año. A fines de 2012, Gutiérrez llamó a una nueva licitación del servicio por un pago máximo de 6,2 millones de pesos mensuales a fin de reducir la presión presupuestaria, pero Covelia, la única empresa oferente, licitó por 11 millones de pesos por mes. Considerando inadmisible la propuesta de Covelia el llamado fue considerado desierto. Inmediatamente, el gremio de camioneros entró en una disputa política con la municipalidad de Quilmes y con las intendencias que empezaron a seguir ese ejemplo, ya que se trataba de recentralizar el servicio a la órbita del gobierno local. Para principios del 2013 Gutiérrez inició el camino de la municipalización logrando, a través del permiso del gobierno provincial y del Concejo Deliberante de Quilmes, tomar un crédito del Banco Nación por 120 millones de pesos para comprar los primeros camiones y herramientas necesarios para el servicio.

La disputa con el gremio de camioneros se centraba ante la posible pérdida de puestos de trabajos al finalizar la concesión, llegando a medidas de fuerza que incluían movilizaciones y paros prolongados que dejaban al municipio sin recolección domiciliaria. A fin de reducir la escalada, el gobierno municipal aprueba una prórroga de la concesión del servicio a Covelia por unos 6 meses más. (“Quilmes: Gutiérrez no puede municipalizar la basura y le extendió el contrato a Covelia”, 2013, 16 de mayo) Paralelamente, desde la intendencia se busca una alternativa que ayude en la recolección de residuos mientras se consiguen los fondos para la compra de una flota de camiones. Es así, que desde la iniciativa de una concejala afín al intendente se presenta y aprueba a través del Consejo Deliberante el registro de carreros a caballo y manuales, permitiendo su circulación por zonas aledañas al centro y por el mismo en horarios diferenciados (“Carreros se inscribieron en registro comunal de Quilmes”, 2013, 15 de abril; “Un municipio suma los carros”, 2013, 6 de marzo).

De esta manera, podemos ver que las políticas públicas sobre la GIRSU de esta primera etapa estaban inscriptas exclusivamente desde una definición top-down. Al igual que en la experiencia analizada por Sebastián Carenzo y Santiago Sorroche (2021) en Lomas de Zamora, la prohibición de los carreros planteó la importancia de obtener el reconocimiento institucional de su labor, evidenciando al mismo tiempo la ausencia de políticas públicas que logren incluir al amplio espectro de recolectores urbanos o que brinden soluciones de fondo de carácter inclusivo y sustentable. En definitiva, la formalización de los carreros expone su relevancia como trabajadores a pesar de su carácter utilitario. A nivel socio-técnico, el refuerzo de funcionamiento de la actividad de los carreros y el reconocimiento de su labor territorial se plantea como un espacio ganado, pero también una puerta de negociación y un espacio a futuro en la participación de la GIRSU que, desde la lucha y los conocimientos acumulados permita impulsar un proceso de cogestión con recolección diferenciada e inclusión social. Es decir, un proceso que reconozca el valor central de los trabajadores del reciclaje, integrándolos al sistema de recolección formal y a la participación de diseño y manejo de políticas públicas sobre residuos en conjunto con la municipalidad. Lejos de ser algo simple, el conflicto con Covelia duró 2 años, recién el 5 de mayo de 2014 el servicio de recolección lineal12 pasó a manos del gobierno local. La municipalización requirió un acuerdo de último minuto donde se garantizó la continuidad de los recolectores de Covelia que pasaron a depender de la municipalidad (“Quilmes firmó con Camioneros por la basura” 2014, 5 de mayo). Cabe destacar que antes de llegar a este acuerdo la situación estuvo plagada de paros y de un servicio de recolección de camiones recolectores que llegó a brindarse sólo de 2 a 3 veces por semana. La estatización significó poner al municipio a cargo de la gestión de residuos y recentralizar su gestión. Desde una mirada socio-técnica, en un primer momento parecía que se había logrado estabilizar la alineación y coalición de elementos y actores para repensar el proceso de recolección desde la ENGIRSU, es decir, con la inclusión de los recolectores urbanos como trabajadores reconocidos e implicados en procesos de economía circular.

Segunda Etapa

Para finales del 2015 se produce un cambio de gobierno que no seguiría la misma trayectoria política, sino que formaba parte del sector opositor al que venía gobernando (Del Justicialismo a Cambiemos) asumiendo el cargo el entonces Intendente Martiniano Molina. Esta modificación de signo político condujo a mayores cambios en las alianzas socio-técnicas, lo que se concretó con la eliminación de la formalización de los carreros a caballos y manuales (517 carreros a caballo y 126 carreros manuales se habían registrado según ex Director de Higiene Urbana de Quilmes, Horacio Rojas), convirtiéndose en una persecución de los primeros. Este cambio tan abrupto implicó un retroceso y la construcción del no funcionamiento desde la normativa, aun cuando esta seguía sin estar reglamentada, pero ahora apoyada indirectamente por las asociaciones civiles de protección a los caballos. El carrero a caballo vio criminalizada su imagen, y la exclusión del sistema de recolección, se plantea desde una lógica de desterritorialización y exclusión; el vínculo carro/caballo se vio interpelado desde el proteccionismo. Por su parte, el carrero manual sufrirá un retroceso en su posibilidad de integración con el sistema municipal de recolección. La participación activa de las asociaciones civiles de protección de los animales, llevó a un aumento de la conflictividad social y las movilizaciones de los carreros a caballo en función de disputar los espacios logrados.

A pesar de esta situación los carreros a caballo siguieron circulando no sin entrar en conflicto directo con las autoridades y los proteccionistas que se coordinaban para lograr quitarles los caballos a los carreros, aumentando así la tensión social entre un sector que puede ver en el caballo no solo un elemento indispensable para su trabajo, sino con el cual puede tener un vínculo afectivo y otro que ve únicamente maltrato animal. El diferendo presente entre estos sectores implica el cuestionamiento de la relación carro/caballo, para uno representa en parte su medio de vida y para el otro una continua reproducción de violencia, primando en esta última representación la lógica del derecho animal sin interpelar la realidad del carrero (Carman, 2014).

El caballo para nuestros compañeros es parte de la unidad familiar, no es solo una herramienta de trabajo. Pueden tener casas precarias, pero el establo tiene un contrapiso alto para que no se llene de agua cuando llueve. Esta lógica es la que no entienden del otro lado (Mayra, septiembre, 2022).

Si lo analizamos desde el enfoque socio-técnico, no se propone la construcción de soluciones de forma inclusiva teniendo en cuenta a la voz de los carreros, sino que se plantea la solución puntual a un problema dejando de lado grupo de ASR sin tener en cuenta su perspectiva sobre el vínculo carro/caballo (Pinch y Bijker, 2008).

Por su parte, la iniciativa de recolección diferenciada en el barrio de Don Bosco también fue eliminada. La reconstrucción de este proceso de eliminación del circuito de recolección diferenciada se logró a partir de varias entrevistas no directivas realizadas al actual Director de Ecopuntos del municipio de Quilmes y a una referente del MTE que participaba de la iniciativa en aquel entonces, ambas realizadas a los fines de esta investigación, permitiendo ver los pormenores de este conflicto. La exclusión de los recolectores urbanos por el municipio en la recolección diferenciada afectó el vínculo recolector/vecinos. La recolección diferenciada realizada en el barrio de Don Bosco permitió la construcción del vínculo entre los recolectores urbanos y los vecinos del barrio. Estos últimos ya conocían la iniciativa de recolección puerta a puerta, habían hablado con los recolectores que pasaban a buscar los materiales por las rutas diagramadas e incluso sus posibles días y horarios. Al eliminarse la recolección diferenciada en vínculo se mantuvo en algunos casos y otros se truncó.

Es en este marco, la Subsecretaría de Ambiente (hoy secretaría) impulsa desde el programa “Quilmes Recicla” la colocación de contenedores y de 4 ecopuntos13 en la zona del centro de Quilmes en lugar de la recolección diferenciada (Véase gráfico de la AST Período 2015-2019). Los ecopuntos, desde un enfoque socio-técnico, como construcción tecnológica implican la centralización de los materiales reciclables y la reconfiguración del ordenamiento territorial, ya no desde un grupo de cartoneros recorriendo, sino desde los vecinos clasificando materiales en origen, al menos en las zonas cercanas a los ecopuntos. Más allá del poco impacto de estos artefactos por su reducida cantidad, estos son un punto de referencia informativo visible que ante el análisis presentado no busca una solución, sino un impacto como obra de gestión. En otras palabras, la forma de vinculación a partir de esta tecnología modifica la relación pedagógica con los vecinos en la manera de brindar información sobre el reciclado y el trabajo de las cooperativas. La escena del cartonero explicando al vecino y acordando pasar por los cartones y plásticos, pasa a la del vecino acercándose al ecopunto, generando que opere de manera diferente ese acercamiento e incluso inhibiendo el mismo. Al plantearse la clasificación desde origen, se limita la posibilidad de ese contacto entre vecinos, recolectores y el acceso a esos materiales por parte de estos últimos. El ecopunto es pensado como un elemento que cumple simplemente la función de clasificación de forma artefactual, es decir una solución puntual para una problemática que es sistémica (Thomas et al, 2015).

Paralelamente, el servicio de recolección lineal con camiones empeoró por dos razones vinculadas, la primera porque parte de la flota de camiones se había visto reducida en su parque automotor para finales del 2019, quedando solo 15 vehículos lo que forzaba su circulación en zonas más grandes lo que aumentaba los problemas mecánicos y la segunda una reducción en la frecuencia de recolección a más de un día en ciertas zonas del municipio.

Antes había 15 camiones recolectando, hoy hay 45 camiones recolectando y se compraron gracias a los aportes de Nación con ese fin. Cada zona de GIRSU tiene unas 80 manzanas, si no tenés camiones terminas forzando los que tenés haciendo varias zonas, el tema es que llenas el parque automotor de problemas mecánicos (Ortizá, julio, 2022).

Paralelamente, 2019 las cooperativas del MTE comienzan a participar en el municipio de Quilmes de forma indirecta:

Empezamos a sumarnos desde otras cooperativas a modo de acercamiento, no teníamos relación con el municipio y estábamos en conflicto desde hacía rato, pero por la experiencia en otras localidades sabíamos que había posibilidad de organizarnos. Al municipio no les importaba la recolección diferenciada, no hubo obra que nos incluyera, básicamente fue un retroceso. Aunque hablaban de generar trabajo para ellos no éramos trabajadores, éramos una molestia (Mayra, septiembre, 2022).

A días de terminar su gestión, el Intendente Molina se ve obligado a reglamentar la ordenanza N°11840/12 por un fallo judicial ante una presentación que los proteccionistas impulsaron, prohibiendo la tracción a sangre a caballo y humana y proponiendo la utilización de los motocarros14 . Aunque no se concretó esta propuesta es interesante analizarla desde el enfoque socio-técnico. Es frecuente que quienes proponen este tipo de iniciativas no posean un conocimiento de las tareas cotidianas de quienes realizan la recolección, pudiendo asumir a priori que las mejoras de diseño resultan condición suficiente para transformar las condiciones laborales (Thomas, 2008). Este tipo de propuestas top/down sin un análisis territorial, sin participación de los usuarios se presentan como la sustitución de la tracción a sangre por una solución “estéticamente” más aceptada y estandarizada que ignora problemas derivados, como el mantenimiento, el costo operativo de fabricación, la capacidad, el volumen y tipo de carga, las condiciones materiales de sus usuarios entre otros (Carenzo y Schamber, 2021; Juárez, Thomas, Becerra, Carenzo, Trentini, Bidinost, Dieguez, Davenport, Arrieta, Salazar y Medina, 2019). Sumado a esto, esta sugerencia no pretende mejorar las condiciones socio-laborales. No es el carrero quien construye su problema/solución en base al tipo de carro que viene utilizando, sino sobre la persecución de su uso. Quién plantea la tracción a sangre como un problema es el propio municipio, no los usuarios.

Tercera Etapa

La tercera etapa analizada inicia a finales del 2019 tras la asunción de la Intendenta Mayra Mendoza (Frente de Todos/Justicialismo). En este nuevo período se impulsaron dos programas que serán materializados a través de las Secretarías de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la GIRSU. El primero es el programa “Quilmes Recicla”, que había modificado con la colocación de los ecopuntos en la gestión anterior, pero ahora ampliando la cantidad a 14 en todo Quilmes y reflotando la iniciativa de retomar la recolección diferenciada puerta a puerta. El segundo programa, denominado “Quilmes Limpio”, está centrado en la mejora de la recolección lineal ampliando la cantidad de camiones recolectores. En paralelo, gracias a un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) estos programas se complementan en la construcción del “Complejo Socio Ambiental EcoParque Quilmes” con el objetivo de mejorar el tratamiento de residuos, reduciendo la cantidad trasladada al CEAMSE. El complejo tendrá dos zonas separadas, una de transferencia para deposición final y otra con tres secciones para la clasificación de material reciclable. Es a partir de estos proyectos que el gobierno municipal inicia una relación más cercana el MTE al negociar el control de los futuros galpones de reciclado, de los ecopuntos y contenedores a través de la Cooperativa “Recicladores de Quilmes”, agrupación que surge a partir de la coordinación del MTE, facilitando así un acuerdo por los ecopuntos y la recolección diferenciada, logrando controlar el ordenamiento territorial, mejorando su capacidad de incidencia y enrolamientos sobre las “unidades de trabajo”, clasificación que utilizan para distinguir a los cartoneros y carreros no afiliados a una cooperativa pero que siguen el ordenamiento que se les propone.

Tanto Nación y Provincia están en la misma sintonía, si ves la guía [ENGIRSU] y el Plan Argentina Recicla es lo mismo que estamos aplicando, pero a nivel macro. Con Provincia ya firmamos tres convenios desde que el OPDS se convirtió en el Ministerio de Medio Ambiente, uno por cambio climático, otro para el desarrollo de parques ambientales y otro para creación de viveros municipales. Desde Nación logramos el financiamiento del BID para construcción del Ecoparque (Ortizá, julio, 2022).

La formalización de un acuerdo con el MTE hacía la cogestión no fue casual. Recuperando lo presentado de la experiencia de la ciudad de Bs. As. y de Lomas de Zamora trabajadas por Carenzo y Sorroche (2021), la estrategia para el trabajo político a través de la capilaridad social y logística que tiene el MTE logró aportar control territorial a través de acciones de enrolamiento. Recuperando el concepto de infiltración ciudadana de Zapata Campos y Zapata (2017), el cual plantea que a través de la incorporación de prácticas de negociación, colaboración y vinculación con representantes del gobierno local, los actores sociales van desarrollando vínculos políticos más amplios, permitiendo incluso en un punto formar parte del gobierno municipal, en este caso es posible dar cuenta cómo a través de varios procesos de negociación el MTE logró posicionar como Director de Ecopuntos (dependiente de la Secretaría de ambiente y desarrollo sostenible) a un integrante de su movimiento. De esta manera se facilitaron varios procesos de negociación (control y distribución de los ecopuntos, entrega de uniformes y herramientas, entre otros), permitiendo incluso acelerar iniciativas que consoliden el proceso de cogestión de la recolección diferenciada, afinar su planificación logística y colocar un portavoz directo con la intendencia. Para llevar esto a cabo fue preciso lograr acciones que permitan dinamizar la recolección diferenciada, ampliar el nivel de incidencia y mejorar las condiciones laborales para lograr una reconversión gradual de los carreros a caballo a carreros manuales o motorizados dentro esta nueva lógica de recolección diferenciada. Efectivamente, para iniciar este proceso el MTE llega a un acuerdo con la municipalidad para sancionar la ordenanza Nº 13322/20 que modifica la ordenanza N°11840/12 en su art. 1 prohibiendo solo la tracción a sangre animal (Ordenanza 11840, 2012), aclarando en su art. 3 que se faculta al municipio realizar convenios para un reemplazo gradual a nuevos tipos de transportes.

Esta modificación de la normativa plantea el desafío al MTE de elaborar políticas públicas que permitan la reconversión de los carreros por otro tipo de transporte, logrando con esto avanzar en los procesos de negociación con el gobierno local. A partir de la información brindada por el actual Director de Ecopuntos, la primera medida estratégica por parte del MTE tendiente a iniciar la reconversión de carreros a caballo requirió el desarrollo de nuevos circuitos de recolección diferenciada. A tales fines, se retomó la recolección en el barrio de Don Bosco, lugar donde el programa Quilmes Recicla había iniciado y donde los vecinos estaban más familiarizados con esta práctica. Actualmente existen 3 zonas más (Bernal Este, Barrio Parque Calchaquí y Quilmes Centro) diagramadas y asignadas a grupos recolectores urbanos que una vez a la semana pasan puerta a puerta a retirar el material vestidos con sus uniformes con el logo del MTE y del municipio de Quilmes (Véase gráfico de la AST Período 2019-2022/23). Cabe destacar, que en los días asignados a cada zona no se realiza la recolección con camiones recolectores, a fin de evitar que se lleven las bolsas en caso de que algún vecino las dejara en la puerta de su casa.

De forma similar a la analizada por Carenzo y Sorroche (2021) en Lomas de Zamora y CABA, es posible ver cómo, desde un enfoque socio-técnico, un modelo de cogestión se replica y a la vez se reelabora y resignifica en base a las particularidades locales. Siendo un andamiaje entre experiencias acumuladas y las nuevas para que se sumen como parte de una base de conocimientos en constante cambio y resignificación. Sin embargo, es frecuente que los municipios en este caso el de Quilmes, implementen programas que plantean propuestas que se articulan con actores que poseen percepciones contrapuestas entre sí, haciendo primar el problema principal de la institución gubernamental local como la “gestión cotidiana residuos” que implica mayor cantidad de fondos destinados a la recolección lineal que a la recolección diferenciada. Es decir, se tensiona la posibilidad de trazabilidad de los materiales reciclables, por un lado, con la reducción del volumen de residuos enviados a disposición final, por el otro. A pesar de esto, lejos está de generar una disminución que afecte el modelo de negocio que sostiene el CEAMSE en el AMBA, el cual recibe diariamente, según datos oficiales de la empresa, más de 22.500 toneladas diarias distribuidas en sus 4 complejos de disposición final activos.

Otro de los problemas a tratar es el de los microbasurales, los cuales las secretarías de Ambiente y GIRSU abordan de forma conjunta con las cooperativas en un proceso que implica la articulación entre tres organizaciones a través de acuerdos entre ellas:

Si, trabajamos de forma muy cercana, participan ambas secretarías de la limpieza de los microbasurales o del proyecto que implementamos en el verano de playas limpias (Ortizá, julio, 2022).

De este modo, la participación de las cooperativas comienza a tener mayor presencia dentro de la gestión municipal buscando ampliar las posibilidades de acción en diferentes espacios del municipio con nuevos actores locales y con nuevas cooperativas que permitan dos cosas, primero conseguir mayor ordenamiento territorial en espacios de difícil acceso para el municipio donde la recolección no pasaba y segundo retornar a la recolección diferenciada por barrios. Es este último objetivo donde la construcción a partir de la promoción ambiental15 se plantea desde una diferenciación sexual, siendo las mujeres las encargadas de promocionar por los barrios el acercamiento con los vecinos, lo cual no es casual, la construcción de una estigmatización de los cartoneros a partir de la criminalidad implica un proceso de acercamiento que desactive ese estigma de criminal y permita la creación de un vínculo: “Nosotras somos la cara visible de los muchachos que realizan el trabajo de recolección” (Paula, noviembre, 2022).

Teniendo en cuenta los problemas estructurales de la falta de empleo y subempleo, sobre todo en mujeres que son madres solteras, la cooperativa Recicladores de Quilmes busca la inclusión de unidades productivas para generar empleo, por lo cual, para 2019 lograron colocar a unas 30 promotoras participando de los 14 ecopuntos y los recorridos de promoción de la recolección diferenciada. De esta manera se retoma el vínculo con los vecinos y se presenta a quienes harán los recorridos en las zonas diagramadas (Organismo Provincial de Integración Social y Urbano, 2021).

Queremos cambiar el esquema, los ecopuntos fueron una carta de presentación, pero ahora queremos recuperar la recolección diferenciada por los barrios. Primero vamos una semana haciendo la promoción por Don Bosco y luego la semana que viene iniciamos la recolección los martes, ese día el camión de la recolección lineal no pasa. La gente que separa sabe bien que es un trabajo (Sapag, noviembre, 2022).

A partir de las declaraciones puede apreciarse no solo la valoración de un espacio recuperado como punto de partida, sino también la construcción de la recolección diferenciada como una tecnología organizativa que ejerce agencia sobre los individuos y los compromete en la participación de los procesos de reciclado. Siguiendo esta línea en mayo de 2022 la intendencia lanza “La Mesa de Políticas Ambientales”, este espacio de construcción participativa estará conformado por concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, representantes de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y de Pymes, empresas, cooperativas e instituciones de la sociedad civil del distrito (“Quilmes: Mayra Mendoza encabezó el lanzamiento de la Mesa Local de Políticas Ambientales”, 2022, 21 de mayo). Desde un enfoque socio-técnico, la creación de lugares de participación de los actores locales en conjunto con empresas, el municipio y las universidades se presenta como la posibilidad de generar espacios de enrolamiento activo de elementos heterogéneos que pueden ser alineados para la construcción de alianzas que permitan estabilizar el funcionamiento de un proceso de cogestión de la recolección. Recuperando las ideas de Thomas (2012), la alineación de estos elementos puede efectivizarse a partir de adecuaciones socio-técnicas que a partir del despliegue de una extensa secuencia de dinámicas viabilicen la resolución de problemas.

5 Recuperando el análisis de Carenzo y Fernández Álvarez (2011), la formalización de los cartoneros implicó la creación de programas y leyes destinadas a estructurar el circuito productivo del reciclado, siendo la conformación de cooperativas uno de los requisitos necesarios para la formalización como trabajadores. Hasta la sanción de la ley provincial 13593/06 la recolección se realizaba desde la informalidad al ser una actividad ilegal, ya que el decreto ley 9111/77 que dio origen al CEAMSE constituía a los residuos como una propiedad del Estado, el cual le deriva su traslado y disposición a un agente privado (CEAMSE), lo que implica que cualquier apropiación externa de un tercero sea considerada un delito.

6 Según el planteo de Paiva (2008), una de las primeras motivaciones para el surgimiento de las cooperativas de recicladores fue la intención de reducir la influencia de los intermediarios que actúan en el mercado e interactuar directamente con las empresas finales compradoras de materiales, de esta manera la negociación del precio por los materiales es directa, pudiendo incluso obtener mejores precios por los mismos.

7 Dentro de este grupo, existe una gran variedad de acopiadores especializados en diferentes materiales que van desde el plástico, el cartón a los metales y scrap de maquinarias. Comúnmente la ubicación de estos depósitos se encuentra en zonas vulnerables o de difícil acceso, en donde viven quienes se dedican al trabajo de la recolección (Molina, 2017).

8 La autora incluso aporta más ejemplos y el punto de vista de los propios galponeros a partir de entrevistas.

9 La recolección les permite a las cooperativas el acopio y acondicionamiento de materiales para su venta a empresas que realizan el proceso de reciclado en primera instancia. El proceso básico implica la clasificación de los materiales y su compactación a través de una prensa hidráulica, una vez compactado en un fardo se mantiene su integridad con flejes para su venta. Agregar valor implicaría varios procesos más como la molienda, el peletizado, entre otros, que van agregando valor y refinando más el producto según el tipo de materiales.

10 A partir de la entrevista al Director de Ecopuntos de la municipalidad de Quilmes, Ignacio Sapag, una de estas modificaciones fue la interrupción de la recolección diferenciada puerta a puerta a partir del 2016.

11 Como analizan Sarandon y Schamber (2019), las resoluciones de OPDS reforzaron el reconocimiento de las cooperativas como las encargadas de gestionar los materiales reciclables al reconocer que puedan participar como Destinos Sustentables brindando sus servicios a los GG. Para poder tener la certificación de Destino Sustentable los interesados deben inscribirse en el Registro de Tecnologías del OPDS (regido por la Resolución 367/10), para lo cual, con el fin de facilitar la inscripción de las cooperativas a dicho registro, el OPDS introdujo la Resolución 20/14 que elimina y simplifica los trámites para obtener la habilitación.

12El término recolección lineal hace referencia al concepto de economía lineal de extracción, producción, consumo y desperdicio. La recolección diaria de RSU por camiones compactadores es volcada y enterrada en lugares de disposición final muchas veces sin clasificación. En contraposición, la economía circular plantea la clasificación de los materiales para su reutilización y reciclado con el fin de extender su vida útil apostando a la sostenibilidad.

13Los ecopuntos, en el caso del municipio de Quilmes, son espacios fijos municipales donde se reciben y clasifican residuos reciclables limpios y secos. Cuentan con personal calificado que asesora a los vecinos y vecinas sobre la importancia de la separación en origen y el reciclado. Los materiales se clasifican en cartón, plástico, vidrio y metales.

14Aunque no se conoce específicamente qué modelo se propuso, los motocarros, también conocidos como zootropos, son frecuentemente triciclos motorizados con un espacio en su parte trasera para carga. Cómo analizan Carenzo y Schamber (2021), a lo largo de los años se han desarrollado distintos modelos, pero su aceptación ha sido limitada.

15La promoción ambiental son todas aquellas acciones de difusión que se realizan para dar a conocer el trabajo de los recuperadores urbanos en el cuidado del ambiente, promover el reciclaje y el consumo consciente en la comunidad. En la provincia de Bs As esta tarea la realizan mujeres, siendo considerada la primera política pública ambiental con perspectiva de género, al poner en valor el trabajo de las mujeres cartoneras en materia de educación ambiental. (Gob. Prov. Bs As “Ambiente en Diálogo”, 2022).

El análisis que presento permite reconstruir las dinámicas de las organizaciones de recicladores de base en torno a la GIRSU a lo largo de las tres etapas de gestión. Durante este período la implementación de políticas públicas siguió una lógica top-down en sus inicios, que no tardó en ser puesta en tensión como interpretación de la GIRSU propuesta desde los organismos estatales importada de países del norte global (Carenzo y Sorroche, 2021). El “modelo Buenos Aires” no solo ha permitido la construcción de un cúmulo de conocimientos en favor de su replicación a lo largo del AMBA, sino también sentó las bases para una lucha por reconocimiento social de su actividad como parte de la economía circular tendiente a la inclusión y sustentabilidad. En línea con lo trabajado por Carenzo y Sorroche (2021), es posible afirmar que las particularidades de la GIRSU en Argentina, como producto de la reelaboración y rediseño de las organizaciones cartoneras, facilitó la construcción de alianzas y acuerdos que permitieron modificar su lugar inicial como meros “receptores” de políticas públicas, para empezar a ser considerados como actores sociales claves en la resignificación de procesos tecnológicos.

El modelo GIRSU efectivamente implementado en nuestro país, desde un enfoque socio-técnico, se nos presenta como una reelaboración tendiente a ser replicada y que, al mismo tiempo, sufre transformaciones y adecuaciones para adaptarse a la realidad de otros espacios. Esos cambios son el producto de la participación activa de los movimientos sociales como el MTE, que buscan visibilizar las prácticas cartoneras con el fin de superar la visión miserabilista e instrumental de su labor cotidiana (Carenzo, y Sorroche, 2021). La formalización de su rol social no solo potencia la participación de este sector como oferente de un servicio crucial en favor del cuidado ambiental y la reinserción de materiales a los circuitos de producción, sino que los posiciona, en términos de Pinch y Bijker (2008), como uno de los ASR en el proceso de co-construcción de una Gestión Integral e Inclusiva de los Residuos Sólidos Urbanos (GIIRSU) desde ahora, iniciando este camino en 2022 con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La reconstrucción de las AST vuelve visible las interacciones entre los actores, tecnologías e instituciones que componen el sistema, su funcionamiento y cómo van desplegando, coordinando y consolidando sus lugares. Pero al mismo tiempo, esta reconstrucción permite ver cómo estas alianzas que se crean construyen el no funcionamiento de las tecnologías rivales (Thomas et al, 2012). La experiencia del Municipio de Quilmes evidencia cómo la interacción de estos elementos ejerce agencia y van construyendo procesos de funcionamiento/no funcionamiento, de inclusión/exclusión y de desterritorialización/reterritorialización. Creo haber evidenciado los cambios, continuidades, retrocesos y limitaciones de las políticas públicas en torno a la recolección diferenciada en Quilmes desde un enfoque socio-técnico, considerando la inscripción material, normativa y simbólica de las tecnologías (producto, procesos y organización) involucradas en el análisis.

A pesar de ser un proceso de cogestión más tardío que el de otros municipios que iniciaron antes este recorrido y de estar atravesado por una discontinuidad en la gestión municipal con diferentes interpretaciones sobre las políticas públicas en torno a la gestión de residuos, posee características comunes reconocibles como en el caso de Lomas de Zamora investigado por Carenzo y Sorroche (2021). Entre una de ellas el reconocimiento de las características locales y su resignificación a partir de la utilización del conocimiento acumulado a lo largo de años de lucha con el fin de reforzar su sentido de pertenencia al sector. Eso sí, posicionados como actores inamovibles de la mesa del reciclaje local y con un espacio en el diseño y ejecución de políticas públicas de carácter inclusivo y sustentable.*

Agradezco a los revisores anónimos que gracias a sus aportes y sugerencias fue posible este trabajo.

“Acusan a la mafia del papel y del cartón” (2007, 20 de enero) La Nación. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/876917-acusan-a-la-mafia-del-papel-y-del-carton

Carenzo, S., & Schamber, P. J. (2021). Reciclaje inclusivo y modelos de transferencia tecnológica en Argentina. Análisis sociotécnico de iniciativas de reemplazo de carros cartoneros. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad-CTS, 16(47). Recuperado de: https://www.academia.edu/50910674/Reciclaje_inclusivo_y_modelos_de_transferencia_tecnol%C3%B3gica_en_Argentina_An%C3%A1lisis_sociot%C3%A9cnico_de_iniciativas_de_reemplazo_de_carros_cartoneros

Carenzo, S. y Sorroche, S. (2021). The politics of waste picking: reflections from the upscaling of a co-management model for recyclable waste in Buenos Aires (Argentina). Géocarrefour, 95(95/1). DOI: https://doi.org/10.4000/geocarrefour.16682

Carenzo, S. y Schmukler, M. (2018). Hacia una ontología política del diseño cartonero: reflexiones etnográficas a partir de la experiencia de la Cooperativa Reciclando Sueños (La Matanza, Argentina). Inmaterial: Diseño, Arte y Sociedad, págs. 53-80. Recuperado de: https://www.academia.edu/36952756/Hacia_una_ontolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica_del_dise%C3%B1o_cartonero_reflexiones_etnogr%C3%A1ficas_a_partir_de_la_experiencia_de_la_cooperativa_Reciclando_Sue%C3%B1os_La_Matanza_Argentina_

Carenzo, S. (2014). Lo que (no) cuentan las máquinas: la experiencia sociotécnica como herramienta económica (y política) en una cooperativa de “cartoneros” del Gran Buenos Aires. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 18, pp. 109-135. Recuperado de: https://www.academia.edu/7074116/Lo_que_no_cuentan_las_m%C3%A1quinas_la_experiencia_sociot%C3%A9cnica_como_herramienta_econ%C3%B3mica_y_pol%C3%ADtica_en_una_cooperativa_de_cartoneros_del_Gran_Buenos_Aires

Carenzo, S. y Fernández Álvarez, M. I. (2011). El asociativismo como ejercicio de gubernamentalidad:" cartoneros/as" en la metrópolis de Buenos Aires. Argumentos (México, DF), 24(65), 171-193. Recuperado de: https://www.academia.edu/7082225/El_asociativismo_como_ejercicio_de_gubernamentalidad_cartoneros_as_en_la_metr%C3%B3polis_de_Buenos_Aires

Carman, M. (2015). El caballito de Boedo y el cartonero sin nombre: un abordaje crítico de los derechos animales. Theomai 32(11), 189-209. Recuperado de: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/70298

“Carreros se inscribieron en registro comunal de Quilmes” (2013, 15 de abril). Diario Popular. Recuperado de: https://www.diariopopular.com.ar/quilmeno/carreros-se-inscribieron-registro-comunal-quilmes-n153304

CEAMSE (2023). Plantas de Transferencia. Recuperado de: https://www.ceamse.gov.ar/area-de-cobertura/estaciones-de-transferencia/

Decreto Ley 9111 (1978). Vertimiento de residuos-recolección de residuos domiciliarios-ceamse-municipalidad-facultades de la municipalidad-contrato de concesión. Boletín Oficial. Provincia de Buenos Aires, Argentina del 26 de julio de 1978. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/decreto_ley-9111-123456789-0abc-defg-111-9000bvorpyel

Decreto Ley 7315 (1967). Habilitación sanitaria de establecimientos comerciales radicados o que se radiquen en el territorio de la provincia. Boletín Oficial. Provincia de Buenos Aires, Argentina, 26 de Octubre de 1967. Recuperado de: https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto-ley/1967/7315/1488

Gil C. y Tejedor J.. (2021, 28 de febrero). “Los caballos seguirán galopando en Quilmes hasta que no se "facilite" otro medio a los carreros” Clarín Digital. Recuperado de: https://www.clarin.com/zonales/quilmes-caballos-carreros-eje-disputa-judicial-municipio-ong_0_mcrPsC1lI.html

“El negocio de la basura” (2006, 25 de junio). La Nación. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/817616-el-negocio-de-la-basura

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2022). Ambiente en Diálogo Julio 2022. Recuperado de: https://www.ambiente.gba.gob.ar/contenido/ambiente_en_di%C3%A1logo_julio_inal_2022#:~:text=El%2080%20%25%20de%20estas%20cooperativas,toneladas%20diarias%20de%20residuos%20reciclables.

Guber, R. (2019). La etnografía: método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Ed Siglo XXI editores.

Juárez, P., Thomas, H., Becerra, L., Carenzo, S., Trentini, F., Bidinost, A., Dieguez, R., Davenport, O., Arrieta, P., Salazar, A. y Medina, N. (2019). «Puentes de praxis» entre investigación, formación, extensión e incidencia en políticas: Estudio de caso de la Red de Tecnologías para la Inclusión Social Argentina (2011-2019). En R. Pastore (Org.), Programa CREES-ICOTEA. Bernal: Ed. Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/334971749_'Puentes_de_praxis'_entre_investigacion_formacion_extension_e_incidencia_en_politicas_Estudio_de_caso_de_la_Red_de_Tecnologias_para_la_Inclusion_Social_Argentina_2011-2019

Haesbaert, Rogério. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Cultura y representaciones sociales, 8(15), 9-42. Recuperado en 11 de octubre de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102013000200001&lng=es&tlng=es.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2022). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Recuperado de: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/cnphv2022_resultados_provisionales.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Recuperado de: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoProvincia-3-6-06-658-2010

Ley 14273 (2011) Grandes Generadores. Boletín Oficial. Provincia de Buenos Aires, Argentina, 18 de mayo de 2011. Recuperada de: https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2011/14273/11541

Ley 13592 (2006) Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Boletín Oficial. Provincia de Buenos Aires. Argentina, 7 de diciembre de 2006. Recuperada de: https://www.ambiente.gba.gob.ar/sites/default/files/Ley%2013592.pdf

Ley 992 (2002). Declárase: "Servicios públicos" a los servicios de higiene urbana de la c.a.b.a., incorpórase, en esta categoría, a los recuperadores de residuos reciclables. Boletín oficial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 12 de diciembre de 2002. Recuperada de: https://buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/recuperadores/ley.htm

“Los municipios se ahorrarán $720 millones estatizando la recolección de basura” (2014, 20 de mayo) iProfesional. Recuperado de: https://www.iprofesional.com/economia/187237-los-municipios-se-ahorraran-720-millones-estatizando-la-recoleccion-de-basura

“Mal negocio para los cartoneros” (2002, 17 de octubre). La Nación. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/441217-mal-negocio-para-los-cartoneros.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2005). Control y Monitoreo Ambiental. Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/provincia_de_buenos_aires_0.pdf

Ministerio de Desarrollo Social (2022). Inclusión laboral y economía popular. Argentina Recicla. Guía para implementar la GIIRSU. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/argentinarecicla/guia

Molina, N. (2017). Los intermediarios de materiales reciclables. Dimensiones de su rol en el subsistema del reciclaje en Quilmes. (Tesis de posgrado). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de: https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/835

Molina, N. y Cipolla A. (2015). Quilmes Recicla. Aspectos ambientales y sociales de una experiencia municipal de recolección selectiva. En, Schamber, P. J., & Suárez, F. M Recicloscopio IV. Miradas sobre dinámicas de gestión de residuos y organización de recuperadores: Universidad Nacional de General Sarmiento (págs. 261-276). Buenos Aires: Ed. UNGS.

Municipalidad de Quilmes (2020). Compromisos de gestión. Recuperado de: https://quilmes.gov.ar/compromisos/compromiso.php

Municipalidad de Quilmes (2020). Quilmes Limpio y Quilmes Recicla. Recuperado de: https://quilmes.gov.ar/gestion/quilmeslimpio.php

Paiva, V. (2007). Cooperativas de recuperadores de residuos del área metropolitana bonaerense, 1999-2004. Recicloscopio I. Miradas sobre recuperadores urbanos, 153-175. Recuperado de: https://www.academia.edu/31386227/COOPERATIVAS_DE_RECUPERADORES_DE_RESIDUOS_DEL_%C3%81REA_METROPOLITANA_DE_BUENOS_AIRES_1999_2004

Pinch, T. J., y Bijker, W. E. (2008). La construcción social de hechos y de artefactos: o acerca de cómo la sociología de la ciencia y la sociología de la tecnología pueden beneficiarse mutuamente. Actos, actores y artefactos: sociología de la tecnología, 19-62. Recuperado de: https://cursosupla.files.wordpress.com/2015/12/pinch-t-bijker-w-e-la-construccic3b3n-social-de-hechos-y-artefactos-1984.pdf

“Quilmes: Mayra Mendoza encabezó el lanzamiento de la Mesa Local de Políticas Ambientales” (2022, 21 de mayo). Zona Sur. Recuperado de: https://www.zonasurdiario.com.ar/2022/05/quilmes-mayra-mendoza-encabezo-el.html

“Quilmes firmó con Camioneros por la basura y espera ahorro del 30%” (2014, 5 de mayo) Ambito.com. Recuperado de: https://www.ambito.com/politica/quilmes-firmo-camioneros-la-basura-y-espera-a horro-del-30-n3839382

“Quilmes: Gutiérrez no puede municipalizar la basura y le extendió el contrato a Covelia” (2013, 16 de mayo). La Política Online. Recuperado de: https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-90860/

Ordenanza 13322 (2020). Boletín Oficial Edición Nº 336. Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 17 de julio de 2020. Recuperado de: http://datos.quilmes.gov.ar/dataset/0257a32d-65f1-48fa-8d3c-80cb0d36f722/resource/ac645788-fc8e-4b45-9dbf-3586642661f9/download/boletin-336.pdf

Ordenanza 11840 (2012). Boletín Oficial Edición. Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 28 de mayo de 2012. Recuperado de: http://www.anima.org.ar/wp-content/uploads/2016/05/Quilmes-Ord.11840-2012.pdf

Organismo Provincial de Integración Social y Urbano (2021). Especificaciones Técnicas de Recolección Diferenciada – Quilmes. Recuperado de: https://opisu.gobdigital.gba.gob.ar/media/files/PET.pdf

Resolución 642 (2021) Ministerio de Desarrollo Social. Programa Argentina Recicla. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/seguridad-social/programa-argentina-recicla#titulo-1

Saidón, M. y Verrastro E. (2017). Residuos Sólidos Urbanos y nuevas políticas en el territorio metropolitano de Buenos Aires: 2002-2015. Revista Estudios Socioterritoriales, 22. Recuperado de: https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/estudios-socioterritoriales/article/view/126

Sarandón, F. y Schamber P. J. (2019). Fortalezas, debilidades y oportunidades de la política de gestión diferenciada de residuos para grandes generadores del área metropolitana de Buenos Aires (2013-2017). ¿Promoción del reciclaje inclusivo o más de lo mismo? Gestión y Análisis de Políticas Públicas 21, p. 61-79. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281559468004

Sistema de Información Geográfica (2023). GIS Quilmes. Recuperado de: http://gis.quilmes.gov.ar/mapa_interactivo/

Sorroche, S. (2019). Rompiendo la bolsa. La construcción de política ambiental desde las cooperativas cartoneras, Bajo sospecha. Debates urgentes sobre las clases trabajadoras argentinas. Buenos Aires, Argentina: Fernández Álvarez y otros; Callao cooperativa cultural.

Sorroche, S. (2018). Vinculaciones entre gobiernos municipales y cooperativas de cartoneros: Análisis de dos casos del Gran Buenos Aires. En, Schamber, P. J., & Suárez, F. M. Recicloscopio V. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento (Cuestiones metropolitanas 28). (págs. 39-71). Recuperado de: https://www.academia.edu/42868615/Recicloscopio_V_PRESS

Sorroche, S. (2015). Gubernamentalidad global y vernaculización en la gestión de residuos. Análisis etnográfico desde la experiencia de cooperativas de cartoneros en el Gran Buenos Aires (Tesis de Doctorado). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/6019

Thomas, H., Juárez, P. y Picabea, F. (2015). ¿Qué son las Tecnologías para la Inclusión Social? RedTISA y Universidad Nacional de Quilmes, Bernal. Recuperado de: http://iec.unq.edu.ar/index.php/es/coleccion-tecnologia-y-desarrollo/item/238-cuadernillo-n%C2%BA-1-%C2%BFqu%C3%A9-son-las-tecnolog%C3%ADas-para-la-inclusi%C3%B3n-social?

Thomas, H., Fressoli, M., & Santos, G. (2012). Tecnología, desarrollo y democracia (1° Edición). Buenos Aires: Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Thomas, H. (2008). De las tecnologías apropiadas a las tecnologías sociales. conceptos/estrategias/diseños/acciones. En 1º Jornada sobre Tecnologías Sociales, Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS)-MINCyT. Congreso llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina, 14 de mayo. Recuperado de: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/108609

“Un municipio suma los carros con caballo para recolectar residuos” (2013, 6 de marzo). Primera Fuente. Recuperado de: https://www.primerafuente.com.ar/noticia/828816-un-municipio-suma-los-carros-con-caballo-para-recolectar-residuos

Zapata Campos M.J., Zapata P. (2017). Infiltrating citizen-driven initiatives for sustainability, Environmental Politics. DOI: 10.1080/09644016.2017.1352592

Entrevistas

Ortizá, D. (julio, 2022). Subsecretario de Innovación para el Desarrollo Sostenible de Quilmes. Entrevista inédita.

Mayra (septiembre, 2022). Referente del MTE. Entrevista inédita

Paula (noviembre, 2022). Promotora ambiental. Entrevista inédita

Sapag, I. (noviembre, 2022). Director de Ecopuntos / Dirigente del MTE. Entrevista inédita